黑龙江日报2月20日讯 在“两大平原”开展现代农业综合配套改革试验,是目前国家开展的唯一涉及农业生产关系的重大调整和变革,也是我省经济建设史上唯一上升到国家层面的重大发展战略。国家确定在我省开展先行先试,量身定做重大政策设计和制度安排,为调整经济结构、转变发展方式提供了契机,为深化改革、扩大对外开放搭建了平台,为提升整体影响、增强竞争实力创造了条件。

大型滴灌等科技助力我省农业大发展。

推进现代农业综合配套改革试验,能够进一步释放资源要素潜能,提高保障国家粮食安全、食品安全和生态安全的能力,促进农民持续增收;能够巩固和完善农村基本经营制度,探索建设农业现代化的新体制、新机制,引领和推动农村改革实现第二次飞跃;能够加快转变农业发展方式,提高农业发展质量效益,增强市场竞争力,加快由农业大省向农业强省转变,从而把“两大平原”建成国家商品粮基地核心区、绿色食品生产样板区、高效生态农业先行区和统筹城乡发展先导区,为全国粮食主产区同步推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化发挥示范引领作用。

示意图

基本原则

——综合配套,协调推进。加强改革试验的统筹规划,做好与经济社会发展重大规划、政策的衔接,有序推进重点领域配套改革,形成相互协调、相互促进的改革试验局面。

——尊重民意,广泛参与。坚持农村基本经营制度不动摇,切实保障农民合法权益。充分发挥农民的主体作用,尊重农民意愿和基层首创精神,营造全社会广泛参与的良好环境和氛围。

——先行先试,规范运行。围绕解决改革试验的重点难点问题,解放思想,先行先试,封闭运行,风险可控,积累经验,逐步推开。

——保护环境,合理开发。把保护生态环境摆在突出位置,综合考虑资源和环境承载能力,科学确定发展目标和改革措施,大力发展低碳农业和循环农业,促进农业可持续发展。

新春伊始,菜农果农已经开始忙着播绿。

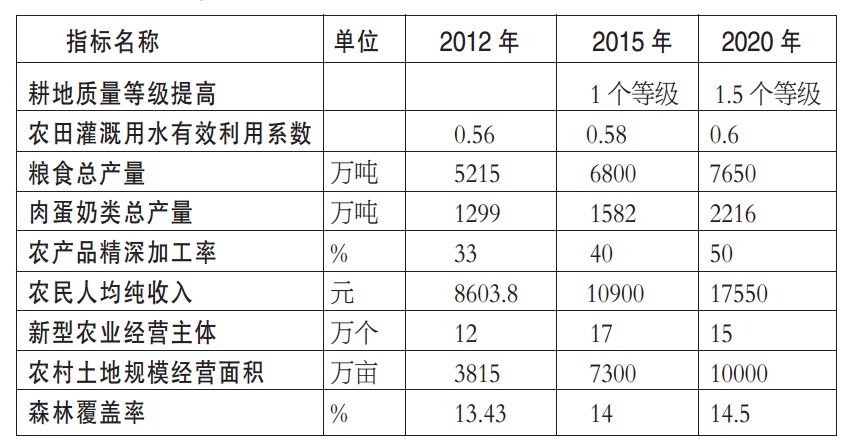

主要目标

——发展方式转变明显加快。形成以规模化、标准化生产和产业化经营为主导的现代产业体系,三次产业协调发展。农业资源高效开发利用,生态环境明显改善,走上生产与生态平衡发展、人与自然和谐统一的发展道路。

——综合生产能力明显增强。巩固粮食生产第一大省、绿色有机农产品生产第一大省、畜牧生产大省地位,对国家粮食和食品安全保障能力进一步增强。

——农民收入水平明显提高。农民实现由生产者向生产经营者转变,构建起从生产、加工、销售全产业链增收长效机制。

主要任务

(一)加快构建现代农业产业体系

按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求,坚持市场导向,优化产业结构和布局,应用先进科技,建设高产稳产田,提高装备水平和优势农产品加工转化率,促进生产、加工、流通有机衔接,推动种养业、农产品加工业与服务业融合发展,构建现代农业产业体系。

1发展优质高效种养业:

(1)种植业建设玉米生产带、优质水稻生产带、大豆生产带、小麦生产带、优质马铃薯生产带、杂粮杂豆生产带。推进标准化农产品出口基地建设。重点发展城郊蔬菜生产区和沿边出口蔬菜生产区。

(2)养殖业建设奶牛生产带、肉牛生产带、生猪生产带、优势特色水产生产基地。畜牧业规模化养殖水平到2015年提高到50%;到2020年提高到70%。

2打造农业精品深加工:

(1)延伸产业链条粮食和畜产品加工量、精深加工率、食品工业主营业务收入到2015年分别达到5000万吨、40%以上和4500亿元;到2020年分别达到7000万吨、50%左右和11200亿元。

(2)壮大企业集团年主营业务收入超500亿元、超100亿元、超50亿元的骨干龙头企业到2015年分别达到1户、3户和15户;到2020年分别达到2户、10户和30户。

(3)培育整合品牌绿色有机食品认证和种植面积、实物总量到2015年分别达到6500万亩、3200万吨;到2020年分别达到8000万亩、4000万吨。知名农产品品牌、地理标志保护产品、中国驰名商标到2015年分别达到210个、40个和40个;到2020年分别达到240个、60个和60个。

(4)建设农产品加工产业园区

3发展现代农业服务产业:

(1)发展农业投入品产业。(2)发展农机装备制造产业。(3)发展粮食物流仓储产业。(4)发展信息服务业。(5)完善农技推广服务。(6)完善农村金融服务业。

(二)创新农业生产经营主体

坚持农村基本经营制度不动摇,培育农民合作组织、专业大户、家庭农场和农业企业等四种经营主体,逐步建立起以农民合作组织为主体、以专业大户和家庭农场为两翼的新型农业生产经营体系,加快土地流转,促进土地规模经营,增强农业抗风险能力和市场竞争力。新型农业生产经营主体带动农户到2015年覆盖面达到80%以上。

1发展新型农业经营主体:

大力发展合作组织,鼓励发展专业大户,支持发展家庭农场,扶持发展农业企业。

2推进农村土地承包经营权流转:

健全农村土地承包经营权确权登记办证制度。建立农村土地流转信息网络和服务平台。建立农村土地承包经营权推出和调处机制。引导土地流转和规模经营。

(三)深化农村土地管理制度改革

创新土地管理制度,优化城乡用地结构,加强土地整理和耕地保护,促进土地节约集约利用。

1创新土地利用管理:

加强土地利用规划管理。推进土地整治。推动集体建设用地流转。加强土地征用管理。

2创新耕地保护制度:

创新耕地总量保护制度。完善耕地保护制度。建立耕地质量监测体系。

(四)创新农村金融保险服务

建立健全农村金融体系,创新农村金融产品和服务,充分发挥货币和资本市场功能,提高融资能力和规模,提升农业保险保障水平,营造良好金融环境。

1创新农村金融服务:

增加金融机构。开发金融产品。改善金融服务。优化金融环境。

2创新农业保险服务:

拓宽保险形式。增加保险机构。开发保险产品。完善保险服务。加大保险补贴。

(五)大力推进农业科技创新和应用

整合农业科技资源,搭建农业科技平台,重点推进种业等领域科技创新,建设集聚科技资源的高地,加快农业科技成果向现实生产力转化。

1创新农业科技攻关机制:

整合涉农科研机构等资源,实现科技资源开放共享,开展联合攻关、协同攻关。

2突出农业科技创新重点:

创新农业生物技术。创新农业生产技术。创新农业装备技术。创新农业加工技术。

3创新农业科技推广体系:

(1)农业科技成果转化率到2015年达到70%;到2020年达到85%。

(2)农业科技园区示范。重点支持2个国家级和18个省级农业科技园区的成果转化落地能力建设。

(3)农业科技推广体系。

(4)农民科技培训。培训新型农民到2015年达到160万人,转移农村劳动力450万人;到2020年达到240万人,转移农村劳动力500万人。

4创新农业科技服务:

服务手段信息化。推进遥感技术、物联网技术在农业生产领域应用。

服务方式社会化。推动农业科技服务机构开展服务性收费,直接用于科技服务发展。

技术承包专业化。支持和鼓励科研部门、公益性农技推广机构和科研推广人员,以技术承包、技术入股分红等形式开展经营性服务和科技创新创业。

(六)搞活农产品市场流通

完善农产品市场流通体系,健全农产品物流网络,创新农产品流通方式和交易方式,形成大市场带动大流通、大流通带动大生产的良性互动格局。

1完善农产品市场体系:

培育市场主体:鼓励经销大户和农民经纪人向规范化企业转变。推动大型超市成为重点流通主体,支持开展农超对接,推动农民专业合作社向流通领域延伸。销售终端覆盖乡镇和较大规模行政村到2015年达90%以上,到2020年基本达到100%。

完善市场功能:在哈尔滨建设粮食中心市场和粮食现货电子交易平台。在11个大中城市建设区域性粮食批发市场和大中型城市成品粮油批发市场。

提供市场信息:到2015年大中型区域性批发市场95%以上基本具备信息服务功能,到2020年信息服务全覆盖。

2加快建设现代农产品物流网络:

(1)完善物流网络改善(2)改善物流设施(3)发展物流园区(4)创新物流方式

3创新农产品交易方式:

(1)扩大“粮食银行”流通模式试点(2)发展农产品现货交易(3)推动粮食等农产品期货交易发展

(七)加快水利建设与管理体制改革

按照大力兴水、高效用水、合理节水的要求,创新管理体制和投资主体,加强水利基础设施建设,推进水价改革,实现水资源优化配置。有效灌溉面积、地表水资源开发利用率、农业灌溉用水利用系数到2015年分别达到6816万亩、34.9%、0.58;到2020年分别达到9090万亩、38.4%、0.6。

1加强水利工程建设

(1)推进蓄水引水工程建设。2020年基本建成绥棱县阁山等4座大型水库、依兰县丹青等11座中型水库和尼尔基引嫩扩建骨干一期工程。推进尼尔基引嫩扩建骨干二期前期工作,开展三江连通工程研究。加快农村饮水工程建设,累计解决农村饮水安全人口到2015年达到1017万人;到2020年达到1427万人。

(2)推进农田灌溉工程建设。加快大中型灌区骨干工程建设,到2015年建成18处续建大型灌区、18处大型泵站更新改造工程;到2020年基本建成14处三江平原灌区、尼尔基引嫩扩建一期灌区和124处中型灌区,开工建设34处大型灌区。加强末级渠系建设,与灌区骨干工程综合配套,大力推广水田节水控制灌溉技术。

(3)推进防洪减灾工程建设。2015年重点中小河流治理工程全部建成,防洪标准达到10~30年一遇。2020年,江河主要支流重点堤段防洪标准达到10~50年一遇。到2015年全部完成中小型病险水库及大中型病险水闸除险加固,治理大中型涝区50处;到2020年完成其余大中型涝区治理。

2创新水利管理体制机制

(1)创新水资源管理体制。(2)创新投融资体制。(3)创新运营机制。

3推进农业水价改革

(1)完善水价形成机制。建立农业用水定额管理制度,2015年前完成兴凯湖灌区和龙凤山灌区定额内优惠、超定额累进加价的水价试点;2020年前推行到所有大型灌区。开展地表水和地下水灌区差别水价试点,2015年前完成试点工作;2020年前推行到所有大中型灌区。

(2)推行农业用水计量收费。探索适当提高水田用水收费标准的途径。建设农业用水计量和配套设施完善工程,到2020年基本实现用水计量收费。

(3)实行供水成本公开。开展供水成本公开试点,实行供水管理单位调价成本公开、成本监审结论公开、政府定价结果公开。

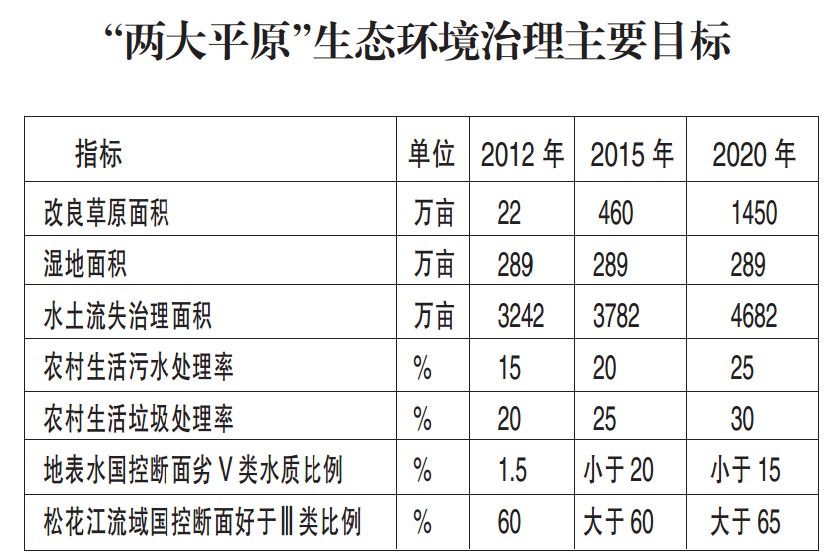

(八)加强生态建设与保护

以增强生态功能、提高生态效益为目标,加强生态修复与保护,严格污染物排放控制与治理,推动生态保护和监测机制创新,促进生态文明建设。

1加强森林草原和湿地保护与建设:

(1)加强森林保护与建设(2)加强草原保护与建设(3)加强湿地保护与恢复

2加强耕地保护:

(1)治理水土流失(2)加强黑土资源保护

3加强水资源环境保护:

(1)强化重要河湖和湿地的水生态系统保护与修复(2)强化饮用水源地保护(3)强化地下水管理与保护(4)强化水功能区监督管理

4加强农村环境治理

(1)加强农村生活源污染治理(2)加强农业面源污染防治

(九)完善农产品质量安全体系

坚持农产品质量安全与数量安全并重,健全农产品质量检测监测体系和制度,树立绿色有机品牌,实现从农田到餐桌全程质量控制,建设国内领先、国际一流的农产品质量安全体系。

1健全质量标准体系:(1)加快标准制定修订和颁布(2)推进试点示范

2健全产品检测监测体系:(1)建立完善检测体系(2)提高检测水平(3)强化风险监测

3健全法规制度体系:(1)健全质量监管制度(2)健全生产许可制度(3)健全质量追溯制度(4)健全产品召回制度(5)健全信息发布制度(6)健全应急处置制度

4健全商业诚信体系:(1)加强信用管理评价(2)加强信用征集和发布平台建设(3)建立失信惩戒机制

5健全监管责任体系:(1)健全检测责任体系(2)健全监管责任体系(3)健全执法责任体系

(十)加快城乡发展一体化

按照以工促农、以城带乡、城乡联动、协调发展的总体要求,围绕县域经济发展与城镇化建设同步推进,加大社会公共服务和社会保障制度体系投入,逐步推进城乡规划一体化、公共服务一体化、社会保障一体化和就业一体化,实现城乡统筹发展。

1推进城乡规划一体化2推进城乡基本公共服务一体化

3推进城乡社会保障体系一体化4推进城乡就业一体化

(十一)完善农业支持保护政策

增加资金投入,建立完善粮食生产和生态补偿机制等支持保护政策体系,调动政府抓粮和农民种粮积极性。

1建立农业投入增长机制2建立健全生态补偿机制

3创新粮食产业发展保护机制4创新农业政策补贴机制