东北网4月14日讯 1个人怎么才能带着6个人去看电影?如果现在问这个问题,相信很多人都会笑着说:不难,打两台车,买6张票呗。但在三十年前,小伙儿周国滨曾为了追求他的女孩,做出骑自行车往返数趟驮姐妹6人到哈尔滨新闻电影院看电影的“壮举”。虽然如今的新闻电影院已经改为二人转地方戏院,小伙儿也变成了中年,但周国滨每每路过这里,还是会回忆起当年的一幕幕。

为追女孩请姐妹6个看电影

提起那段骑自行车带着姐妹六人看电影的经历,周国滨现在觉得既纯情又好笑。

上世纪80年代,刚刚踏入工作岗位的周国滨喜欢上了单位的一个女同事。那个年代两个人相处除了“压马路”就是看电影。但想和心仪的姑娘看场电影,还不能落下她的5个妹妹。

“要么就一起去,要么就不去!”听着姑娘说出了这样的话,周国滨把心一横,7个人一起去看电影!

那时周国滨的主要交通工具就是一辆自行车,为了带六姐妹去电影院,他不得不前梁一个,后座一个,每次驮俩人,来回跑3趟。

“好不容易都驮过来了,结果电影院就剩了5张票。没办法只能把她小妹妹放门口等我们。”周国滨回忆说。

小妹妹当然不高兴,回家就冲着爸妈哭诉,成了当时周国滨追女孩时遇到的最大障碍。

那,后来追到这个女孩了吗?对于这个疑问,周国滨笑着说:“这么诚心,当然成了”。

尹滨仙手指的地方就是原来的银幕

为学主题歌连看四场电影

首映《桥》成最“红色”电影院

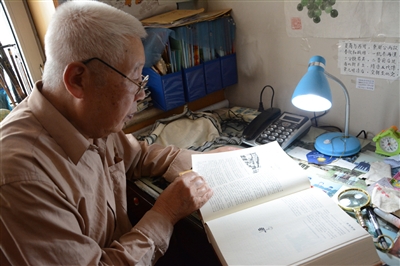

对于张学良先生居住在平安茶楼一说,王济堂表示了否定。生于上世纪30年代的王济堂老人是哈市文史馆馆员,多年来一直搜集、研究哈市道外区的历史。

他说,新闻电影院确实是哈尔滨最早放映有声电影的电影院,而且还因为首映了国产电影《桥》,一度被称为“红色”电影院。

1932年7月,平安茶园改建成平安有声电影院,成为哈尔滨最早放映有声电影的电影院。那时的平安电影院与别的大影院一样,上映了不少具有反满抗日的爱国主义热情的影片,很受观众的欢迎。上世纪40年代,平安电影院因为首映了东北电影制片厂制作的第一部反映铁路工人支援解放战争的影片《桥》,而成了人们心中的“红色”影院。

现在放电影前有广告片、新电影的预告片,而以前放电影前,会先放一段关于解放战争的纪录片。王济堂回忆说:“哈尔滨刚解放那几年,平安电影院放映的解放战争纪录片最多、最全、最‘红色’”。

楼梯还保持着几十年前原貌

如今的新闻电影院已改为地方戏院

“九九那个艳阳天来哟,十八岁的哥哥呀坐在河边……”时隔50余年,站在新闻电影院门口,今年76岁的尹滨仙依然能哼出《柳堡的故事》中的主题曲《九九艳阳天》。

时光倒流50年,那时的尹滨仙不过20出头。由于住在新闻电影院后身,闲时叫上几个好姐妹去看电影,成了她年轻时最开心的时光。

“那时候我家离着电影院近,一走一过就能看见有什么新电影上映。这么多年了,让我最难忘的就是《柳堡的故事》。”尹滨仙说。

那时看电影不清场,买张票就能循环看。第一次看《柳堡的故事》时,尹滨仙就被里面的主题歌吸引了。后来和姐妹们聊天时才知道,被歌声吸引的不止她一个人。

身边的同事、邻居,你哼一句我哼一句,但没有一个人能把那首主题歌唱完整了。尹滨仙悄悄地买了张票,找个休息日,一个人拿着小本和笔带着“任务”进了电影院。

当歌声响起的时候,她摸着黑一句一句地抄歌词。为了那首歌,她看足了四场电影。

“凳子都是木头的,人挨着人,地方还小,那四场电影看的,简直累死我了。但后来那首歌就我一个人能唱全了。”回忆起那段经历,尹滨仙一脸自豪。

由于时常在新闻电影院看电影,尹滨仙对这里颇有了解,她说:“这的前身是1929年建立的中央大戏院,由于不止看电影,还演戏,所以也叫平安茶园。1932年改为平安电影院,1949年更名水都电影院,直至1956年才改为新闻电影院。不止如此,据说张学良先生还曾经在这里住过。”

电影院昔日售票处

王济堂编撰的老电影院资料