东北网6月16日讯 对于“青年志愿垦荒队”这个词,很多上了年纪的人并不陌生。回想起那段难忘的垦荒岁月,时至今日,78岁的段惠仁老人仍然很兴奋。

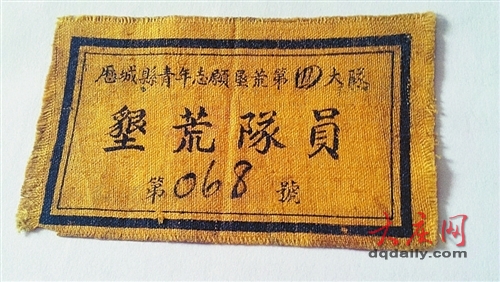

老人保存至今的“垦荒胸章”。

“刚开始,很多人都偷偷跑回家了,我很庆幸自己坚持了下来,因为我的坚持是对的!”老人激动地说。

“垦荒胸章”保存至今

今年78岁的段惠仁老人,老家在山东省济南市的历城区。1957年,年仅19岁的他响应国家号召,报名参加了历城县青年志愿垦荒团。

“当时根本没想到会留在大庆,而且还娶妻生子了。”尽管多年没有回到山东老家,但是依然可以听出老人浓重的口音。

“当时一到这,我们都傻眼了,四面都是草甸子,荒无人烟,好多女孩子看到这场景,一下子就哭了,把胸前别的这个‘垦荒胸章’拽下来,扔到地上。”边说,老人边把一枚小小的黄色布质胸章拿给记者看。

胸章不大,也就是手掌三分之一大小,为了更仔细地端详胸章,记者将它小心翼翼地放到一张白纸上。胸章掂在手里很轻,甚至一口气就可以吹飞,由于时间太久,胸章的边缘有些抽丝。

记者看到,胸章的黑色边框内,有三行用黑色油墨印上去的字,中间最大的一行字写的是“垦荒队员”,上面是“历城县青年志愿垦荒第四大队”,最下面一行是老人的编号——第068号,“068”是用手写的字体,可见每个人应该是不同的编号。

“我很庆幸自己坚持了下来,因为我的坚持是对的!”在说这句话的时候,段惠仁老人眼中充满了对当年选择的坚定和无悔。

一摞证书是老人的珍宝

段惠仁老人说,听闻记者要来看自己“垦荒”时留下的物件,他便翻箱倒柜拿出了一些珍藏多年的“宝贝”。

“都是不值钱的东西,但是对我而言意义重大啊!”老人一个个介绍说,这是农牧渔业财会荣誉证章、这是后来在林甸巨浪牧场获得的‘双文明产’荣誉证书、这是做会计员时颁发的二级会计证……

老人将证书摆在桌子上,时不时压一下证书翘起的边角,那布满老茧的双手轻轻抚摸着上面的照片,小声念叨着,“真快啊,这么多年过去了,那时的我真年轻。”老人的眼神专注而细腻,仿佛回到了曾经的年少时光。

老人告诉记者,在难忘的垦荒岁月中,他做过拖拉机手,做过教师,后来当了小学校长,也从事过会计师的职业。

可以说,来到大庆成为垦荒队伍中的一员,带给老人太多的惊喜和收获。

“垦荒精神”要传承后辈

段惠仁老人告诉记者,他觉得在这些老物件上凝聚的不仅仅是自己的一段难忘回忆,更是一个时代的精神食粮。

“我们那时候讲‘奉献’、讲‘忠诚’,对国家要忠诚,对党和人民要忠诚,要把自己的青春奉献给有需要的地方和有需要的人。”老人说,他之所以把这些东西拿出来,就是想告诉后辈,忠诚奉献、拼搏奋斗是永远不过时的、是值得一直传承和发扬下去的精神。

“我们住的是临时茅草窝棚,吃的是冰冷的窝头,就连喝水都是从泡子里积沉的泥水中过滤出来的水。”老人回忆说,大庆冬天零下38摄氏度到零下40摄氏度是常事,住在四处漏风的草屋里,早上一起来,被头都冻硬了,手上和脚上全是冻疮,作为一个山东人,哪经历过这样的寒冬。

不仅仅是段惠仁老人,那时几乎所有的垦荒队员都是在这样恶劣的环境中生活和工作的,他们割野草、砍树条、开垦荒地、自食其力,最后取得骄人的成绩。

“我经常教育子女们,要自立、要坚韧,要有我们中华儿女应该有的‘精气神’。”段惠仁老人坚定地说。