曹香滨在创作中国画

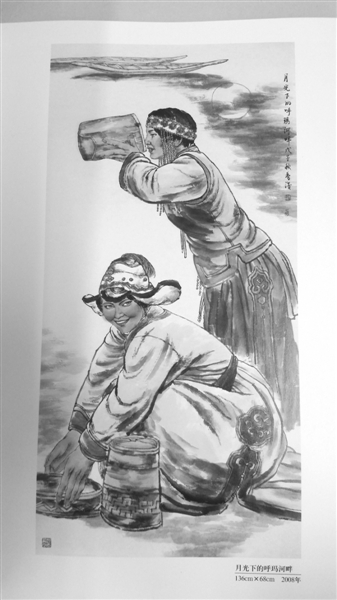

《月光下的呼玛河畔》

东北网1月15日讯 近日,“2014中国书画十大年度人物”评选结束,中国美协理事、省美协副主席、省画院副院长曹香滨当选,成为我省唯一一位获此殊荣的画家。13日,曹香滨接受专访,忆述多年创作历程,并寄语年轻画家。

“北方少数民族文化

给了我创作灵感”

走进曹香滨的画室,一幅幅描绘鄂伦春族人民生活和民族风情的画作立于屋内,《月光下的呼玛河畔》、《北方神舞》、《鄂伦春人从大山林走来》……每一幅作品似乎都在诉说着鄂伦春人的故事。

画了三十多年北方少数民族题材作品,常常有人问曹香滨是不是少数民族,为何对鄂伦春族题材有特别的感情。对此,曹香滨笑言,作为哈尔滨人,她对北方人有一种情缘,创作北方少数民族题材的作品,就像画身边的人和家里人一样,心里很暖和,也很踏实。

“我和少数民族结缘是很偶然的,读大二的时候,我们去内蒙古采风写生,在蒙古包里住了30多天,在那里看草原的日出日落,和那里的牧民和姑娘们相处,看他们放牧、挤奶、套马等等。就是从那时候起,我对少数民族文化产生了浓厚的兴趣。”回忆着当初的时光,曹香滨说,19岁的自己就好像一张白纸,因为那次采风,她这张白纸从此画上了游牧民族的浓墨重彩。

起初,曹香滨只是对少数民族感兴趣,收集了大量民族文化简报。在众多少数民族中,北方的鄂伦春族和鄂温克族渐渐吸引了她的注意,她开始对这几个民族产生兴趣,并走进大山里,去感受他们的民族风情和历史文化。

“有一次,我到鄂温克族民居体验生活,在那里遇到了一位老人,据说她是那里最后一位萨满。这位历尽了沧桑的老人让我有种神秘感,尽管她说着我听不懂的鄂温克语,说的普通话我也听不大懂,但我仍然感受到了北方少数民族原始宗教的魅力。”这一次拜访让曹香滨对少数民族产生更进一步的兴趣,日后,她又多次到大小兴安岭等地的少数民族地区采风写生,搜集创作素材。

“每次去采风都有很多收获,发现一些有生活情趣和民族特点的创作题材。北方少数民族历史文化给我的艺术生命无限恩泽,是这些少数民族的文化给予了我创作的灵感。”曹香滨激动地说着。

母亲的话决定绘画之路

美术创作既是工作也是生活

“我从小就喜欢画,哥哥姐姐也喜欢,我们经常在一起画。父母很重视我们的早期教育,那时家里有很多杂志,其中有很多美术杂志、画报。父母算得上是我的第一任绘画老师,给我创造了学画的土壤。”曹香滨说,小时候,家里那高高的一沓画报让她对绘画有了更多的认识和了解,也使她对绘画有更深地喜爱。

因为对绘画有天赋,11岁时,曹香滨就以全校第一的成绩考入了哈尔滨市少年宫,接受正规的早期绘画教育。1978年,即将参加高考的曹香滨面临着人生一次重要的选择,因为文化课和绘画成绩都很好,选择文理科还是绘画,让她十分困惑。曹香滨回忆说,和妈妈的一次谈话成为了她人生中重要的转折点。

“那时我不知道该怎么选择,就去问母亲。母亲问我喜欢什么,我说我还是喜欢画画,她说那就选择美术吧。后来我就报考了鲁迅美术学院中国画系,是我母亲的那句话,决定了我一生的美术之路。”

从事了几十年的美术创作既是曹香滨的工作,也是她的生活。“现在我目光所及之处的人和物,常常成为我的审美对象,看什么都能看出一幅画,也常常得到很多灵感,这可能就是职业的特点吧。”曹香滨笑着说。

作品传承鄂伦春族历史文化

美术创作是一个艰苦行业

创作了多年的中国画,无论是工笔重彩还是写意画,曹香滨的作品几乎以少数民族题材为主,作品有独特的个人风格。2014年9月,曹香滨荣获国务院颁发的第六次全国民族团结进步模范个人荣誉称号,成为当今美术界第二位获此殊荣的画家,也是我省唯一一位获得该荣誉的画家。这个奖对曹香滨来说意义非凡,不但是对她多年创作的一种肯定,也激励她继续创作出更多优秀的少数民族题材作品。

对年轻画家们,曹香滨也送上她的寄语,希望他们脚踏实地地向生活学习,向中国优秀传统文化学习,向世界的优秀文化学习,向古代、当代的文化学习。