战火中走出的革命情侣

——访新四军老战士周邦林与爱人王彬

东北网8月24日讯 奋发图强 参军杀敌无惧色

周邦林,1927年3月出生于安徽省芜湖市无为县石涧镇一个贫农家庭,周邦林的父亲深受地主压迫和剥削,下决心让家里出一个识字的“秀才”,于是排行老八的小儿子周邦林被送进私塾,而看尽了乡亲被地主和日本鬼子欺压的惨状的周邦林也发奋努力学习,想以一己之力为乡亲们出一口恶气。

1941年,新四军七师在无为组建,并建立根据地,新四军战士们赢得了乡亲们的好感,而参军打鬼子也让年幼的周邦林十分向往。不久,石涧镇建立了中心小学,周邦林由私塾转入这所学校。为了广泛开展抗日宣传,支援前线抗日,石涧中心小学校成立了儿童团组织,16岁的周邦林被选为团长,这让周邦林似乎看到了参军的曙光,于是在学习与工作时更加努力。1945年春,周邦林经过努力,考入新四军七师直接领导的抗日军政大学,正式入伍,成为一名光荣的新四军战士。

参军后,经过短暂的训练,周邦林跟着战友们上战场打鬼子。在拿起刀枪的那一刻,周邦林感到了沉甸甸的责任与不容辱没的使命。看着迎面而来的日本鬼子,周邦林的满腔怒火都化为了力量。在战场上,他浴血奋战,面对满面狰狞的日本鬼子,周邦林毫无惧色,奋勇向前。最终,新四军第七师皖南部队解放了北至当涂,南到青弋江,东达宣城的广大地区,并于1945年9月24日在蚌埠市举行日军投降仪式,接受日军投降。

抗日战争结束后,周邦林随部队参与了人民解放战争。此时,周邦林所在的部队已成为人民解放军25军73师。在他记忆中最深刻的就是长达60多天的淮海战役和百万雄狮飞渡长江的渡江战役。特别在渡江战役中,他冒着头顶上国民党的飞机轰炸、脚下波浪拱翻船只的危险,9次往来于长江两岸传达命令……他无法忘怀身边船只被炸沉、落水的战友壮烈牺牲的一幕幕。但势不可挡的人民解放军横渡长江的雄壮景象,激荡着年轻的心,他在南下途中,曾挥笔写下“万马千军南进疾,山河指日九州同”的澎湃诗句。

机缘巧合 朝鲜战场定姻缘

1949年初,王彬的家乡浙江隧安县获得解放。看着挺进家乡的人民解放军,从小就有参军梦的王彬不禁欣喜。此时的王彬是一位15岁的初二学生,活泼大胆的她和几位同学虚报年龄,参加了人民解放军25军73师文工队,巧的是,这正是周邦林所在的部队。他们的命运与情感的结合也是从这个时候开始的。

1956年的夫妻合影。

周邦林、王彬夫妇近照。

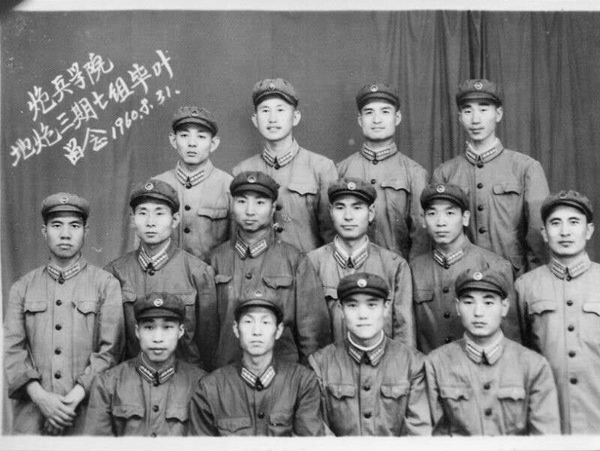

1960年周邦林(前排左一)与战友合影。

1950年5月,王彬去部队所在地演出,周邦林正好去军部开会,二人碰巧坐上了同一条船。途中,周邦林因为口渴,却不知怎么,鬼使神差地向王彬借了茶缸,这是他们第一次见面。过后,已是侦察参谋的周邦林随部队赴海上训练,准备解放台湾,而此时,朝鲜战争爆发了。

入朝前夕,王彬在演出话剧《龙须沟》时,再次与周邦林相遇。出于演出的需要,王彬向周邦林借一双布鞋做道具,传统意识较浓的周邦林不愿跟女同志打交道,竟然没借给她,这让王彬非常生气。1952年9月,他们各自随部队奔赴朝鲜战场,周邦林在志愿军总部当参谋,王彬在师政治部干部训练队当教员。此间他们虽然见过面,但也都是匆匆而过。在朝鲜战场上,不知从何时起,王彬已被这个身材修长、俊眉朗目的年轻人深深地吸引了,她悄悄向一位同志打听周邦林。恰巧,时任炮团副营长的周邦林下部队检查,那位同志就向他说了此事,这激起周邦林埋藏在情感深处的涟漪,他开始主动打听这个端庄活泼、能歌善舞、聪明美丽的女战士,出于军人的谨慎和女性的矜持,王彬给周邦林寄了一首《敖包相会》歌词,含蓄地为自己的感情投石问路。她很快收到周邦林热情洋溢的回信,于是,他们的爱情蓓蕾绽放了,开始了鸿雁传书……

朝鲜战争结束后,中国人民志愿军没有马上撤军回国,而是帮助朝鲜人民重建家园。1955年5月,经历血雨腥风的战争考验和洗礼,在朝鲜黎木洞村简陋的屋子里,这对志同道合的革命战友终于走到了一起,结为革命伴侣。在艰苦的环境下,甜蜜的爱情酿造芳香的美酒,也酿造出周邦林的诗情:“梨木洞村石壁边,柴门草屋结良缘。衾单炕冷心同暖,革命情深苦亦甜。”

聚少离多 相互牵挂情亦浓

1956年秋天,周邦林夫妇从朝鲜回国。作为党的忠实儿女,祖国建设的参与者,在长达20多年的岁月里,他们夫妻仍然过着辗转东西、聚少离多的日子。周邦林回国后,即到南京军事学院学习,毕业后直接回师部,先后任炮兵主任、团长和师部副参谋长。文革时期,部队派周邦林以军代表身份到地方,参加“三结合”,任齐齐哈尔市革委会常委、生产部主任,主持齐市工业生产。作为一位有高度责任心和正义感的革命军人,期间,在许多关键时刻,他临危不惧,挺身而出,直接保护了一批被“结合”的地方老同志。1976年,周邦林转业回含山县后,当年被“结合”的齐齐哈尔市原市长章林还致信周邦林,表达谢意。

王彬回国后,转业到地方,先在南京下关区共青团工作,为减轻周邦林思想负担,1958年,她主动要求调到周邦林的家乡,先后在石涧镇中心学校和镇政府工作。几年后,几经周折,才调到周邦林所在师部驻地黑龙江省哈尔滨市工作,直到1976年随周邦林转业回含山县。作为女战士的王彬的青春永远光耀历史,作为军人的妻子对丈夫的工作她是理解和支持的,作为儿媳妇和女儿的她是孝顺的。王彬15岁当兵时,就开始节衣缩食给父母和养父母寄钱,赡养老人,培养弟妹读书。成家后,这种经济资助由原来的两个家庭变成三个家庭。王彬在无为石洞中心学校时,正遇上三年自然灾害。周家几十口人,因为王彬想方设法的接济全部安然无恙。这些,让周邦林对妻子心存多少感激!

周邦林转业后,一直保持部队的光荣传统和军人本色,深受干部群众的好评,他转业到含山县,先后任县革委会副主任、县委副书记兼人大主任。在他任职的十多年时间里,他为了地方的繁荣与发展竭心尽力,义无反顾。

在1977年至1981年间,他曾任巢湖油泵油嘴厂党委书记兼厂长,他从来没给自己任何特殊待遇,和全厂3000多名职工一样,排队打饭,吃住在厂。他将自己多年在齐齐哈尔市任生产部主任的丰富经验全用在了工厂建设、发展上。他说,共产党的领导干部就是要全心全意为人民服务。

严于律己 更严格要求儿女

不得不说,从战火纷飞的岁月走来,他们多么珍惜来之不易的和平建设时期,为了这来之不易的革命工作,他们宁可舍小家报国家。1956年5月,他们的女儿周安莉出世,带来喜悦的同时,也给工作带来了牵制。一年后,当他们第二个孩子出世不久,他们便将女儿、儿子送到浙江王彬父母那儿抚养。七年后,直到他们将家较为稳定的安在哈尔滨市时,他们才将儿女接回身边。即便是这样,频繁的“支左”和“换防”,一家人还是难能天天生活在一起。

据周老的女儿回忆,在她9岁那年,父亲远在佳木斯,母亲和小弟突然生病住院,是她一直在医院照顾病中的妈妈和两个弟弟,直到痊愈。那次,父亲回师部开会,得知“全家住院”,但一心扑在工作上的父亲,竟没去医院看上一眼妻子和儿女,开完会立即返回。她14岁那年,中苏边境发生冲突,父亲“换防”到齐齐哈尔,母亲因工不在身边,她在家照顾两个弟弟。一天放学回家,发现家被小偷偷窃一空,吓得她们抱成一团大哭……

孩子们虽然没有得到父母的悉心照顾,但是,孩子们是理解父母的,也是尊敬和爱戴父母的。随着年龄的增长,孩子感受到父母对他们的一种宽阔的大爱,但这种爱又是严格的,甚至是苛刻的。有一年,下放农场的大儿子回城办事,顺道回家看望父母。他穿了件当时流行的裤子,周邦林看不顺眼,不仅不允许儿子穿,还罚他写检查,并重新做了条标准尺寸的裤子让他穿回去。女儿22岁时,已是一名公安民警,女儿在其女友的央求下,将警服借给女友照了张相片,周邦林得知后,从没对儿女大动肝火的他摔碎了一只碗:“警服就像军服一样严肃,怎么能随便借给人?”这件事让女儿一直铭记在心。

“宜当教子多争气,不负亲朋厚望情。”正是在这朴素的感情指导下,周邦林的儿女们并没有靠父母的庇荫过活。他们都是靠自己的勤奋和努力踏上自己美好的人生之路。如今,他们在各自的工作岗位上努力工作,为社会做出积极的贡献。

1988年,周邦林主动从领导岗位上退下来,周邦林退休未必比在职时闲多少,以他的威望和影响,承担不少社会工作。他担任了含山县集邮协会会长、县关工委主任、党史和地方志顾问、新四军理论研讨会理事等,另外,他还以自己的诗文见长,参加巢湖市诗词协会并任副会长。他是个凡事都务实求真的人,只要有可能,他都会实实在在为大家办好、办实每一件事。不过,毕竟是退了,有余闲了,这对从硝烟弥漫的战场上携手一路走来的老人,这时才可以相依相伴安心舒心地享受晚年“清贫乐”的幸福时光。每天,两位老人一道散步、买菜,一道看书报、看新闻、看《激情燃烧的岁月》,一同欢乐、一同流泪、一同伺花弄草,看庭前花开花落云卷云舒,正是他们生活和思想的真实写照。

念过私塾的人,大凡都会作诗填词。周邦林在石涧中心小学就写过《双调忆江南·赶走小东洋》,一度被张贴在街头墙报上受到关注。其后,不论在部队,还是转业到地方,一直坚持不懈地进行写作。而王彬不仅能歌善舞,也是才思敏捷,对诗词同样感兴趣。离休后,在周老的鼓励和帮助下,她将她人生经历和感悟至深记忆,也用诗词形式表达出来,留作纪念。他们最大的心愿是将他们人生经历和感受的诗词集——《吟草辑存》整理结集,算是对自己大半辈子的回顾和见证。

(照片由周邦林老人提供)