生活报1月21日讯 在哈尔滨电车街12号“圈楼”的老房子里,曾有一位胖墩墩的邻居特受大家喜爱。他爱和大人们聊天,幽默地给孩子们讲故事,他也是“美食家”,热心教大孩子们做菜。一家四口挤住在十二三平方米的小屋里15年,也给“圈楼”带来了十多年的欢乐。他就是黑龙江日报老报人、著名摄影家于敏。

大兴安岭之行拍出巅峰之作

1980年夏至前夕的一天,吃早饭时我的父亲说,他要陪报社摄影记者于敏、记者部杨凤君去趟大兴安岭。这是我从父亲口中第一次听到于敏这个名字。

我的父亲王才民1979年从大兴安岭记者站调回编辑部,这次大兴安岭之行,是他离开后的第一次回访。也许是因为他对大兴安岭的熟悉,所以于敏、杨凤君才邀他做“向导”去采访边境呼玛和北极村漠河,而且,要在6月22日夏至到来之前到达漠河,这样才能赶上漠河白夜的奇景。

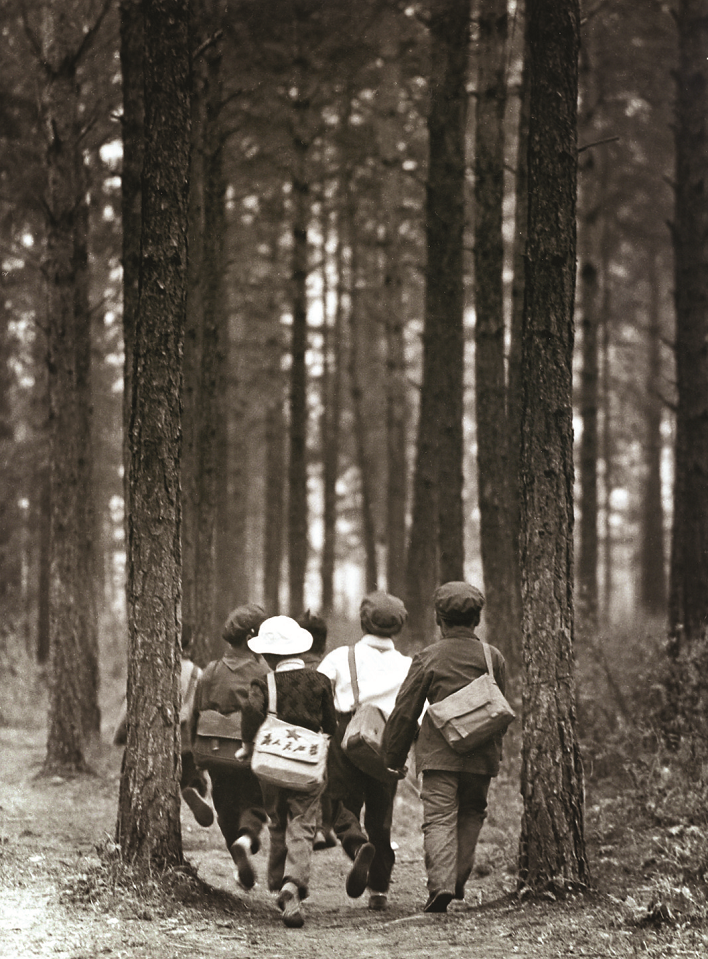

后来,我获知这次边疆行,于敏拍下了他艺术人生的巅峰之作《我的家住在东北大森林》。父亲跟我讲起这次经历:那天清晨,一群上学的小学生从他和于敏身边匆匆走过,于敏快速跟上,抓拍到他们远去的背影,走在大兴安岭参天大树间的孩子们,极富朝气。照片上有一名小学生背着的书包上绣着“为人民服务”五个字,显示了那个时代的精神。

这幅情景交融的摄影作品分别以《成材》、《我的家住在东北大森林》为题,被《人民日报》、《中国日报》英文版、《大众摄影》等多家报刊选登。在于敏去世很多年后,为了找到这幅照片,我三次叩门,拜访于敏夫人越亚军,终于在一堆旧照片中找到,那种兴奋,无以言表。

微笑着挺过“文革”四年半冤狱生活

1982年,我到黑龙江日报社工作,参加工作的我终于对上号谁是于敏了。他个头不高,胖胖的,敦敦实实,他那平易近人慈祥的样子,令我的心里暖暖和和的。后来,我发现生活中的于敏,语言幽默、天生乐观,是那种日子再难脸上也挂着微笑的人。1945年中秋节,14岁的于敏由叔父于化江介绍,到前苏联伯力等地学习无线电报务员技术,半年后归国。结果1967年12月22日,以所谓“苏修特嫌”罪名被拘留审查,1972年6月6日释放。四年半的冤狱生活,就是靠他乐天派的性格才挺了过来。

爱好广泛的于敏,喜欢看小说、读古诗,他还酷爱文艺,唱歌跳舞都拿得出手。每当报社举行舞会时,他总是场场不落,哥萨克舞、华尔兹舞跳得特别棒。他虽然有些胖,但跳起舞来飞转自如。在报社召开粉碎“四人帮”的庆祝会上,他兴致勃勃地上台跳起俄罗斯踢踏舞,他的舞姿和激情赢得满堂彩。

于敏特爱游泳。据报社的老同志讲,上世纪60年代出现游泳热时,他是带领报社同志到松花江游泳的健将。听我父亲说,那次大兴安岭之行,已年近半百的于敏在黑龙江激流中仰泳,面朝蓝天,招来一大群孩子欢声雀跃,沿江边跟着跑了好几里地。

还有钓鱼,是于敏生活中不可缺少的趣事。只要有时间,他就会操起鱼竿去江边河岔。在他去世的前半个月,他还让老伴、儿子、孙子三代陪他去钓鱼。

“金眼”钩住稍纵即逝的一瞬

1931年出生的于敏,17岁就参加了革命工作。1949年1月调入松江日报社,后并入黑龙江日报社。他和他的夫人越亚军,都是建国前的老报人。于敏从事新闻摄影工作40年,敬业、执著,有着丰富的摄影实践经验和很高的新闻摄影理论造诣,作品和人品都备受人们称道。

我读过于敏撰写的《和初学摄影者谈摄影》、《伟大时代的记录》等摄影专著,还在报社老楼会议室聆听过他的摄影讲座。印象最深的是他说过的一句话:“摄影工作者的眼睛应当带钩,能钩住稍纵即逝的一瞬间,把它凝固在胶片上,另外,它还应当有强大的穿透力,能从平凡的生活中看到不平凡的东西。”于敏的这些话,使我终身受益。

“搞摄影工作,就得钻啊!”于敏说。他满怀激情,贴近生活,不断从新角度去捕捉生活中美好的一瞬间。他的作品多歌颂劳动人民和抒发对壮美大自然的热爱,真诚感人,很多摄影作品匠心独到,思想性、艺术性俱佳。

其中,发表于1957年9月8日《黑龙江日报》一版上的《坝上中秋月》,反映了1957年哈尔滨人民战胜特大洪水的动人情景。一轮圆月高悬,滔滔江水的岸边坝上有两位劳动者在护堤抢险,这幅作品具有诗一般的意境和鼓舞人心的感染力。

1965年8月,于敏到镜泊湖采风,他勇敢地攀登悬崖峭壁,拍下了飞流直下的《镜泊风光》,诗一般的美景,受到人们的赞赏。在当年的这张大幅彩色照片上,有省报著名艺术家肖里的书法题款“镜泊风光”的珍贵墨迹,作品见证了两位报人才子的友谊。

“生活中不缺少美,缺少的是发现”。省报老报人吕凌柯称赞于敏的眼睛是“金眼”,通过“金眼”,“移步换景,幅幅成图”,他呈现给我们的是那些充满动人生命力与撼人艺术神韵的佳作。他拍摄的表现北大荒土地上拖拉机翻地场景的《彩霞万朵》,用独特的艺术构思,选取低角度,使拖拉机变成衬在万里云天上的一个剪影,展现出“耘天耕云”的艺术效果。

摄影经典作品载入省报艺术史册

在于敏去世15年以后,我有机会接触、搜集、展示于敏的摄影作品。2011年建党90周年时,省报集团机关党委组织集团员工艺术作品展,暨“黑龙江日报报业集团庆祝建党90周年书法绘画摄影作品展”。我参与策划了这次大型艺术展,并随后执行编辑《凝视——黑龙江日报报业集团艺术作品集》一书,我义不容辞地把摄影家于敏“请”进了这部书。

为了挖掘他的摄影作品,我多次到于敏夫人越亚军家拜访,并与于敏的儿子于建平成了好朋友,从他们那里了解到于敏更多的生活经历和摄影成就。我研究整理了于敏的摄影作品,像挖金子一样,将《人欢马跃》、《大学生的假日》、《麦海夜航》、《养牛专业户——刘希武》、《雨中行》、《开学第一天》、《欢迎你——华罗庚》、《老树育新苗》、《松花江上的黄昏》、《北国冰魂》等几十幅题材丰富的老照片选出并扫描,精心设计制成展板集中展示,并将《我的家住在东北大森林》、《风雪夜归人》、《镜泊风光》、《乌苏春晓》等六幅经典作品装裱镶框展出。省报的老报人、省城新闻摄影界同仁,闻讯纷纷赶来一睹于敏的名作,很多观众在于敏展区前驻足,细品着、沉思着。

在于敏摄影作品展出时,我于2011年6月15日在《黑龙江日报》发表《用镜头创造人生的价值》一文,介绍于敏从事新闻摄影40个春秋,也藉此表达对于敏的敬意。

2015年12月,历时三年编辑的《凝视——黑龙江日报报业集团艺术作品集》出品。在这部展现黑龙江日报恢弘艺术史的画卷中,共收录于敏《人欢马跃》、《镜泊风光》、《风雪夜归人》、《致青春》、《我的家住在东北大森林》、《芭蕾舞演员》等7幅经典之作,历史之厚重,艺术之灵动,跃然纸上,栩栩如生。

我以为,记录了历史的于敏,也理应被历史记录。