生活报8月21日讯 第33届中国•哈尔滨之夏音乐会落下帷幕,音乐之于哈尔滨人早已是一种生活方式,走过55载春秋的哈尔滨之夏音乐会就是最好的明证。

东西方杂糅、古典与现代交汇,哈尔滨的音乐土壤之丰沃离不开哈尔滨的历史渊源。

随着中东铁路建设,工商业及人口开始在哈尔滨一带聚集。中东铁路建成时,哈尔滨已经形成近代城市的雏形。上世纪初,哈尔滨就已成为国际性商埠,先后有33个国家的16万余侨民聚集这里,19个国家在此设领事馆。其国际化程度可与巴黎、伦敦、纽约、莫斯科、东京等城市媲美。同时,来自世界各地的侨民把自己国家和民族的音乐艺术带进了这座城市,使哈尔滨成为我国接触欧洲古典音乐最早的城市之一。

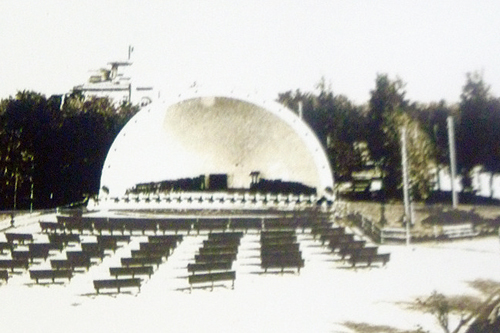

老“哈交”首场音乐会在中东铁路俱乐部后花园贝壳露天音乐厅举行。

17日,哈尔滨著名的收藏家朱俊峰老人从千余幅老照片中筛选出十几张,展示上世纪二三十年代哈尔滨音乐风情的照片。街头随意的吹拉弹唱,欢乐时刻的管乐演奏……有这样的市民基础,也注定了哈尔滨能够培养出众多音乐人才,催生了举世瞩目的哈尔滨之夏音乐会。

街头的流浪乐队。

在朱老提供的老照片里,有老“哈交”(哈尔滨交响乐团的前身)的身影。1908年4月,哈尔滨中东铁路管理局,将俄国阿穆尔铁路第二营管弦乐队调入哈尔滨,成立了“哈尔滨东清铁路管理局交响乐团”。这支当时以侨民为主的交响乐团,在上世纪二三十年代乐团鼎盛时期,一度被称为远东第一交响乐团,更被后人亲切地称为老“哈交”。

街头演奏乐队。

1911年建成的哈尔滨中东铁路俱乐部(现哈尔滨铁路局文化宫),是当时老“哈交”演出的主要场所。贝壳露天剧场,则是中东铁路俱乐部的后花园,老“哈交”建团的首场演出在这里举行。而如今,我们只能遗憾地从老照片中一睹它的“芳容”。

歌剧、话剧(时称新剧)和交响乐虽是舶来品,但是当它们以滑稽剧和小歌剧的形式在露天公园剧场被表演出来的时候,中国人开始加入到观众队伍中来,并且逐渐由陌生到熟悉甚至喜欢起来,特别是西洋乐器,从此在哈尔滨的中国人当中渐渐流行起来,至今已有一百多年历史。哈尔滨有多所西方人开办的音乐学校与歌剧、芭蕾、舞剧、话剧艺术学校,培养中国人钻研西洋音乐与艺术,并且一代一代传承下来,形成哈尔滨人特有的文化素养。

戏台随处可见。

今天,让我们共同追溯哈尔滨人血液里音乐基因的源头。而探寻这些,可以从另一面了解这个音乐盛会,了解这座城市,了解我们自己曾走过的路……

舞龙表演。

1908年4月,旅居哈尔滨的俄国侨民组建中国第一支交响乐团“哈尔滨东清铁路管理局交响乐团”,被后人亲切地称为老“哈交”。许多音乐专家认为,上世纪二三十年代,老“哈交”荟萃着耀眼的音乐界精英,可以和欧洲最好的乐队相媲美。