东北网10月7日讯(记者王一森 王巍)机器轰鸣中,研究员们正忙碌地对试验数据比对分析。在哈尔滨国际科技创新城,新近入驻的黑龙江省对俄工业技术合作中心(以下简称中心)正以全新的姿态担负着黑龙江乃至全国对俄科技合作的重担,闪亮的历程,成为黑龙江省对俄科技发展的时代缩影。

“中心”主任陈静(左一)与俄方专家展开交流。

从在俄罗斯吃方便起步

“现在的条件跟以前可谓天壤之别。”对于记者对办公环境的赞叹,“中心”主任陈静面带微笑的说:“但偶尔还是会怀念方便面的味道。”

方便面的故事在“圈内”众所皆知。2001年,3个人、12万块钱启动资金、几间办公室就是“中心”起步的全部家当。虽然挂着事业单位的名头,但“自收自支”的性质却注定它只能在市场大潮中博浪前行。用陈静的话,首要解决的是“吃饭问题。”

利用私人关系,慕名前去拜访,为尽快在俄罗斯打开局面,“中心”人员使尽浑身解数。为节约每一个“铜板”,工作人员每去一趟俄罗斯总要跑好几个地方,两三个月不着家是常事,方便面更是成了他们的主食。“那时,俄方对我国各方面的合作存在不信任和偏见,中国人在俄的人身安全甚至都无法保证。”提及往事,陈静感慨万分。

就这样,“中心”从零起步,披荆斩棘,硬生生的闯出了一条路。现在“中心”已经与俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰国家科学院及其下属数百个科研单位、科技企业建立了紧密的合作关系,形成了对外科技交流的合作网络。

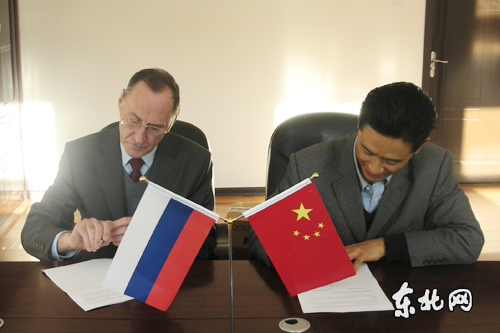

“中心”副主任刘志忠与俄罗斯科学院分子遗传学研究所副所长塔兰图尔签署合作协议。

让俄罗斯高科技在中国落地生根

阳光透过落地窗洒落在室内,各种记者叫不出名字的机器设备闪烁着耀眼的光芒,1500平米的空间被划分为几大块,成为了一个集新材料、能源、生物等领域的对俄高科技项目转移孵化基地,一个开放式的科技公共服务试验中心。

有了项目还不够,怎样将俄方的高端技术进行引进、消化和吸收,结合国情进行自主创新,从而提高我省和国家相关领域的科技水平才是“中心”面临的最大难题。

“俄罗斯是个科技大国,但俄方项目在中国转化率偏低,企业在引进项目时很慎重,我们是麻秆打狼两头怕。”曾做过工厂技师、科技厅职员、驻俄使馆科技秘书的“中心”副主任刘志忠告诉记者说:“再好的项目不能落地也只能是空中楼阁。”

搜集资料,组织调研,科技攻关,放弃;查阅资料,组织调研,科技攻关,放弃……无数次的放弃,才有了一个又一个项目的成功。

白俄科学院代表团参观访问“中心”试验基地。

为哈药集团引进俄罗斯“口服胰岛素”项目,为东安发动机集团公司引进俄罗斯“深层快速渗氮技术”……目前,“中心”承担科技部重大对俄专项5项;国家外专家局重点引智6项,省科技厅公关8项;是科技局公关6项;累计获得国家科研经费3175万元。

然而,简单的数字背后却隐藏着“中心”工作人员无比的艰辛。刘志忠告诉记者说,只是“口服胰岛素”的项目前后就运作了4年时间,期间,“中心”组织科研考察团9人5次赴俄考察,邀请俄方专家10余人次来哈洽谈。

交谈中,两位“中心”当家人提到最多的是“市场”二字。

“科技是第一生产力,所以科技绝不能脱离市场。”陈静介绍说,为了进一步解决项目落地的问题,“中心”投入大量经费成立了“哈尔滨对俄高端技术转移孵化中心”,由中俄双方专家结合中国实际将项目进行转化示范,由单纯的“输血”转变为先“造血”再“输血”。

“中心”工作人员正在进行科研实验。

“我们和门捷列夫大学、哈尔滨博来环保工程技术有限公司正以‘电浮法净水设备’项目为基础,共建股份制的环保科技公司。”刘志忠告诉记者,这是继2008年,“中心”通过“紫杉叶素”项目迈出从科研到实业转型第一步后的又一重大举措。

“在省、市有关部门的大力支持下,尤其是2010年与黑龙江省科学院高技术研究院的合并,使‘中心’有了质的飞跃。”陈静所说的合并为“中心”带来了实实在在的实惠,现在“中心”已拥有60余名工作人员,具有博士和硕士学位的占近40%,涉及新材料、生物技术、精细化工、机电一体化等领域。

经过10多年的发展,中心已在全国对俄科技合作领域占有一席之地,不仅实现了对俄科技引进、孵化、转移的功能,还发挥了全国对独联体国家科技交流合作的窗口作用,吸引了国内各地的科研院所、企事业单位前来“取经”。

“我们正在做一个网站,打算把更多的俄方科技信息放上去供人们查询。”刘志忠说他最大的希望是为中俄科技合作踏踏实实的做点事情。“俄罗斯科技发达的主要原因,是他们的科技工作者能够耐得住寂寞。”说这话时,他眼中闪烁着光芒。