哈俄物流公路大通道吸引国内对俄汽运

来自全国各地的对俄商品在龙运国际陆港中俄集运中心集结发运。韩波摄

黑龙江日报11月14日讯近日,温州一家五金生产企业的一批对俄罗斯出口货品,急于尽快运到莫斯科一家大卖场。经理吴先生在“俄运通中俄物流信息化作业平台”上,对报关、清关、配送等服务一键核算出自己最满意的价格,免费完成了海关预申报,然后下单。俄运通网上平台实时记录了吴先生这批货品的“行走”路径——第一站到达哈尔滨,进入哈尔滨龙运国际陆港中俄集运中心进行分拣和线路规划,经满洲里口岸进入俄罗斯后贝加尔斯克,9天后到达莫斯科,直接配送指定的大卖场。

这是吴先生对俄贸易经历中,一次最愉快的跨境物流体验。记者电话采访时,吴先生说:“以前都是找货物代理公司,但不同货物代报价不一样,中途报关、清关、承运等多家公司经手,差错多,时间没有保障,货物安全也不托底。这次在俄运通网上下单,货物在哈尔滨统一集结、规划线路,费用降低了,到货时间缩短了。”

今年7月,龙运国际陆港中俄集运中心启用,标志着哈俄公路大通道正式开通。富有创新意义的哈俄跨境物流模式,让这一通道迅速产生“吸睛效应”。依托龙运集团实体运输网络和物流园区,俄运通物流协同作业平台形成的O2O跨境物流全程自主化服务体系,以良好的物流体验,吸引国内各地对俄贸易企业将目光看向这里。而全程自主、一站式解决、数据实时交换、门对门无缝交割配送……这些关键词,则引来境内外众多跨境物流行业主体争相加盟俄运通平台。向着哈尔滨集结出发,“龙江丝路带”上的哈俄物流公路大通道渐趋火热。

龙运集团哈尔滨俄运通科贸有限公司CEO张爽对记者说:“国际公路货运到达俄罗斯境内并不是新鲜事,从发货地经口岸,零散货物过海关换装俄方车辆,中间要有货代、报关、清关、承运人等至少7家公司经手,一直以来报价没有标准,真假难辨。哈俄公路大通道最大的创新,是以哈尔滨为中心节点的集结、集发、集运,以及打造国内唯一对俄物流数据化平台。这一模式提供全链条精细化服务,正成为中俄间零担与整车发货的最佳解决方案。”

张爽介绍说,哈尔滨连接着对俄14个口岸,对俄出口货物在哈尔滨集结,可以把各口岸零散货物有效集中,俄罗斯国土面积大,合理规划出境口岸、线路,为跨境物流降低了成本,提高了时效。

在位于哈尔滨龙运物流园区内的国际陆港中俄集运中心记者看到,从南方各地汇集而来的货物正在进行分拣。现场工作人员告诉记者:“今年南方企业出口俄罗斯的多为服装、鞋帽、小百货、五金器件、果蔬等,选择汽车运输的占发货总量的近40%,原因是有季节性或时间性要求。我们根据物流目的地归集货物、设计线路、选择车辆,让跨境物流链条上所有环节的成本都降到最低,从7月下旬到现在,每月过货量都在增加。”

一份统计数据显示,从今年7月下旬到9月末,龙运国际陆港已发送近300车货物,货值达1.2亿美金。

据介绍,目前,俄运通中俄物流信息化作业平台上已有133家国内货运代理企业和69家俄罗斯物流服务商加盟,总数占到境内外行业主体的70%。一位物流公司老板说:“这个平台对行业的整合,让混乱的物流市场实现标准化,仅精准的预报关数据提供,就为我们公司节省了大笔因差错导致的滞留费用。”

向着哈尔滨集结出发,哈俄公路大通道正在释放独特魅力,也正带动周边外贸综合服务业集聚发展。张爽对记者说:“境内外对俄出口货物在哈尔滨集结,将放大哈尔滨得天独厚的区位优势。以哈尔滨为集散中心,打造跨境物流一站式服务,不仅会有大量用工需求,未来还将拉动报关、报检、境外配送、外贸服务、金融服务等外贸综合服务业快速发展,逐步形成产业集聚。”

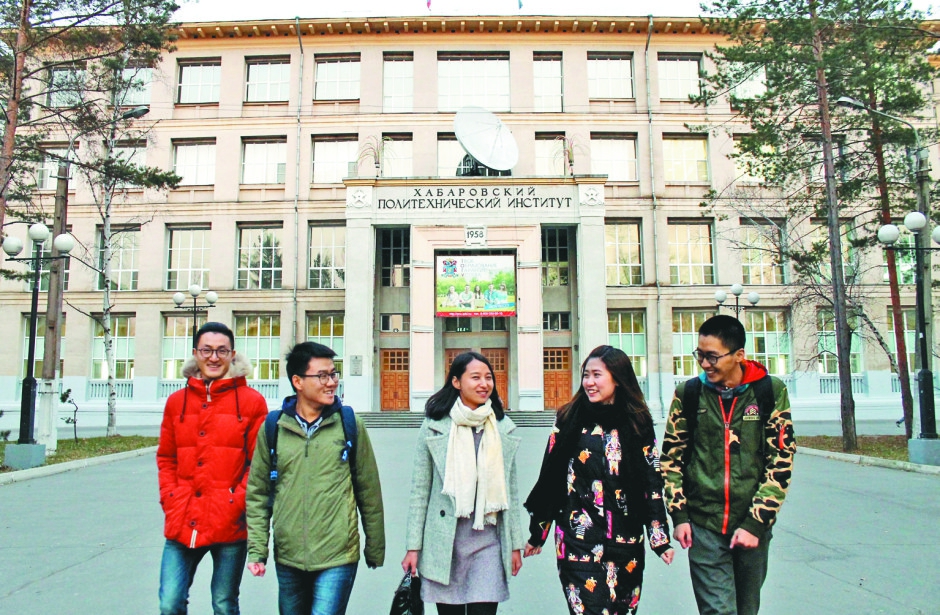

俄罗斯太平洋国立大学的中国留学生

俄罗斯哈巴罗夫斯克市太平洋国立大学里的中国留学生。陈贺摄

穿过一条绿树成荫的主路,太平洋国立大学的主教学楼矗立在我们面前。作为友好城市,哈尔滨市与哈巴罗夫斯克市人文交流的一项重要内容就是高校间的交流合作,包括双方交换留学生。位于哈巴罗夫斯克市北区的太平洋国立大学里,来自哈尔滨的东方面孔不仅是一道亮丽的风景,也是两国青年间友谊的使者。

在这里等候的东北农业大学的境外辅导员冯静美,带着记者通过举架高挑的走廊,经过教室、文艺活动室,来到图书馆外的休息室,见到了来自东北农业大学在这里留学的2014级、2015级国际经济与贸易专业的部分学生。东北农业大学与太平洋国立大学的合作办学项目采用的是“2.5+2.5”的教学方式,学生先在农大就读半年,再到这儿学习两年半,最后回国读剩下的两年,目前在这里就读的东北农大学生有92人。刚见面,同学们显得有些拘谨,唠着唠着,年轻的心扉就打开了,为我们还原难忘的留学生活中一点一滴的收获和成长。

俄语学习从零基础开始

提起在国外最开心的事,王锡言同学的答案是:能听懂老师讲的课。他解释,在刚入校的一次课堂上,老师慷慨激昂地讲了许久后,突然静下来直视着大家,同学们都面面相觑不知含义,随后,老师面含微笑走到学生中间,一边放慢语速地讲解,一边牵着每一位同学的手来到门外并锁上门,这时,同学们才恍然大悟原来是下课了。

学生们说,最初学习俄语的很多经历是很尴尬的,他们也很焦急,不过,幸好老师们会画出各式各样的图案为他们翻译俄语的含义。与国内大学几个专业近百人上大课的教学方式不同,留学生们在太平洋国立大学接受的是小班授课,课程时间从上午八点三十分一直到下午一点二十分,每一个半小时休息十分钟。课堂上,基本每个学生都会被提问到。王锡言说:“每堂课都很紧张,注意力都很集中,时刻准备着回答老师的问题。”

王刚对记者说:“俄语就是沟通交流的敲门砖,所以大家特别重视,坚持每天背单词,坚持和俄罗斯同学多对话交流。在哈巴留学开阔了自己的视野,可以同来自不同国家的同学交朋友,非常难得。”

冯静美高兴地介绍,现在,学生们渐渐地掌握了俄语的基本对话,王锡言和王刚还在年度的8科考试中取得全部优秀满分好成绩。由于语言逐渐过关,一些性格开朗的学生也开始积极参与到学校的文艺活动中。在学校年度晚会节目的选拔赛中,赵文佳与搭档合唱的《小幸运》取得了歌唱类预赛的第一名。

包容友爱的美德没有国界

回想起来这里前半年的学习生活,因为初学俄语词汇量少,让同学们遇到不少生活上棘手的问题。王刚回忆说,哈巴的出租车需要预约,有一次从市中心打车回学校,怎么都说不清楚,情急之下,不得不向卖面包的阿姨求助,那位阿姨不但耐心地听他翻译,还热情地将他送上了车。

“留学生刚开始语言不通,总担心他们是否会有孤独感,但俄罗斯人的热情好客让我很快打消了这个顾虑。”冯静美对记者说:“尽管中俄的文化和风俗存在着很大的差别,但包容、友爱这些美德是没有国界的。”

2015级学生林如意非常感慨:在俄罗斯学到的东西,首先应该是礼貌。比如,车辆只要看到行人就会让路,初次来的时候很诧异,还清晰记得当时和车辆互相推让静止几秒的样子。“还有一次赶公交车,我和室友在刚要到站的前几秒,车开走了,没想到的是,司机竟然在前面停了下来等我俩上去,当时心里一股暖流:哇!司机这么好!还有很多这样的微微小事,都觉得很感动。”

2014级的张骞文曾与俄罗斯青年共同主持节目。她说,通过多次接触发现俄罗斯人很热情友好,晚会前会主动来帮助熟悉主持词,指导正确的发音,大家彼此互相加油鼓气,活跃现场的氛围。战斗民族也同样拥有柔情的一面,会在你下舞台的第一时间为你准备好大衣,同时手上会被工作人员塞上一杯热咖啡,每及此时,心都会被熨烫的平整柔软。

收获友爱、自立和成长

最大的成长就是自立,一切靠自己,从最开始煮面条都煮不熟,到现在衣服自己洗,饭自己做,开始一切靠自己的生活!这是这些九五后出生的独生子女们差不多共同的答案。李雪说:“我们在家从来没有包过饺子,现在买菜、和面、调馅,都是自己一点点来,第一次我们大家用了将近5个小时,上一次进步到只用了2个小时,这也是一种提高吧,还有一点小成就感呢!”

排骨炖土豆、洋葱炒肉、柿子炒鸡蛋、锅包肉……一些原本不会做菜的学生也练就了烹饪的好手艺,同时,这份美味也吸引着不少哈巴罗夫斯克的学生前去品尝,友谊之花在中俄两国大学生间生长。

杨煜坤告诉记者:异国他乡求学让每个人更独立了,也懂得了感恩。知道要好好照顾自己,不让家里人太担心,比如天冷了知道自己去找秋裤了,不是再听老妈催促几遍才穿上。她动情地说:“虽然一周有好几次和家里视频,但是毕竟不是陪在家人身边,你不知道自己不在家的时候父亲多了多少白发,母亲多了几条皱纹。”

作为驻外辅导员,1988年出生的冯静美,在学生面前俨然已是大家的主心骨,可以倾诉心里话的“知心姐姐”,为了让大家留学生活更丰富多彩,经常组织团委和学生会的各种活动。“有时周日难得外出逛一次街,接到学生的电话就赶紧往回跑。”满满的责任心,让她青春秀气的脸上有一种超出年龄的坚毅。

太平洋国立大学国际交流处处长奥莉卡·维雅切斯拉芙娜说:“中俄两国的教育合作一直保持着友好和密切的关系,这种合作不仅能给双方国家的教育带来新的培养形式,还会为留学生创造更多学习的机会,加深两国青年间的沟通和友谊。”