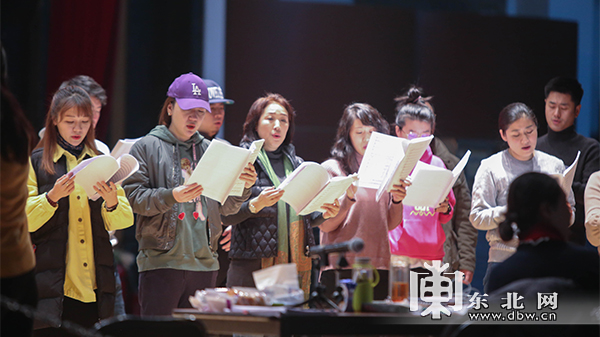

东北网12月3日讯(记者 许诺 安泽) 由省委宣传部、省文旅厅、哈尔滨市委宣传部及呼兰区委宣传部与中央歌剧院共同策划创排的大型原创歌剧《萧红》正在紧锣密鼓排练中。日前,东北网记者来到中央歌剧院的彩排现场,在彩排间隙中采访到了中央戏剧学院副院长、该剧导演廖向红。

廖向红是中央戏剧学院副院长,曾执导过《列兵们》《远的云、近的云》《青春觉醒》《安道尔》《秦王政》《滑稽鬼》《自选题》《赤道雨》等话剧、儿童剧、歌剧和音乐剧作品。她常年坚守戏剧教育、创作与科研第一线,在戏剧教学、导演创作和科研领域的探索,为我国的导演人才培养和戏剧艺术事业的繁荣做出了贡献。

廖向红与萧红的“缘分”

此次执导《萧红》,对廖向红而言是一种缘分。“大概是五年前,我去哈尔滨的时候就到了呼兰区的萧红故居纪念馆走访,当时看到了她的事迹,我就想,如果有一天能为萧红写一部歌剧就好了。”令廖向红没有想到的是,愿望在五年后实现了。廖向红回忆,2017年,中央歌剧院院长刘云志请她拍一部关于萧红的歌剧。廖向红说这是她长期以来的愿望,很高兴的答应了。

2018年,廖向红再次来到萧红故居纪念馆,与之不同的是,这次她是带着“使命”而来。

“我和主创团队们一起到萧红故居,随着对萧红了解的越深入,我也愈发对萧红的命运产生感慨。”廖向红说,“萧红的生命只有短短的31年,身体极度不好,又颠沛流离,从哈尔滨一路到香港,走了十余个城市。大家更多地关注到的是萧红的情感命运,但是最让我思考的是,萧红一生中创作出了100万字的作品,这些作品是怎么写出来的,那是在病痛、生活艰难,情感受挫的情况下,写出了100万字的作品。”廖向红说着便哽咽了。

“那是视写作如生命的精神!”廖向红说,厄运一次次裹挟住她,将她拖进黑暗深渊。然而,她用生命血泪写下的文字却神奇地从死灭中飞翔而出。

两名女性跨时代的“内心碰撞”

在《萧红》创排前期,廖向红就与编剧沟通,要把萧红“视写作如生命”的才华和顽强的生命力呈现出来,在此期间,廖向红随着对萧红的深入了解,创作情感也更加强烈。

“当代读者谈起文学史上的著名原乡、那最难忘的呼兰小城时,当我们谈起现代文学史中最优秀的那几位作家时,总是会情不自禁地谈起萧红。她的很多作品让人难忘,比如她的《呼兰河传》,这次就出现在我们的歌剧当中,我们用原创歌曲描绘了呼兰河。”廖向红说,说到底,萧红的文字有一种与命运抗衡的生命力,泼辣地在原野里盛放,拥有独属于自己的春天,如《呼兰河传》中书写过那美好景象的:“这些花从来不浇水,任着风吹,任着太阳晒,可是却越开越红,越开越旺盛,把园子里煊耀得闪眼,把六月夸奖得和水滚着那么热。”

从选材到编排,从制作和彩排,可以看出中央歌剧院对这部歌剧作品各方面的“需求”。廖向红也将以一个“忠实读者”的视角进行创作,尽心尽力打造歌剧精品,“《萧红》将以全新的视角,首创的歌剧表演形式走上舞台,让更多的观众在看过歌剧后,再去回头读一读萧红的作品,成为萧红的读者,将“视写作如生命”的精神有效传递。”

已经记不清楚是第几次来到哈尔滨,去看一看萧红故居了,呼兰区的萧红故居纪念馆的工作人员给廖向红寄来了一套关于萧红的系列丛书。“一共有6本,我慢慢看、慢慢品,走进她的内心世界,走进她的情感世界,走进她的写作世界,我越来越喜欢萧红这个人物了。”廖向红说。

据悉,歌剧《萧红》以女作家萧红短短三十一年生命历程的情感经历为切入,描写了萧红从一个文学青年,成长为一个进步作家的人生经历。漂泊不定的命运,坎坷多舛的情感,饥寒病弱的生活,家国沦丧的时势,这些都无法阻止萧红的笔耕不辍。并且随着命运跌宕,萧红的作品逐渐由小我的境界,走向以笔为枪,为家国的命运发出呐喊。该剧将于12月9日、10日在北京新清华学堂首演,之后于12月16日、17日、18日在哈尔滨大剧院上演。

萧红,1911年生于黑龙江呼兰。著名女作家。被誉为“30年代文学洛神”。一位传奇性人物,在极端苦难与坎坷中,以柔弱多病的身躯面对世俗,历经反叛、觉醒与抗争,一次次与命运搏击,一生未向命运低头。1935年,在鲁迅的支持下,发表了成名作《生死场》。1936年,为摆脱精神上的苦恼而东渡日本,并写下了散文《孤独的生活》,长篇组诗《砂粒》等。1940年与端木蕻良同抵香港,之后发表了中篇小说《马伯乐》和著名长篇小说《呼兰河传》。