东北网11月26日讯 “北控第二污水处理厂排水口出现漂浮物报警!”11月24日14时20分,在大庆市生态环境局市重点污染源监控中心入河排放口智能云视频监控大屏上,红色自动报警系统不断闪烁。

同一时间,这个警情也出现在了北控第二污水处理厂三级巡查员宋庆刚的手机上。

15分钟后,宋庆刚的身影出现在了监控大屏上,只见他手执打捞工具,迅速将一个纤维袋子捞起。从自动报警到警情解除,前后仅用了16分钟的时间。这自动报警的,就是大庆市新建成的东北地区首个全流域排污口监控系统——全市入河排污口智能云视频监控管理系统。依托这个系统平台,以人工视频轮巡为补充,通过建立完善的业务处理流程,做到非法排污第一时间捕获、第一时间处理、第一时间有结果。

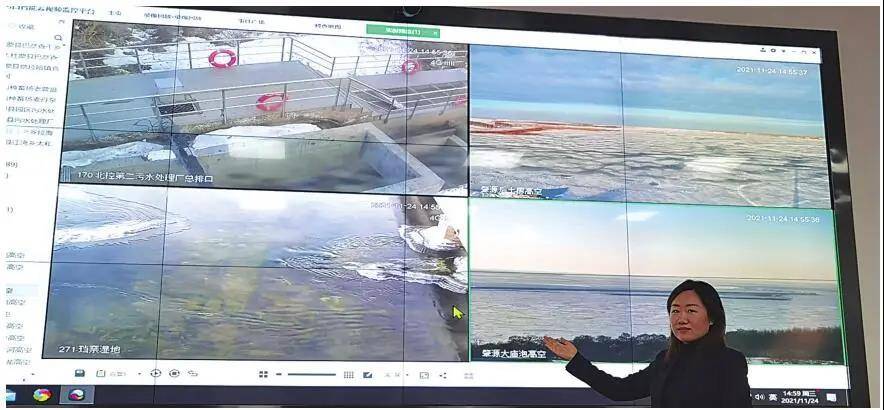

▲大庆市重点污染源监控中心张湘怡科员介绍入河排污口智能云视频监控系统。

智能“云”平台24小时紧盯排污口

一提起大庆,人们首先想到的就是石油,大庆不光有石油,还有湖泊,湖泊数量占黑龙江全省近60%,因此,大庆人给自己的城市起了一个水灵灵的名字——百湖之城。

随着城市化、工业化进程的加速,污水的排放量也逐年增加。大庆市委市政府遵循经济与环境双向可持续发展的原则,提出“守好绿水青山,扮靓百湖之城”的目标,启动安肇新河水体治理项目,加强大庆市入河排污口的治理,全力构建一个环境监管科学化、数字化、智能化的城市。

大庆市入河排污口智能云视频监控管理平台的投入使用,标志着大庆市成为东北地区首个能够实现对全流域排污口24小时可视化监控并识别报警的智能城市。

▲智能监控24小时盯着各入河排污口。(图片由大庆联通提供)

“智能云视频监控”里的“智能”是指该平台内的270个监控点位均标注精确的经纬度,可以随时打开观看各个排污口情况,并设立了8台高空巡查摄像机,对整个区域进行监管和巡查。

同时,平台实现了排污报警、漂浮物报警、人员及车辆入侵报警和水体颜色变化报警4个智能功能,报警信息同步发送到排污口所属管理人员手机上,随后赴现场处理。

“该项目有效解决了污染源监控难、排污预警难、污染治理难的问题,助力大庆市从源头推动污染减排、改善水环境,我们还可以及时掌握企事业单位污水排放合规性,全面提升了城市生态环境监管能力。”大庆市重点污染源监控中心主任田凯告诉记者。

目前,全市入河排污口智能云视频监控管理平台已经形成了从前端排污口视频AI识别、平台报警AP联动处理到后台视频存储回放、大数据分析报表业务闭环管控系统,具备了非法排污监控、水漂浮物、视频监控、手机APP等10余项功能。

手机看警情封面“霸主”失去“江湖地位”

入河排污口都装上了智能监控,带来的变化有哪些?宋庆刚打开了话匣子。

“2018年,我就来到了大庆市北控水务有限公司。工作13年来,要说最大的收获,那就是牢牢占据了微信运动排行榜封面位置,朋友们都叫我‘封面霸主’。没有上智能监控平台前,每天都要巡视自己管理的排污口,几个循环下来,步数两万是最少的。”

现在,每天通过手机,宋庆刚就可以看到自己管理的排污口周边的情况,有警情出现,也能第一时间赶到现场及时处理。一般两三天去一次现场即可,大大减少了工作量。

▲通过手机APP,巡查员就可以查看自己管理排污口的情况。

记者采访了解到,大庆市入河排污口智能云视频监控管理平台设定三级管理员:可以查看平台中所有排污口视频和操作管理的一级管理员;可以查看所属区域和所辖排污口的视频和操作管理的二级管理员,也叫督察员;排污口点位系统的三级管理员,即巡查员。

平台通过前端设备,对污水口排出的水流、水质变化进行预判,发现违规超标排放,监控平台就会自动报警,同时将信息发送到属地人员手机APP上,实现现场快速处理,从发现警情到处理完毕的时间相较以前大大缩短了。

▲轻点鼠标,一级管理员小朱就可以看到全市入河排污口的情况。

“我们还可以通过AR全景实时指挥调度,对现场视频实现云存储回放,最终形成大数据统计分析,极大地提升了排污治理的预判和精准施策能力。”一级管理员小朱对记者说。

“‘智能云视频监控’里的‘云’,就是我们的数据发布在大庆华为云,市生态环境局、市城管局、市应急管理局、市水务局、市农业农村局、市公安局等部门,都可以共享数据。这就打破了信息孤岛,实现了环境治理多方联动联办。”田凯说。

江水又清清让百湖之城更“水灵”

“现在好了,江水清澈了,在水里也可以看到各种鱼类了,可以直接引用江水进行农作物的灌溉了。”肇源县古恰镇村民徐志良说道。

如今,安肇新河治污成效显现,重拾往昔容颜,百姓喜笑颜开。

生态环境的科技优化,让百湖之城更“水灵”,让安肇新河水质得到有效改善,更让百姓的生活环境和质量也有了明显提升。

▲工作人员正在安装监控设备。(图片由大庆联通提供)

大庆市入河排污口智能云视频监控管理系统打造了生态行业的灯塔项目,树立了践行“学铁人铸铁人魂做铁军”主题活动精神和以创新带动基础的标杆,为我市持续建设涵盖秸秆焚烧、大气监测、土壤及噪声监控全要素的生态环境监测“一张网”打下坚实基础。