穿新衣、戴新帽、敲锣打鼓放鞭炮。春节穿新衣,寓意着新的开始,尤其是喜庆吉祥的红色服饰,成为春节浓墨重彩的“一笔”。

在黑龙江浩源地方文献博物馆,不同年代的杂志文献照片上,定格了当时的服装记忆。

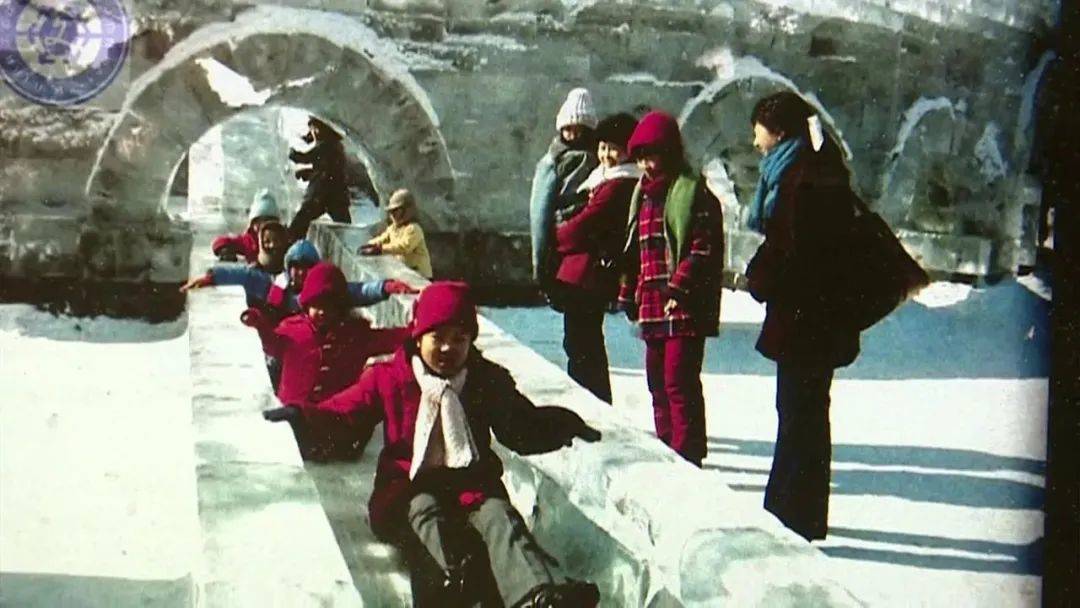

这是70年代哈尔滨冬令营的照片,红围脖、红围巾、红帽子成了喜气洋洋的“点缀”。在黑蓝灰为主色调的六七十年代,春节的专属色调“红”是服装上的配角,大花袄只有重要场合才能偶尔见到。

黑龙江浩源文献博物馆副馆长张远航介绍:“那个时候讲究艰苦朴素,讲究节约,很多都是工作服,几万人统一的工作制服就是蓝色的。”

改革开放,春风吹起,经济发展。80年代,格子服、呢大衣,男士穿上了西装、女士踩上了高跟鞋、孩子们也佩戴颜色鲜艳的针织帽,穿上了妈妈精心编织的毛衣。

随着时间的推移,在哈尔滨这座东西方文化交汇极具包容性的城市里,爱美之心得以尽情释放。1988年,20岁出头的徐冉为婚礼量身定做了三件旗袍。

哈尔滨市民徐冉说,她衣柜里有40多条旗袍,每年有重要活动或者春节的时候,喜欢穿有仪式感的中国元素服装。

这张1990年春节期间家庭聚会的照片中,红色以不同的方式在服装上展现,正如笑容在每个人脸上一样灿烂。孩子的条纹毛衣、女士服装的搭配,保暖的同时,细节上十分的考究。

这场中青年模特队穿着貂皮大衣在中央大街的走秀,让“尔滨洋气”的词条被推上了热搜。在评论区,时尚、美丽等字眼成了关键热词,而徐冉正是这支队伍中的一员。春节,她们又策划了变装走秀,继续为“尔滨”旅游助力,这场秀的策划指导哈尔滨市模特协会的张天娇是位95后。

哈尔滨市模特协会副主席张天娇说:“当年哈尔滨就是时尚的风向标,它所有的衣服穿着、搭配都引领着中国女孩的时尚,在中央大街上随处抓拍,都能够感受到哈尔滨独特的时尚风貌。”

设计师杨东多次参加了哈尔滨国际时装周,他的作品在中国风中加入各种巧思。随着客户对仪式感的追求,春节成为高级成衣定制的高峰期。

几十年间,春节服装的变迁就是一幅生动的从黑白到彩色的生活画卷。时尚在轮回中变化前进,不变的是人们穿新衣着红装的那份喜悦。