东北网12月11日电(实习生 李天池) 60岁的翟孟义不愧为关东一怪。这不仅仅是因为他创作了扬名省内外的木板画作品《关东十八怪》,更因为他那独特的性格和颇有些“怪异”的人生态度。

翟孟义第一怪:老翟家客厅还怕晒,金奖银奖床底下拽

一进老翟家的门,扑面而来的就是个怪。十几平米的小方厅楞被这老头鼓捣成了个杂乱的小展厅——两面墙上挂着根雕《补天》、木浮雕《大忙》等10余幅种类样式不同、大小不一的自创作品,第一眼看上去真是琳琅满目,多呆一会儿就显得有些拥挤。

方厅挤不下了,卫生间就难逃其咎——不宽的卫生间门上挂着两块板皮雕。翟孟义平静地说:“这些‘东西’都是用加工木板材最边缘的下脚料制成的。”这样的下脚料说白了就是垃圾,可是早在1993年的黑龙江首届工艺术展览会上,原黑龙江省民协秘书长李路就这样评价这些“垃圾”:翟孟义的板皮雕,填补了黑龙江手工艺术和地方民族文化的空白。

|

| 翟家的墙-展示作品的平台 |

啥叫填补空白?说白了就是前无古人。可翟孟义却平淡地管这些填补空白的作品叫“东西”。

老翟家的另一怪,就是客厅的窗帘黑白都不拉开。翟老爷子告诉记者,只有客人来才会拉开窗帘,平时是不打开的,因为客厅怕“晒”。

老翟家的客厅有12个平方,右墙一溜水儿排着10个玻璃框,里面挂满了毛泽东的像章。

“像章被晒会掉色”。翟老爷子这样告诉记者,拉开窗帘他还是不情愿。

客厅左墙的落地书柜大的有点各色,里面摆放着各种材料雕刻的毛泽东像、微雕作品、获奖证书和有关黑龙江文化方面的书籍。

|

| 收藏品和自己的作品堆满了翟家12平米的客厅 |

“像这些小玩意,摆不下以后就不做了”。翟老爷子拿起泥塑《东北大秧歌》看了又看,仿佛记者根本就不存在。《东北大秧歌》的窝儿在墙角,那儿有个三层小柜,里面摆满了泥塑和圆木雕,旁边的电视柜里也零星的摆放着同样的“小玩意”。

翟老爷子说的这些“小玩意”你可别小瞧,这个彩塑的《冰雪泥娃》就是2001年“黑龙江旅游商品大赛最佳手工艺术奖”的得主。

“一年就一次免费的展出,拿出来也占地方”。翟老把创作的组雕《萨满面具》从阳台拿进来,让记者拍照。

“阳台上放的是创作原材料木板,和已经雕好的作品。春夏秋阳台就是工作室”。他边说边把木雕萨满面具从“包装纸”——两层报纸中拿出来。

记者要拍《关东十八怪》,老翟又从床底下拽出了用牛皮纸包着的作品。而这组木雕画在2006年1月,获得了“黑龙江省民间文艺大赛金奖”。

|

| 翟老从床底下拽出《关东十八怪》 |

翟孟义说他的房子值5万,而房子里装着的木板和泥巴价值30万。

房子的价钱肯定靠谱儿,那些泥巴和板子的价值可就不止30万,翟老爷子恐怕还有一怪,就是不大会算帐——

翟孟义第二怪:三大怪变成十八怪,三千不卖八百卖

翟老爷子从小生活在小岭山区,农村的日常生活、风俗人情,无一不根植于他的心里。因此老人的作品大都是表现黑土地上老百姓的生活,不过,被他这么一刻画,咱这黑土地上的生活就支棱棱地活了起来。

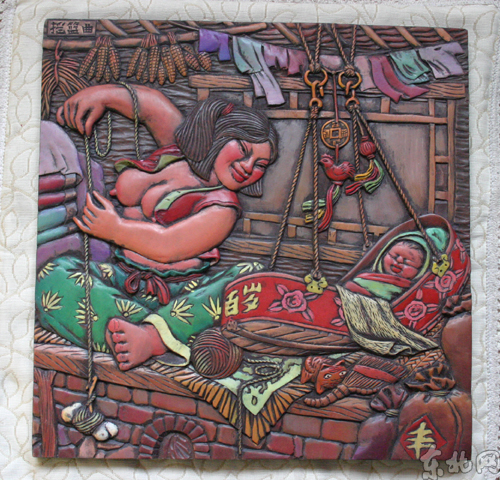

翟老爷子雕刻的村妇,清一色的丰乳肥臀,身宽体胖。还都是身穿绣花红绿两色袄,面带憨憨咧嘴笑。

|

| 《关东十八怪》之“养个孩子吊起来” |

|

| 《关东十八怪》之“不吃鲜菜吃酸菜” |

翟老爷子说:“咱东北农村妇女的劳动力非常强,她们要养儿育女、她们要操持家务,她们还要在田里劳作,她们才真是顶起了半边天。”

就因为这个,翟老爷子认准了“强健的体魄,乐观的精神”才是咱黑土地上农村妇女的标志。

从没去过云南的翟老爷子,听说云南有极具地方特色的“十八怪”,他还就不服气了,通过各种渠道查阅了相关资料,总结了一句话:“很多都是凑数。”

说说人家凑数不算本事,他在东北原有的“三大怪”基础之上,凭着烂熟于胸的农村生活,又创造出了“十五怪”,统称为“关东十八怪”。

“白酒一碗转桌喝”、“不吃鲜菜吃酸菜”、“大姑娘上树比猴快”、“养个孩子吊起来”……一刀一刀又一刀,翟老爷子就把这一怪一怪又一怪雕刻在一块一块又一块的木板上。这些“怪”,可是把人看了个眼花缭乱,可是把人怪了个心服口服。

有人说“十八怪”中的许多场景,在如今的农村也已经消失殆尽。但是,这不是更显出了翟老爷子那些木板子的价值吗?

翟老爷子还根据资料,雕刻了《萨满面具造型》,以及祭祀时的种种场面。2005年,《萨满神韵组雕》获第二届中国萨满艺术精品展金奖。

翟老爷子说,第一届哈博会上,一个韩国的游客愿意花3000元买下一块木浮雕,而这块浮雕早在展出开始就被一个“熟人”花800元买走。冲这事儿,他给自己那一屋子泥巴、板子估摸出的30万的身价,有点不靠谱儿……

|

| 萨满面具造型 |

翟孟义第三怪:行走坐卧把笔揣,国馆收藏推车卖

翟老爷子的四个儿女都在城里工作,虽然他们都有绘画基础,但是没有人愿意继承翟老爷子这门手艺。

翟老爷子说:“他们知道做这个太苦,每天都要拿刻刀,低头在板子上‘抠’。”

这也难怪,一副作品最少要20天才能完成,而市场售价却只能根据作品大小而定,百元算卖的好,千元算卖的巧。

儿女们不爱抠木头板,孙子们只爱打篮球,翟老爷子的徒弟还是没少带。

年轻时,翟孟义背着画具到农村去采风,后面总跟着一群好奇的孩子,这些孩子后来有的成了他的徒弟。徒弟们长大后,也进入了翟孟义当时所在的工厂。这是不是翟老爷子开后门咱是不知道,但是翟老爷子自己也承认他有“私心”——当时翟孟义是厂里的工会主席,他“利用职权”把徒弟们分配到比较轻松的岗位上。这事儿,翟老爷子从来没否认,说起来他还振振有辞:“过去想学画,方方面面的条件都很艰苦,尽我所能给他们创造一个好点的环境,让他们有更多的机会创作。”

徒弟们可没觉得轻松——“在厂子里写板报,3000多字啊,只要有一个字不合格的,擦了,重写,没商量。”徒弟关治国这样“控诉”着师傅。

1985年,翟老师5个徒弟的作品进入了中国美术馆,有的还被拿到国外展出。中国美术馆,那就是国馆,有几个人的“东西”能被国馆藏了呢?可是就是这些徒弟,把师傅的“东西”作成模板,复制加工了,推着手推车满街叫卖……

这事儿,翟老爷子没细说,只是说自己的那些徒弟们“现在做啥的都有……”。看得出来,老爷子有点感慨。

感慨归感慨,翟老爷子对徒弟还是很严格,他收徒有个约法四章:不上网吧;不吸烟、不喝酒;不能过早找对象;兜里随时揣笔,随时随地用画笔记录眼前事。

翟老爷子这么要求徒弟可不过分,他自己的一身本领,都是自学而来,“无论走到哪里,身上都装着笔”,这是翟老多年养成的习惯。

翟孟义第四怪:送钱上门他不爱,绝技要往土里带

翟老爷子是挺怪,怪人往往“水儿”都深,翟老爷子的“水儿”到底有多深,看看他得的那些奖励,也许能咂摸出点味儿——

1995年,获得联合国教科文组织和中国民协授予“中国工艺美术家”称号。

2001年,木雕“东北农家院”获得中国国际民间手工艺品大赛“山花奖”银奖。

1999年—2005年,连续获得哈尔滨民间艺术博览会“十佳”称号和最高荣誉奖……

从地方到国内,再到国际,翟老爷子小奖、大奖全都拿过,可就是能继承他这门手艺的徒弟却至今没有。

“有望子成龙的家长送孩子来学,学费也给得极高,但那孩子根本不是适合做,不能误人子弟啊!”翟老爷子“水儿”挺深,因为他的作品好,翟老爷子名儿挺响,因为他只爱艺术不爱钱……

“只要复制的作品,拿到市场去买就感到很欣慰了。”翟老爷子笑着说,笑的很爽朗。

“没有传人,就默默带入坟墓吧!”翟老爷子依旧笑着说,笑的有点无奈……

翟孟义,回族,1946年2月黑龙江省阿城市生人。刻画着黑土生活的瑰丽,至今。

|

| 萨满面具的外包装-玻璃丝绳和报纸 |