昨天上午,中央书店正式向市民开放,夜晚延时营业至22时30分,开启了冰城夜间售书新模式。

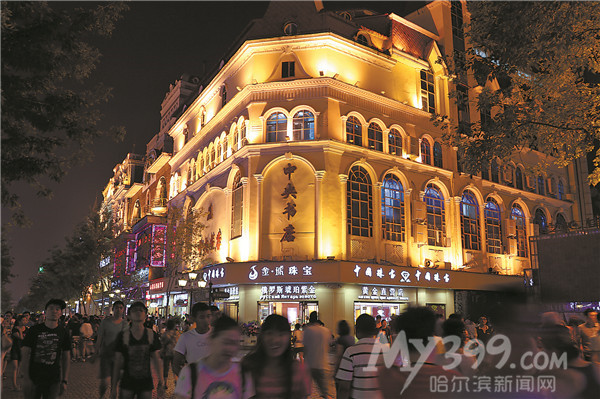

新晚报7月31日讯 19时,夜幕降临。一片灯光,却依然优雅地亮在中央大街的中央书店内。经过改造全新亮相的中央书店,昨天开启了它的“夜读”模式——营业时间延至22时30分。

一缕灯光

入夜,中央书店在百年老街上安放好书桌,点亮了灯光,为爱阅读的你

一个再普通不过的夏日星期三晚上,蒙蒙细雨洒在中央大街上。19时,平日此时已关闭的中央书店依然灯火通明,熙来攘往。

书店执行总经理韩晓光数了一下书店内的读者,71人,其中一楼300平方米的营业厅中就有49位。对于书店来说,一楼这种“密度”相当可观,尽管有一部分人只是逛中央大街时“顺道儿”进来看看的,但对首次尝试夜读模式的书店来说,这是一个莫大的鼓舞。

一层半的休闲餐吧里,山东青年张健选了一杯饮品,静静地坐在角落里读书。他这次来哈尔滨只是路过,中午到达,22时20分乘火车去佳木斯。18时左右在中央大街闲逛时,他走进了中央书店。本想随便看看的他,进来就被优雅的环境和夜读的氛围吸引。“这里的环境我太喜欢了,捧着一本《行走在都市里的人》就放不下了,听说今天是这个书店第一天营业到十点多,真是太幸运了。” 21时20分,张健带着《行走在都市里的人》离开书店,心满意足地踏上了旅程。

下班后直接赶到书店的陈达明是一名律师,因为关注了中央书店的微信,得知今天延时营业,他匆匆解决了晚餐,便一头扎进书海。对于陈达明来说,夜书店太解渴了。平时都是他下班,书店也下班,读书的需求只能靠偶尔休息的周末获得。“现在好了,我在这儿给老婆发了微信,她和儿子也来了,我们一家三口在这儿团聚了。”

65岁的退休公务员陈平买下了一本《瘦金体书法艺术》。在三层“半亩堂”,陈平给营业员写下这个书名后,两名营业员又是查电脑又是找存书。这本书店里只有4本存量。陈平说,自己本想随便翻看一下,可看着两位工作人员这么尽力地寻找,都不好意思不买了。“我想这就是未来实体书店的经营方式吧,靠服务留住读者。”

5岁的小朋友迪迪牵着妈妈的手来了;福建游客郭先生来了;初一学生高佳仪和爸爸一起读得入神……中央大街夜晚的无尽繁华之下,中央书店沉淀着书香的寂静。

夜色渐浓,店里的客流开始稀疏下来。最后一个购书的读者,是家住上游街的毛先生夫妻,吃过晚饭的小两口特意来中央书店看看,选来选去,买了阿成的《哈尔滨人》。

闭店的音乐响起,来自广州的杨慧放下手中的《红树林》,恋恋不舍地最后一个离开了书店。来哈旅游的她,三天来一直住在中央大街附近的宾馆。前一天傍晚,她就在中央书店看了一个多小时的书,得知昨天书店延时营业,她又读了个痛快:“哈尔滨的文化特质太迷人了,以后有机会一定再来。”

第一场夜读,市场给予中央书店的回报是正面的。全天营业时间客流量一万余人次,营业额10余万元。而当晚19时至22时30分,客流量达2000余人次,营业额1.5万余元。韩晓光连呼没想到:“没想到真有这么多爱书的人,没想到真有这么多喜欢夜读的人。”

一座地标

一座历史文化名城,应该有这样一个场所,随时恭候爱书之人

中央书店入夜的灯光,点亮的不仅是中央大街的文化夜灯,更是一座城市的文化和精神地标。

在一条有历史厚度的老街,打造一个有文化深度的书店——“变身”后的中央书店,不仅停留在一个实体零售书店的概念中,而更像是一个文化生活场所。除了售书区,还开设咖啡吧、水吧和茶吧。即将完成装修的五楼多功能区,将定期举办国学讲堂、文化沙龙、读者交友、名人签售等一系列文化活动。

“现在,都市夜生活非常丰富,晚上去看电影、去泡吧、去K歌、去喝酒,选择很多。但在我们这个城市,一定有那么一些人,愿意走进书店,享受宁静的阅读时光。”中央书店执行总经理韩晓光一直抱有这个信念。

昨晚,韩晓光亲眼看到店内一位中年妇女,用手机拍下一本《高血压如何用药与食物疗法》的内容后离去。但她没有失去信心,“这样的读者也是爱书的人,即使有流浪汉进来看书,我们也欢迎。提供阅读服务本来就是书店的责任,也说明我们存在的价值。从某种角度看,实体书店的人文、社会价值大于经营价值。读者有需求,我们就要提供相应服务。反过来,如果读者有这样的需求,却没有人提供服务,那就是这个城市的悲哀。”“当读者觉得在书店的阅读感受可以抵消实体书店与网络书店的价格差时,或许就是书店与读者双赢的时刻。其实,这或许更是这个城市的一场精神胜利。”

昨晚,来自台湾的游女士走进中央书店,在书店浏览了近一个小时,最后在哈尔滨故事展台选了本《一个城市的记忆与梦想》。“在台湾,晚上我常常会去诚品书店坐坐,没想到哈尔滨也有晚上营业的书店,而且规模这么大、环境这么好,还在这么有历史的一条街上。这里,让我感受到了哈尔滨这座城市的文化潜力。”

“从人文角度看,夜书店有利于丰厚一座城市文化氛围和市民文化消费需求。从经营角度看,书店即使晚上的销售额相对少一些,但能够提升人气,对培育书店的品牌影响力非常有益。”市社科院研究员董鸿扬说。

一次尝试

不只打造一个图书销售场所,更要构建一种全新的文化生活方式

这一次改造的步伐,中央书店迈得巨大——清退一楼商户、返还商户租金、重新装修改造一楼至五楼营业厅花费近千万元。在实体书店纷纷关门倒闭,或为维持生存捉襟见肘、苦苦挣扎时,中央书店的效益何来?

得天独厚的地域优势,给了中央书店底气。“中央大街日均客流50万人次,不论是本地市民还是外地游客,100个人里只要有一个人走进书店,一天算下来就是5000人。”韩晓光说,“2013年国家开始实施对实体书店的扶持政策,免去13%的增值税,我们一年能减少税负几十万元。而且中央书店现在已拥有10万余名会员,很多市民祖孙三代都是这里的读者,这些都是我们坚实的后盾。书店改造后,我们还将提供代办快递业务,对读者需求的一些版本老、流通环节难以找到的图书,可以帮忙联系出版社代购。我们的官方微信平台已经开通,微信商城也即将开通,这些都为读者了解书店提供了更多的途径和平台。而且更重要的是,一些对实体书店情有独钟的读者,往往因时间关系影响了他们的到店率,夜书店恰恰能满足他们的需求。”

这次中央书店的升级改造,并没有影响书店的正常经营。书店将所有图书都集中到四楼至六楼,坚持每天9时至19时开门迎客。“一方面我们要考虑书店的营业收入,另一方面也要确保不让读者失望,因为中央书店自从开业起,就从没中断过营业。我们在店里贴了一些宣传海报,来过的读者都知道,我们即将全新升级。另外延时营业前,我们在官方微信、网上书城和地方媒体上都进行了相应的宣传,广泛推介中央书店的‘夜阅读’。”

营业后,等待中央书店的是一大笔经济账:原来一楼对外出租费用必须通过书店的经营来实现,延时后员工的加班补助、通勤补助,水、电等各种运营成本都会有所增加。但韩晓光挺有信心,如果延时阅读的尝试能撬动夜间阅读爱好者这个市场,经济效益就会随之而来。

第一晚的延时营业,韩晓光一直在书店“盯”到闭店。让她没有想到的是,来店夜读的,有不少年轻人。这些年轻人给韩晓光带来了希望:实体书店只是一个图书销售场所,那它的确会逐渐失去存在的理由;如果它是一个有特色、有吸引力的文化生活场所,那它就会越来越好。

中央书店的这次升级改造,并延长营业时间到深夜,被业内称为一次“蜕变”。是飞蛾扑火,还是凤凰涅槃?韩晓光说,“无论怎样,我们都义无反顾。即使亏本,我们也要努力坚持下去,毕竟对一个城市来说,夜书店的社会效益、品牌效益远远大于经济效益。即便有一天,坚持不下去了,但是我们尝试过了,没有遗憾。”

不久的将来,晚上到中央书店坐坐看看,对哈尔滨人而言,也许不仅只是一种去图书销售场所的买书行为,更是一种全新的文化生活方式。更重要的是,通过更多中央书店这样的灯光,照亮哈尔滨的夜空。