图为赵学敏在研讨会上。

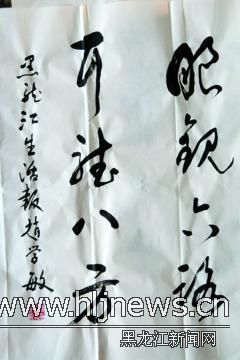

东北网1月5日讯 此次来哈参加冰雪笔会,赵学敏的日程安排得很满,但他还是抽出时间专门为生活报创刊25周年题字“眼观六路,耳听八方”。

“躲进小楼成一统,管他春夏与秋冬”,这曾是许多书法家选择的生活方式,也正是这一点,让老百姓觉得书法家和他们不贴心。然而现在时代变了,越来越多的书法家选择拿起笔为社会服务,书法名家赵学敏就是其中的带头人之一。

赵学敏研习书法五十余年,娴熟各种书体,尤以楷书、行书、草书擅长。著名国学大师文怀沙曾评价道:“赵学敏的书法在北魏楷书中融入了行书和隶书的笔意,可谓融碑帖于一炉,形成他独特的书作,雄豪婉丽,冲淡清奇,其中蕴含着他的学识风范。”

2008年,赵学敏应邀为北京奥运书写了2008幅“福”字书法礼品,受到广泛赞誉。之后的书法长卷《奥运赋》,更是他献给这个时代珍贵而别致的厚礼。此次来哈参加黑龙江日报报业集团冰雪笔会,他的这幅《奥运赋》在哈展出时,也赢得惊叹一片,而最得到大众认可的,是他提出的“人民书法”这一贴心理念。在参观冰灯时他说,冰灯最早是劳动人民在夜间干活时用来照明的工具,如今发展到现在,已成为一种文化,而他的作品就像那晶莹的冰灯,绚丽却不空泛,始终带着土地的清香。

5岁开始与书法结缘

千里之行,始于足下。如今的赵学敏是当之无愧的书法名家,而许多人不知道的是,赵学敏5岁就开始学习书法,和书法结缘已有半个多世纪。

赵学敏的家乡是陕西三原,那里也是著名书法大家于右任的家乡,学习书法的气氛浓厚。莽莽的陇右山川,纯厚的陕西民风,以及古朴的文化积累,对他的性格、思想潜移默化,这是他书法风格形成的基础。

在赵学敏上小学时,教他书法的老师正是曾任于右任秘书的李楚才,赵学敏笑称那时的自己写的是字而不是书法,“我到现在还记得,那时老师要求我们每天写一篇儿字,好的他会画个圈儿,不好的他会打个叉,当时一篇儿纸能写32个字,超过16个圈儿的他就表扬,如果能得到二三十个圈儿的还会被‘贴堂’,老师会把本子贴在教室的黑板上表扬,然后带着所有学生来看,讲评字好在哪儿,少于16个圈儿的就得挨板子,少几个挨几下。”

那时的赵学敏是经常受表扬的还是挨板子的呢?提起这事,赵学敏笑了,“老师认为我有一定的天赋,经常夸我,小孩子都有荣誉感,让老师这一夸更激发了我写字的热情,圈儿也得的越来越多,对书法的兴趣也这样培养出来了。最初我是跟着老师学,后来是真的喜欢上了,每天不写字都过不去,书法也成了我生命的一部分。”

事实也确实是这样,赵学敏从大学中文系毕业后走上工作岗位,期间从未中断练习书法。即使他后来走上领导岗位,无论是在陕西、甘肃、福建还是北京任职,无论工作多么繁忙,他也从未割舍下对书法的爱好。

四个阶段造就艺术名家

点评赵学敏作品的人不少,分析他艺术之路的报道更是屡见报端,而在赵学敏自己看来,他的艺术之路可以分成四个阶段:“第一个阶段是上学那个阶段,那是开始写书法的初级阶段;第二个阶段是上大学以后,当时我在西安,每周都要去碑林好几次,这也算是我的书法创作阶段;第三个阶段是我认识舒同、方毅等中国一流的书法家之后,从他们身上我学到了很多东西,我的书法水平也得到了提高。而最后一个阶段,我认为是在福建任职的后期和到了北京之后,这个阶段也是我的书法艺术升华的阶段,在这个阶段,我认识到书法是文化的一部分,是文化的载体,而且这种文化应该和人民群众紧密联系在一起。”

多年坚持成就“人民书法”

在诗人鹏鸣的报告文学《神圣的使命》中,有这样一个细节:1992年7月,福建省南平地区发生特大洪灾,时任市委书记的赵学敏邀请众多著名书法家捐献作品,他也书写了无数作品,并将所得一千多万元全部用于抗洪救灾。在赵学敏的书法生涯中,这绝对不是偶然,就像在前段时间他还在南京举办义展,并把拍卖所得用于为大熊猫重建家园。

例子还有很多:赵学敏曾为老百姓写春联,在他工作过的陕西、甘肃、福建等地,大到旅游景点,小到公交站牌,都有他不留名的墨宝,而这些会聚在一起,就是赵学敏一直坚持的一个理念——“人民书法”,也就是“笔墨当随时代”,他表示:“如果书法脱离人民、脱离文化主流,总写唐诗宋词或者别人看不懂的内容,那就会离人民群众越来越远,好在现在越来越多的人认识到,书法应该是雅俗共赏而不是孤芳自赏,它要服务于人民,要写国家大事,要反映人民的生活、情感,要让老百姓能够看懂。书法近几年之所以能够繁荣,就是这个原因。”

让人民享受书法的成果

想要书写的作品得到专家的认可,没有三四十年的功力是不行的。那随着电脑的“侵入”,书法还能得到年轻人的青睐吗?会不会出现后继无人的情况?对于记者的疑问,赵学敏坦然表示:“随着写作工具的改变,老百姓使用毛笔的越来越少,对书法肯定有一定的影响,这是不可避免的现实问题,不过从另一方面来看,这也有利于提高书法的艺术性,特别是改革开放30年来,随着经济的发展,现在爱好书法的人越来越多,全国很多中小学校也都开了书法课,各种书法展览会、研讨会更是比比皆是,我们统计过,中国书法家协会的会员有8000多名,如果加上省级书法家协会的会员就有4万多名,这就是因为越来越多的人认识到,书法是中华文化的基础,是承载中华文化的工具,就像前两天我到台湾时大家有个共识,那就是总结起来两地有两个割不断,一个是血脉,一个是文化,其中就包括中国书法。中国人说中国话、写中国书法是很正常的,像我家里的小孙子虽然只有三四岁,我都要他学。学书法有个过程,刚开始他可能不太喜欢,但慢慢教他,他就会感兴趣的。我的理想就是为人民写书法,让人民享受书法的成果。”