东北网6月24日讯(记者 王亮)今年,黑龙江省扩种大豆1000万亩以上、产量增加26亿斤以上,大豆面积增加势必会减少高产作物玉米或水稻种植面积。黑龙江为何在国家下达黑龙江扩种900万亩的基础上,自我加压。这背后不光是“龙江担当”,也是“寒地黑土”带给我们的底气。

在毫不动摇抓好粮食生产的同时,如何守好“耕地中的大熊猫”?记者专访黑龙江省黑土保护利用研究院院长刘杰。他表示,黑龙江省粮食总产连续十二年位居全国第一,近四年均稳定在1500亿斤以上,2021年达到1573.5亿斤,创历史新高。其中,重要原因就是黑龙江省以黑土为主的耕地生产潜力最大、产能最稳。他建议,稳粮保供要向中低产田聚力发力。

挖掘潜力:中低产田改良是“良方”

如何保持粮食总产稳定在高位成为黑龙江省农业主管部门、农业生产者和科技工作者必须深入研究和解决的一个课题。这其中,黑土地保护工作更为重要。

白浆土心土培肥作业。

“截至2021年,全省建成高产稳产标准农田占耕地总面积的33.9%,仍有近7成的耕地处于中低产水平。”刘杰表示,中低产田改良是黑土保护工作的难点、痛点和堵点,也是未来全省保证粮食产量稳定在高位的潜力所在和最有效途径。按照改良1亿亩中低产田、亩增产粮食150斤保守估算,每年可增加150亿斤粮食产能,相当于在现有粮食产能基础上再提高10%。

技术成熟:改良难度大、潜力更大

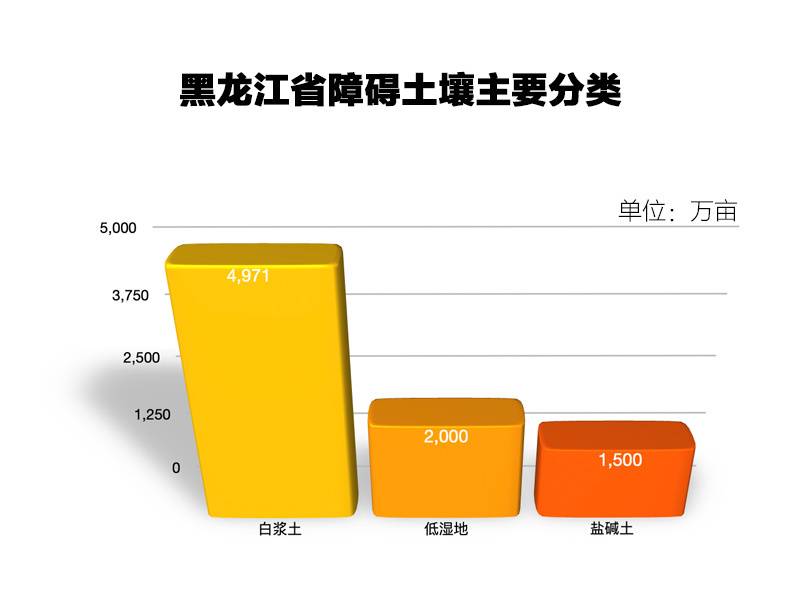

中低产田产生的原因有什么?刘杰告诉记者,在人为因素上,人们开发利用土地过程中采取的农业措施和环境因素不协调造成的,如水土流失、土壤肥力退化、连作障碍、土壤次生盐渍化和沙化等;在自然因素上,则是如白浆土、低湿地、盐碱土和瘠薄土壤等障碍土壤的形成。这类土壤改良难度大,但改良后粮食增产潜力更大。

黑龙江省障碍土壤主要分类。

其中,白浆土是全省面积最大的障碍土壤,面积4971万亩,其中耕地面积近3000万亩,70%分布在三江平原。刘杰表示,白浆土耕层浅薄、养分含量低,含坚硬白浆层,作物产量低于正常土壤30%以上,遇到旱涝灾害,容易绝产。

据了解,黑龙江省在中低产田改良方面积累了较为丰富的经验和成熟的技术模式。如针对白浆土,省农科院历经三代人近50年的刻苦攻关,成功研发了白浆土心土改良培肥综合技术模式及配套机械,改良前后对比,实现增产21%。

刘杰表示,“十三五”科研成果——白浆土水田秸秆还田循环调氮技术模式,秸秆还田4年后土壤有机碳增加4%,有效孔隙增加15%,10年平均水稻产量增加14%。秸秆还田技术2021年被列为“农业农村部”十大固碳减排技术模式。

推广建议:资金倾斜、多元化投入

尽管中低产田改良对土壤产能提升效果显著,但在实际生产中却难以推广。刘杰告诉记者,究其原因主要是投入成本高、投资回收期长、缺乏专用机械等,没有国家政策和资金支持,农户或新型农业主体难以承担;同时,在政策导向、农户认识方面,也要进一步加强推广和引导。

鉴于当前黑龙江省中低产田现状和形势,刘杰给出了建议。

刘杰认为,尽管中低产田单位面积改良成本较高,投资回收周期较长,但是其改良后的效果是稳定的、长效的,要把黑土地保护利用项目和资金向中低产田倾斜;并加强土壤改良创新团队建设,设立省级改良产业技术创新体系,通过“揭榜挂帅”等方式加大省级中低产田立项支持;中低产田投入巨大,需要多元化投入。因此,迫切需要通过财税政策创新,形成多元化投入态势。