1936年,黄源(左)、萧军(中)、萧红(右)宴罢归家时合影。

东北网3月26日讯 作为中国现代文学的经典作家,萧红的经历、文学成就以及她的感情生活,被学界及读者越来越多的关注。

在电影《萧红》热映后,学界对还原本真的萧红正做着积极的努力。几十年来,萧红传记研究,以讹传讹者甚多。本报借此机会,推出“文化沙龙”专版,独家专访了黑龙江省萧红研究会副会长、黑龙江大学萧红研究中心副主任、黑龙江大学文学院教授叶君博士,以及黑龙江省萧红研究会副会长、黑龙江大学萧红研究中心特聘研究员章海宁先生。

鲁迅和二萧合影题字的探究

记者:随着越来越多的人关注萧红,关于萧红与鲁迅的关系,社会上有很多说法。有人认为萧红与鲁迅是文学上的红颜知己,也有人认为萧红与鲁迅在感情上颇有暧昧之嫌。而持后一种看法的人,往往以二萧一张珍贵的合影为证据,因为这张合影照片背后有一行字,称萧红为“悄”,这行字据说是鲁迅所写。您二位对此怎么看?

1938年,萧红、端木蕻良摄于西安。

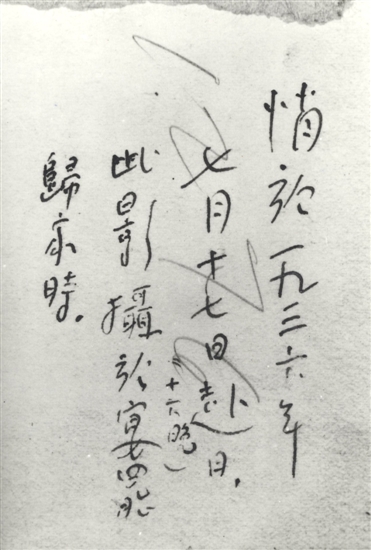

叶君:关于这个细节,我要在这里公布一下我的质疑与发现。1936年7月17日萧红离沪赴日前一天,友人黄源宴请二萧,饭后三人在照相馆拍了这张照片。这张照片萧军也送了鲁迅一张(现存于北京鲁迅博物馆)。照片背后有一行题字:“悄于一九三六年七月十七日赴日,此像摄于十六日宴罢归家时”。最早将此题字的作者认定为鲁迅的,似乎是萧军之女萧耘。早在1979年,她就在《哈尔滨文艺》第四期上撰文《鲁迅题字的一张照片──关于女作家萧红的一点史料》对此加以说明。其后,在1981年黑龙江人民出版社出版的《萧红书简辑存注释录》一书里收入了这张照片,作者明确指出照片后面的题字是“鲁迅先生在此照片后亲笔题字……”2003年萧耘、建中编著的《萧军与萧红》一书中,针对这张照片的图说,仍强调这行题字的作者归属,诸如“背后还有鲁迅先生的亲笔题字……”“鲁迅先生在这张照片的背后这样写着……”因萧耘与这张照片存有较为特殊的关系。以前,我们不可能看到保存在鲁博的这张照片原件背后的笔迹。所以对照片后面题字的说法从未提出疑问。几十年来,萧耘此说被许多萧红传记作者采信,2009年3月我写《从异乡到异乡──萧红传》时仍沿用此说。

黄源、萧军、萧红合影照片背后题字

章海宁:刘运峰主编的《鲁迅佚文全集》也收入了这行题字。但我2010年访问北京鲁迅博物馆时,鲁博的工作人员否认那行题字是鲁迅所写。鲁迅之子周海婴在《鲁迅与我七十年》一书中说,照片后面的字是萧红题写的。这说明,各方对这张照片后面的题字看法是不同的。

记者:萧耘认定这行字由鲁迅所题,不知所据为何?是自己的简单判断,还是来自父亲萧军的认定?

叶君:这一点目前还没有考据。如果照片背后的题字出自鲁迅,那么,称萧红为“悄”,自然极易令人生发暧昧联想。问题是,鲁迅与萧红之间是否亲密到如此称呼的程度?鲁迅从未如此称呼过萧红。鲁迅致二萧信,或单独致萧红的信,称呼大致有“悄先生”、“吟先生”、“吟兄”、“悄吟先生”、“悄吟兄”、“悄吟太太”等;在致二萧信或单独致萧军信提及萧红,一般称为“悄吟太太”,最具玩笑的口吻也只是“吟太太”,独不见称“悄”。自然,称“悄”是萧红爱人萧军的“专利”。1937年二萧京、沪间通信,萧军绝大多数对萧红的称呼是“吟”,萧红则是“军”。可见,他们之间有以单字彼此称呼,以显亲昵的习惯,而萧军1932年中秋节赠给萧红的旧体诗题目就是“寄病中的悄悄”。

章海宁:这行字不是鲁迅所题,除了称呼可疑外,从笔迹上看也不像是鲁迅所为。鲁迅早年曾用过钢笔,后来都用毛笔。而照片上的字恰好是钢笔所写。还有一种说法,认为题字是萧军写的。现在看来,这行题字归之于鲁迅似乎有些草率,从笔迹分析,出自萧军之手倒是很有可能的。

记者:正在上演的电影《萧红》,开篇便是在香港,骆宾基守在萧红的病榻前。那么,关于骆宾基与萧红的关系究竟如何呢?在萧红病危的最后关头,端木和骆宾基对萧红究竟做了哪些努力……

1936年春,萧红摄于上海鲁迅居所前。

叶君:《萧红小传》面世后,多次重版加印,流传甚广。骆宾基对初版的内容有过多次修改。1980年6月,或许出于后来对端木的极度恶感,以及不可告人的诸多私人恩怨,他在《〈萧红小传〉修订版自序》里,着意强调:从一九四一年十二月八日太平洋战争开始爆发的次日夜晚,由作者护送萧红先生进入香港思豪大酒店五楼以后,原属萧红的同居者对我来说是不告而别。从此之后,直到逝世为止,萧红再也没有什么所谓可称“终身伴侣”的人在身旁了。而与病者同生死共患难的护理责任就转移到作为友人的作者的肩上再也不得脱身了。

记者:那么,问题在于,安顿于思豪酒店后,端木到底有没有离开萧红?离开了多长时间?因何离开?

叶君:1981年6月25日,端木接受美国学者葛浩文访问,谈及这段经历,只是放声痛哭,没有直接回答,或有难言之隐。1996年10月5日,端木与世长辞,这些疑问随着他的辞世而永远寂止,那也许是他最不愿说出的秘密。

如今,三人均已作古。传说萧红、骆宾基之间存有恋情者不乏其人。以我所见,以揶揄口吻最早透露这一信息的人是孙陵。孙陵文字从台湾传至大陆,同样深入人心,以至让人将只与萧红共处44天的骆宾基,视为其一生中继汪恩甲、萧军、端木之后的第四个男人。

章海宁:即使萧红、骆宾基之间有“私情”发生,并不在场的孙陵如何凭空想象?传出此事的只有骆宾基。如果还原当时的情境,重病卧床的萧红在端木离开以后,害怕骆宾基再离开(骆宾基也确实想要离开),在孤独无助之时,说了什么话,作为一个有理性的男人,又如何将之当真?更何况在逝者已凄然离世的情形下,向不相干的人去炫耀这“惊天秘密”。

1932年秋,萧红在哈尔滨市立第一医院(现哈尔滨市儿童医院)生下一名女婴。

记者:在萧红最后的时刻,端木在思豪酒店以及此后经常离开萧红,那时他究竟做了些什么?

记者:萧红最后的时刻,包括她的离世,也有多种传言。

叶君:香港沦陷后,部分医院开始收治病人,萧红于1942年1月12日住进养和医院,医生诊断结果是由气管结瘤引起呼吸不畅,必须立即手术摘除。面对医生的治疗方案,端木坚决不同意,他深知结核病人不能手术,因有其二哥的例子。但是求医心切的萧红,自己在手术单上签了字,急于挣钱的医生不再理会端木的意见,草率为之手术。术后发现是误诊,使萧红的病情迅速恶化,加之战时缺医少药,医院不断被日军军管,导致了萧红那令人无限惋惜的死。

章海宁:萧红不计后果地签字同意手术,使她无可挽回地失去了生命。如果没有战争,可能会有另外一个结果。不过,我们也应该考虑到,她被疾病折磨得无计可施,想通过手术给自己留一点希望。萧红逝后,端木尽力给萧红最后的尊严,剪下她的一缕头发留作纪念,单独火化后,将骨灰分两处分别埋在浅水湾和圣士提反女校。关于萧红的骨灰,骆宾基也多有不实叙述。现在想想,在日军占领下的香港,进步作家随时有被捕失去生命的危险,端木能为萧红做到这些自然非常不易,端木这个“弱”的男人,实在也有强大之处。

1936年,萧红与许广平。

萧红未婚夫汪恩甲之谜初步揭开

记者:萧红的未婚夫汪恩甲到底是个什么样的人?有没有关于他的资料记载?

章海宁:在萧红研究中,汪恩甲始终是个谜。在以往的萧红传记里,汪恩甲1932年春离开萧红后就如人间蒸发一样失踪了。前年,曹革成、曹建成对汪恩甲的身世进行了调查,让我们对汪恩甲的情况有了进一步的了解。据曹建成的调查,汪氏家族于乾隆年间来到阿勒楚喀(现阿城),为满族正白旗。清末民初汪家迁到哈尔滨的顾乡屯,汪家不是骆宾基《萧红小传》中描述的“官宦之家”,而是以农为本的地主家庭。汪恩甲有兄弟三人,汪恩甲最小。其大哥务农,二哥(汪恩厚)和他本人都接受了新式教育。过去,研究者常将汪恩甲想象成一个“抽大烟、不学无术”的纨绔子弟,而汪家后人否认这一点,汪恩甲确实抽过大烟,但是在国外留学回国以后无所事事、心情苦闷时才染上烟瘾的。汪恩甲身高约1.8米,脸型稍长一点,非常英俊。

叶君:有资料介绍,萧红的一个小姨见过汪恩甲,说汪长得仪表堂堂。汪家和张家(萧红姓张)都是阿城的大地主,萧红与汪恩甲都受过新式教育,汪家和张家结亲还是靠谱的。

章海宁:汪恩甲毕业于吉林第三师范学堂(阿城),曾在滨江县(现哈尔滨市道外区)三育小学(私立)教书,他的二哥汪恩厚是滨江县教育局的一位官员。据汪家后人介绍,汪恩甲与萧红定亲后辞去教职,到法政大学(哈尔滨)读预科,当时的法政大学是一所专科学校,还没有本科。

萧红的祖父张维祯

记者:既然定了亲,又有一份稳定的工作,那汪恩甲为什么辞去了工作,是出于什么原因呢?

章海宁:汪恩甲毕业的吉林第三师范学堂相当于一所中专学校。而哈尔滨当时有钱人家的子弟多在法政大学读书,萧红所在的东省特别区区立第一女子中学的学生,不少女学生的未婚夫也在法政大学读书。这对汪恩甲可能有一定的压力。1932年春汪恩甲离开萧红的时候,汪恩甲正在读法政大学的预科,其家族后人称,1932年8月松花江哈尔滨段江堤决口时,汪恩甲并没有回家。当时,汪恩甲与萧红之间到底发生了什么事情,不为外人所知。

据曹建成调查,汪恩甲1933年赴欧洲求学(大约是去法国求学)。1937年汪恩甲回国,到过阿城的汪家老家,当时穿着翻领的猞猁皮大衣,一副绅士的派头,汪氏家族后人称汪恩甲会七国语言,说明他的外语能力很强。汪恩甲回国后一直闲赋在家,有时做点翻译的事情,但没给伪满政权做过事。大约在1946年,国民政府发给他一个“接收大员”的委任状,他未来得及上任,哈尔滨就解放了。共产党在哈尔滨建立政权后,他接受“委任状”的事情被告发,汪恩甲被捕入狱,50年代初,汪恩甲在狱中病逝。因为汪恩甲离世较早,其后人对汪恩甲与萧红的那段感情纠葛到底如何也不大清楚。所以,这个问题还需作进一步的研究。

记者:萧红对未婚夫汪恩甲的印象怎样?有没有对汪恩甲负面的评价?

叶君:对于这一点,萧红的同学曾提到过,说萧红对汪恩甲不是很满意,也许确实如此,因为萧红当年思想上比较激进,这从她的在北平(现北京)读书时一身西装、剪着极短的头发便可知晓。这样一个很激进的女孩子对一个墨守陈规的男孩产生不满的情绪,也是正常的。但当时汪家和张家对这门亲事还是很认可的。之前,因为不清楚汪恩甲家族的底细,说张家与汪家结亲是攀上了一门显贵,现在看来,这个说法是不太准确的。

萧红跑到北京,

并不单纯是为了逃婚

萧红何以对自己的孩子不闻不问?

记者:有些关于萧红的传记中表述,萧红是位狠毒的女子,对自己的孩子不闻不问,毅然决然地将孩子遗弃,对这件事,应该如何解读?

章海宁:用“狠毒”来评价萧红,我觉得是当今部分读者对萧红的一次完全错误的想象。萧红第一个孩子生下后确实送了人。当时萧红与萧军没有家,也没有任何工作,每日在饥饿、寒冷中苦苦度日,生活陷入了一种彻底的绝望之中。那样的困境,完全不是我们今日能够想象的,二萧也想不出任何让孩子活下去的办法。如果身处其中,还爱那个孩子,让孩子有一个好一点的生存环境,如何就“狠毒”了呢?1938年底,萧红在重庆的白沙镇生下第二个孩子。关于这个孩子的下落,萧红自己说孩子夭折了,但她的密友白朗一直疑心,于是引发了外界关于这个孩子死因的质疑。但这个质疑,仅仅是白朗的猜疑,并无确实的依据。今人仅从这个猜疑来揣度萧红的“母性”,也是过度的猜想。

叶君:萧红如何对待自己的孩子,一直是读者解不开的疑团。我也觉得萧红把孩子送人实在是迫不得已的。萧红临终前,一直牵挂在哈尔滨送人的孩子,希望友人回哈尔滨后,帮助寻找这个孩子。所以,这个问题,是大可商榷的。

章海宁:我还是认为,我们不能过度解读萧红的“母性”,不能将女作家心灵深处最痛楚的创伤作为伤害女作家的理由。

萧红故居“康疆逢吉”匾额非马占山所赠?

记者:叶老师近日在网络上披露,萧红故居的“康疆逢吉”匾额非马占山所赠,到底是怎么回事?

叶君:萧红故居大门内侧有一块匾,上写“康疆逢吉”四个字,其介绍文字说,这块匾额是当时黑龙江省剿匪总司令马占山为萧红祖父张维祯祝寿亲笔题写的。如果研究一下《东昌张氏宗谱书》就会发现,这个说法很荒谬。经过考证,现在可以准确地判定,这块匾额并非马占山所赠。《东昌张氏宗谱书》载,民国十六年(1927)五月二十,张家为张维祯举办八旬(虚岁)寿诞,呼兰县长路克遵,审判厅长郭席珍,率地方各界公赠匾额一块名“康疆逢吉”,并有贺联“耄耋堪钦林下优游乡望重,言行可表家庭和乐子孙贤”。可见,地方官绅景仰之一斑。

记者:关于张维祯八十寿诞,好像目前也有好几种说法,寿诞的具体日期似乎也至今说法不一。

叶君:关于张维祯八十寿诞生日宴会操办时间,对照《东昌张氏宗谱书》,目前所有萧红传记都有误。若以虚岁计,张维祯八旬寿诞应在1928年。所以,如曹革成的《跋涉生死场的女人萧红》载有“祖父当年(1928年——论者注)正好八十大寿。”张维祯八旬寿诞的举办时间,《东昌张氏宗谱书》自然无可置疑。至于何以将寿诞日子定在民国十六年五月十二日,既无关张维祯出生年份,亦无关日期,联系老人病逝前较长时间身体一直处于急遽衰退的客观情势,我以为,这次寿诞很可能带有为病重寿星冲喜的目的。

章海宁:过去没有注意到《东昌张氏宗谱书》上关于萧红祖父八旬寿诞的记载。现在看来,马占山为萧红祖父张维祯祝寿题写“康疆逢吉”匾额的说法是需要进一步研究的。萧红祖父生于道光二十九年(1849年),如果按《东昌张氏宗谱书》记载,其八旬寿诞在1927年的话,他虚岁在79岁。即使是冲喜,民间也没有提前一年过生日的习俗。但可以肯定地说,如果萧红祖父在1927年过八旬寿诞的话,马占山那时还没到呼兰为官,他到呼兰出任黑龙江省剿匪总司令在1928年。

记者:那么,马占山题匾之说最早是从哪里来的呢?

叶君:铁峰《萧红传》中载有:黑龙江省剿匪总司令、东北陆军十二旅中将旅长马占山和上校骑兵团长王廷兰,以及呼兰县知事廖飞鹏等亲赴张宅为祖父祝寿。马占山还赠送一块亲笔题词的“康疆逢吉”大匾,真可谓荣幸之至。呼兰县大小官员与富商,都纷纷到张宅为老太爷送礼祝寿。据说那一天,张家是贵客盈门,高朋满座,热闹非凡。在寿宴上,由王廷兰动议,马占山、廖飞鹏等赞同,大家决定将萧红家住的“英顺胡同”改名为“长寿胡同”。

铁峰的这段言之凿凿的叙述,不知所据为何。不久,他又将之录入由其撰写的《萧红生平事迹考》中。内容大同小异,只不过廖飞鹏由呼兰县知事,改为了呼兰县长;而胡同更名动议者,由王廷兰改为了马占山。

章海宁:我们也不能忽视一个问题,《东昌张氏宗谱书》成书于1935年,当时呼兰正处于日伪统治时期,而马占山、王廷兰都是抗日分子。《东昌张氏宗谱书》会不会为避提马占山、王廷兰而故意将萧红祖父的生日提前一年呢。因为,萧红的名字(张廼莹)在《东昌张氏宗谱书》书中也是不提的,过去,我们一直将此解读为萧红的父亲将她开除了族藉,但张氏家族的后人却说,因为萧红当时写了反满抗日的作品,张家受到了牵连,所以家谱故意略去萧红。当然,这还是猜测,研究者还应该就此做进一步的研究。

叶君:几十年来,萧红传记研究,一些说法辗转因袭,以讹传讹者甚多。稍作查究,铁峰说法就有很多出入,但由于他较早从事萧红传记研究,此说对后来的萧红传记作者影响极大。而这一说法,也更决定了另一更大谬误的生成,那就是萧红与王廷兰次子的婚约。随着汪恩甲的身份越来越清晰,所谓萧红与王廷兰次子婚约之事也不攻自破。

萧红故居大门内侧“康疆逢吉”匾额

记者:萧红在同学心目中印象是怎样的?

章海宁:根据萧红中学同学的回忆,萧红在同学心中的评价大致分为两种,她与陌生人在一起时,较为沉默寡言;相处久了,同学会了解,萧红是个倔强有个性的女孩。

记者:许多关于萧红的资料上对萧红离开哈尔滨去北平的原因,都说是为了逃婚,真实的情况真的是这样吗?还是另有其他原因?

章海宁:关于萧红“逃婚”的说法,我觉得这样理解过于简单了。萧红去北平读书,更多的是为了追求理想。萧红当年接受苏联塔斯社重庆分社记者罗果夫采访时提到她中学时期的梦想,就是读完中学后去法国留学,学习绘画。如果她接受家庭的结婚安排,她的留学学习绘画的梦就破灭了。在结婚和求学二者选其一时,她选择求学,而求学就必然要抗婚。很多读者一直不明白,既然萧红选择逃婚,怎么后来又与汪恩甲走到了一起了呢?如果明白这一点,答案自然就知晓了。

记者:那么,萧红的激进思想到底是怎么来的?是受谁的启发?

章海宁:萧红激进的思想,主要受“五四”新文化思潮的影响。萧红中学时期,受到进步老师的影响,开始大量阅读中外文学作品。当时鲁迅、郁达夫、茅盾、冰心等人的作品都有广泛的涉猎。她的美术老师高仰山回忆,萧红读过屠格涅夫、莎士比亚、歌德等很多外国作家作品。萧红在自己的小说中还透露,她读过美国作家辛克莱的《屠场》、《石炭王》等作品。辛克莱是美国著名的左翼作家,萧红将她阅读《屠场》的经历写进小说里,可见辛克莱对她的影响之深。

叶君:当然,萧红的“逃婚”还有她内心对婚姻的恐惧。萧红的一位小学同学,婚后不如意,抑郁而死。这件事在萧红的心里留下了一个阴影,所以萧红认为,如果这样出嫁的话,很可能会重走她这位同学的老路。因此,萧红跑去北平,并不单纯是为了逃婚,更多的为了求学,为了自己的理想。