黑龙江日报7月17日讯 黑龙江,一个美丽的地方,每天最早把太阳迎进祖国。龙江的美,美在自然山水,美在冰魂雪韵,更美在龙江人为保障国家粮食安全的戮力拼搏,美在现代化大农业的壮美画卷。

近几年来,黑龙江走出了一条以“四大”为主要特征、以“八化”为重要标志的符合龙江实际的现代化大农业发展之路。

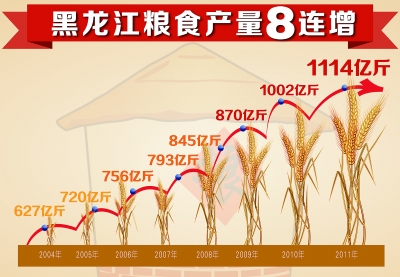

粮食生产实现“八连增”,“总产量、商品量实现全国双第一”,对“龙江的优势是什么,龙江的潜力在哪里,龙江的路子怎么走?”龙江的实践给出了样本;对“农业能不能发达,农村能不能繁荣,农民能不能富裕?”的历史命题,龙江的发展正在做出回答。

作为国家重要的粮食产区和商品粮基地,新中国成立以来我省累计为国家提供了占全国七分之一的商品粮;近四年,我省累计增产粮食1061.9亿斤,占同期全国粮食增量的31.1%——龙江为保障国家粮食安全不懈努力着

得天独厚

现代化大农业

在黑土地上破茧

黑土地,一片富饶的土壤,令人艳羡的世界三大寒带黑土带之一。

——这里环境优良,天蓝水碧、土净田洁,山林、草原、江河、湖泊、湿地等各类优良生态资源类型齐全,出产的农产品安全营养、品质突出;

——这里地域辽阔,大平原一望无际,大良田片片相连,2亿多亩的耕地总面积,占全国的1/9强,13亩左右的农业人口人均耕地面积,是全国平均水平的近10倍;

——这里河流众多,有四大水系三大湖泊,1918条流域面积在50平方公里以上的中小河流,是全国北方地区水资源最富集的省份,发展农业生产条件优越;

——这里气候适宜,虽地处高寒高纬度,但农作物生长关键时段和产量形成的重要时期,光、热、水同季,是全国粮食生产成本最低、投入边际效益最高和粮食增产潜力最大省份。

党中央、国务院对黑龙江省粮食生产和现代农业发展始终高度重视,寄予厚望。

2009年6月,胡锦涛总书记视察黑龙江时,作出了“粮食安全始终是治国安邦的头等大事,希望黑龙江的同志继续抓好粮食生产,积极发展现代化大农业,真正使这片肥沃的黑土地成为国家可靠的大粮仓”的重要指示。温家宝总理在全国人代会上嘱托黑龙江代表团:“全国大粮仓,拜托黑龙江”。李长春、习近平、李克强等中央领导,先后到黑龙江视察,对黑龙江发展现代农业提出明确要求。回良玉副总理多次到黑龙江考察指导,并作出重要指示。

中央领导的嘱托和期望,为黑龙江省发展现代化大农业指明了方向。

省委省政府基于对省情的深入分析和现代农业发展走势的科学研判,做出了加快发展现代化大农业的重大决策部署,明确提出深入实施大水利、大农机、大科技、大合作“四大”发展战略,加快水利化、科技化、农机化、合作化、产业化、市场化、城镇化、生态化“八化”建设的工作要求,在全省掀起现代化大农业建设热潮。

将强农富民列为一号工程——近年来,全省上下无不强烈地感受到省委省政府对粮食生产的高度重视;每一个龙江农民都切身体会到中央和省对惠农强农的政策支持和发展农业的强力推进

举全省之力

发展现代化大农业

尽管农业资源丰富,但农业基础还不够牢固;尽管水资源丰富,但农业生产依然难以摆脱“十年九旱”的困境;尽管耕地资源突出,但中低产田比重仍然很大——审视省情实际,黑龙江人攻坚克难,开始了现代化大农业的探索实践之路。

针对农业基础设施建设欠账多、抗灾能力差的实际,全省抢抓中央加大“三农”投入机遇,整合资金,引导农民和社会工商资本投入,把中长期贷款引入农业基础建设领域,竭尽全力加大资金投入力度。全省先后编制实施了千亿斤粮食产能工程、松嫩和三江两大平原农业综合开发试验区建设、现代化大农业发展等重大规划,深入实施了大水利、大农机、大科技、大合作“四大”发展战略。

全省各级政府都将发展现代化大农业摆到三农工作首位和统领经济发展全局的战略位置来抓,在力量投放、工作安排和资源配置等方面实施重点倾斜。每年备春耕时期,省委常委会、省政府常务会议都专题研究农业生产工作,主要领导和分管领导经常深入一线,调研指导农业生产;对重点任务,组成专门班子,实施专题推进——

从工程性缺水的实际出发,大兴现代农业水利工程,提高水资源利用率;立足“大平原一望无际,大良田片片相连”的鲜明特色,加快推进农业生产全程机械化;紧扣高产高效主题,把水稻大棚育秧作为水稻生产的一项重大技术革命,大力推广智能化浸种、催芽、育秧等新技术;发挥垦区先进农业生产力优势,遵循政府引导、市场运作、优势互补、互利共赢的原则,创新农村体制机制,深入开展全社会、深层次、多方面的农业生产大合作,优化资源配置,进一步挖掘和释放农业生产力的潜能。

一场深刻的变革搅热了广袤的黑土地。

一个个旨在提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率的创举,在黑土地上诞生:在全国率先建立实施大机械深松整地制度,由省市县财政共同对深松地块实施补贴;在我国农田水利史上颁布第一部地方性法规——《黑龙江省农田水利条例》;建立水稻大棚育苗制度,设立专项资金,实行分类补贴;建立科学合理的轮作制度,在旱田区全面推行深松整地“三三”轮耕制。

地上大马力机车精准耕耘,空中航化作业“防病健身”——广泛采用自动化、信息化和机电一体化现代农业机械和农业技术,不仅让农业大省的春种秋收实现了“只见农机忙不见人耕种”的理想,还将卫星定位、自动导航、精密播种、变量施肥等新名词带进广大乡村田野

“四大”“八化”

谱写现代农业华章

从2008年到2010年,仅用3年时间,全省粮食总产由845亿斤一跃跨上千亿斤(1002.6亿斤)台阶;2011年,更是达到1114.1亿斤。黑土地何以有这样大的增产实力?探寻近年来我省粮食生产的增产轨迹,“四大”“八化”功不可没。

——“大水利”稳住农业生产的根本“命脉”。2008年以来,借助国家和省一轮又一轮政策东风,我省水利事业进入跨越式发展新时期。全省累计投资458亿元,通过构筑防洪抗旱防灾减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、现代农田水利体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的管理体系等五大体系,建设重点工程482项,新增有效灌溉面积1987万亩,使农业大省实现了从传统水利到现代水利的蜕变。

——“大农机”铸牢现代农业的装备基础。这是2008年以来我省农业机械化交出的一份成绩单:全省农村农机装备总投资164亿元,是建国到2007年58年总和还多;目前农村农机总动力达到3400.7万千瓦,比2007年增长47.2%;新组建投资千万元以上大型农机专业合作社达到558个,新装备180马力以上拖拉机3606台,农机保有量、田间综合机械化程度始终位居全国之首。

——“大科技”开掘粮食增产内在潜力。率先实施农业科技创新工程,首创“四位一体”模式的科技合作共建活动,近年来我省通过体制机制创新,力促农业科技挺进经济建设主战场;加快技术组装和配套集成,建立起适合不同地区、不同积温带的五大粮食作物十大高产栽培技术体系;累计投入7.68亿元,建设了1341个各级各类农业科技示范园区,带动粮食大面积增产增效。全省农业科技进步贡献率、农业科技成果转化率和田间综合机械化程度,均远远高于全国平均水平。

——“大合作”促进农业经营方式新转变。从“单打独斗”到“抱团前行”,以农民合作、农企合作、院县合作、垦地合作、场县合作为主要内容的合作共建,激发出黑土地无限的创造力。在7700个农民专业合作社的发展带动下,我省土地规模经营面积已发展到5000多万亩,占耕地面积的四分之一;垦区105个农场为农村代耕、代播、代收总面积达4052万亩,覆盖66个县(市、区)。

“大水利、大农机、大科技、大合作”,有力地挖掘了黑土地粮食增产潜力。一幅现代化大农业的图景,已经清晰地铺陈在黑龙江广袤的黑土地上。

与此同时,推进农业产业化、市场化,加快农村城镇化、生态化的步伐也紧锣密鼓。

围绕粮食、马铃薯、乳品、生猪、肉牛、蔬菜、山特产品等七大产业,全省着力抓大企业、上大项目、建大园区,努力把“大农业”打造成“大产业”。2011年,全省新建续建投资亿元以上项目191个,形成了以省级绿色食品产业园区为龙头,以专业园区为基础的“2+10”绿色食品产业发展格局。

从“用”农机到“造”农机,省委省政府高瞻远瞩,将新型农机装备制造业纳入全省“十大产业”重点推进。全省先后建设了六大农机产业园区,开工建设重点 2011年12月12日,省政府新闻发布会宣布:经国家统计局核定,2011年我省粮食总产量为1114.1亿斤,再创历史新高,成为全国第一个粮食总产和商品量双第一省份项目19个。

任重道远

力托中华大粮仓

大农机、大水利、大科技、大合作,“四大”战略的深入实施,有力提高了全省机械化、水利化、科技化、合作化、产业化、市场化、城镇化和生态化建设水平,现代化大农业建设初见成效,农业连年丰收,农民增收明显,农村面貌在日益改变。

2011年12月26日,在全国粮食生产表彰奖励大会上,我省以22个粮食生产先进单位、7名粮食生产先进工作者、21名粮食生产突出贡献科技人员和30名种粮售粮大户的成绩荣获殊荣。

近四年,全省农民人均纯收入始终保持两位数增长,在2008年超过全国平均水平,去年首次突破7000元大关,达到7590.7元,进入全国前10位。全省农民人均纯收入已由过去的“低于全国平均、增幅低于城镇”,达到现在的“高于全国平均水平、增幅高于城镇”。

新农村建设高歌猛进,硕果累累。四年来,全省共有2350个村达到了新农村建设标准,占村总数的26%,其中达到基本标准的三星村2100个,标准较高的四星村200个,高标准的五星村50个。

成绩属于过去。

“力争到2015年粮食综合生产能力达到1500亿斤以上,农民人均收入超过1万元。”——站在新的历史起点上,规划新蓝图,踏上新征程。