东北网6月16日讯 1963年6月22日,哈尔滨铁路局三棵树工务段太平桥养路工区10名线路工分5对只顾在道线上埋头捣固,没觉察到一辆蒸汽机车向他们驶来……惨案瞬间发生了,直接导致8死1残。人们将这起惨案称之为“8个半”惨案。

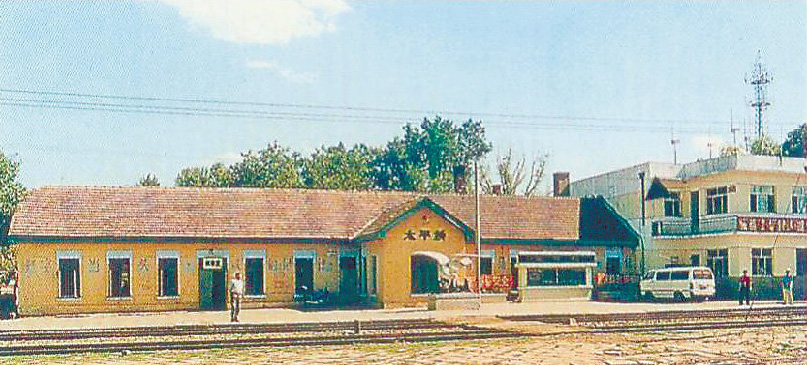

发生“8个半”惨案的太平桥车站。

当时,不允许媒体报道这起震惊全国的惨案,惨案在坊间流传一段时间后,被尘封了半个世纪。

可“8个半”是铁路职工永远挥之不去的噩梦。本周,记者经多方走访,还原了发生惨案的来龙去脉。究竟是怎么一回事呢?

惨祸将至端午节前的周末静悄悄

【谁也不知道,地狱中的狞笑,已经混进隆隆的车轮声,越来越近、越来越近地逼近三棵树工务段线路工。】

1963年6月22日,星期六。

早8时,哈尔滨铁路局三棵树工务段(现已并入哈尔滨工务段)太平桥养路工区线路工李成伦等14人和往常一样,用单轨车推着工具出去干活。

哈尔滨环城线上的太平桥站虽然不大,昼夜过车却不少,所以,线路维修的工作量非常大。前一天,班长颜兆仁领着大家,将滨江下行线进行了维修,一口气干到道口东侧。可这天早上,颜兆仁捎信给工长华永山说,昨晚跟孩子生气,踢孩子时把脚脖子崴了,今早得去医院看病。华永山想自己领人干活,段里却通知他在工区等着,说上级工会的人要找他谈话。没办法,华永山就让李成伦领班干活。李成伦是老职工,以前也领过活。临行前,华永山特意叮咛大家要注意躲车,别出事。

这天是农历五月初二,距端午节还有3天,偏巧段里又在这天发工资,所以,尽管天色灰蒙蒙的,大家心情都不错。人们一边走一边说颜兆仁真不走运,要过节了还把脚崴了,弄得吃饺子都不香。有人还哼起当时很流行的歌曲:我们走在大路上,意气风发斗志昂扬………

熟料,地狱中的狞笑,已经混进隆隆的车轮声,越来越近、越来越近地逼近了他们。

8死1残现场惨不忍睹

【8人被撞轧得不成样子,线路里里外外都是人肉,哩哩啦啦散落了五十多米。断腿伤头、昏死过去的张学金,拣回“半条命”。】

惨祸大约发生在11时20分。

从太平桥驶向三棵树(现改为哈东站)的一辆蒸汽机车,轰隆隆驶过作业地段时,将埋头捣固(即用大头镐往枕木下打石渣以使线路稳定)的线路工们碾撞得七零八碎,8人当场死亡,1人断腿伤头,昏死过去。只有1人跳出线路,这人就是线路工李锦富。

当时,10名线路工分5对捣固(捣固必须两人一组对着打镐),李锦富和张勤打右股最后一盘镐。他脸朝后,而车正是从后面来的。他在机车撞过来的一瞬间发现机车并跳了出来,而背对机车的张勤还没缓过神儿来,就被近200吨的蒸汽机车碾进了另一个世界。

遇难职工除张勤外,还有高玉庆、张昆、隋玉林、郝洪山、姜汝学、王铁英和于海波。其中高玉庆年岁最大,再过5个月就该退休了。张昆最年轻,23岁,没成家。他本来在线路外回填石碴,不该遭此横祸。为了回家送工资,这个年轻人歇气儿时跑到段科室,请领导批了一张到绥化的车票。跑回现场时,和高玉庆同打右股第二盘镐的线路工要喝水,张昆就替下他。谁知,这一替,竟然是阴阳两重天。

断腿伤头、昏死过去的是线路工张学金,当时22岁。他打第一盘镐,离机车最远,跳出后还是被机车刮了一下。医院将他的左腿从根部截断。他昏迷6天苏醒过来。人们说他拣回“半条命”。

侥幸没有遭难的还有在远处看道(即察看线路轨距水平等状态)的代班长李成伦、不参加捣固的压机手(掌握起道工具)马连山,以及在线路外回填石渣的王玉清。

现场惨不忍睹。人被撞轧得不成样子,线路里里外外都是人肉,哩哩啦啦散落了五十多米。

就在从四面八方跑来的人把出事地点团团围住的时候,忽然天公电闪雷鸣,狂风大作,瓢泼大雨倾泄了十来分钟。原来,天也知人意,同悲又同泣。

“8个半”生灵挥之不去的噩梦

【三棵树工务段的职工和家属都把这场8死1残的惨案称之为“8个半”惨案,日子久了,就简称为“8个半”。】

得知消息后,失去亲人的家属,发疯一样闯入现场。封锁现场的公安干警试图拦住他们,有的竟连遭几个耳光。现场哭声一片。

赶到现场的哈尔滨铁路局当时的局长黎波涛决定,把尸体拉到三棵树铁路医院,在那里整容入殓。悲痛欲绝的家属们又跟到医院。撕心裂肺的哭声传出很远,仿佛整个城市都在流泪。

三棵树工务段能来的人都来了,铁路地区内其他单位也派来一些干部,几个人包一家,负责安抚遇难家属,避免发生意外。

第三天,于海波的妻子第一个同意安葬丈夫,另外7名遇难职工的家属也陆续同意安葬亲人。那时,我市还实行土葬。三棵树工务段院内早就摆了一排红木棺材。出殡那天正是端午节,就要告别儿子的老母老父,吻别丈夫的妻子,永别父亲的儿女,或趴在棺材上,或倒在地上,哭得悲天怆地、死去活来。他们身后和身旁,是不懂事、甚至还不会走路,哭得满脸鼻涕、满身泥土的孩子。三棵树工务段安排所有科室干部和附近各工区抽来的职工抱小孩,劝大人,抬棺木,可这些人忍不住悲伤,也跟着哭。每拉走一口棺材,汽车就将一部分哭声带向远处……。下午,最后一口棺材拉走了,而此时,最先送走亲人的家属,已经返回段里,哭声直到深夜也没停止。

后来,三棵树工务段的职工和家属把这场8死1残的惨案称之为“8个半”惨案,日子久了,就简称为“8个半”。“8个半”不但在三棵树工务段常被提起,而且成为职工家属永远挥之不去的噩梦。

当年“调查报告”老铁路职工不认可

【一些老职工都说,当时大家没执行“邻线来车必须下道”的规定,只顾埋头干活了。】

十多个人在线路上作业,除去捣固的10人,还有4人干线路外的灵活,怎么就都没发现有车开来?哪里疏忽了?

从惨案发生40周年的2003年起,记者带着这些疑问走访“8个半”惨案的幸存者和三棵树工务段的一些老职工,他们都说当时工人没执行“邻线来车必须下道”的规定,只顾埋头干活了,所以没察觉到有车开来。

在惨案发生现场,笔者看到,那里并排铺着两条半径为400米的曲线。当年的幸存者回忆说,那天他们在外曲线干活,内曲线通过的一列货车,把整个外曲线挡住,开来的机车看不到现场作业人员,现场作业人员,包括没参加捣固的4个人,也看不到机车,所以发生了惨祸。这等于承认了邻线来车没下道。

可是,笔者后来在一名死亡职工档案里意外看到的当年段长、副段长、技术主任、人事主任等8人签署的事故调查报告,却说内曲线开来货车时,作业在外曲线的线路工下道躲车了。只是货车尾部刚过,大家没确认本线是否有车来,就匆忙上道作业了,而此时,机车距大家只有60米左右,下“非常”闸也来不及了。

两种说法,哪一个可信?许多老职工认为,调查报告的说法不可信。既然线路工重新上道时,机车距离他们只有60米,可以说一瞬间就开过来了,10名线路工怎么可能都找到自己的位置(捣固作业每个人都有固定的位置),并排好捣固“队形”?调查报告这样写,人们认为不能排除怕担责之嫌。因为,这毕竟是一起全国铁路为之震惊的“特别重大人身伤亡事故”。

惨祸过后

家家惨淡生活

【遇难者各个都是家庭“顶梁柱”。“顶梁柱”一倒,家庭不再像家庭。郝洪山14岁的次子假装18岁找活干,扛麻袋压得直吐血。】

遇难的8名养路工,有7名靠自己工资养活着一大家子人,是各个家庭的“顶梁柱”。“顶梁柱”一倒,家庭不再像家庭,日子不再像日子,无论婴儿还是老人,日子都过得凄凄惨惨。

郝洪山死后留下6个子女,由于三名超过18岁,不能发给工伤抚恤金,全家每月领到的抚恤金,扣除1元多的房费后,只剩25.08元。没办法,14岁的次子郝连峰假装18岁找活干,扛麻袋压得直吐血。于海波留下的三个孩子,在母亲改嫁后,稍大一点的姐姐带着两个弟弟,凭每月20多元抚恤金过活。另一名线路工除留下6个子女外,还留下年迈的父母。由于全家没了进项,妻子匆匆改嫁,可是,继父对孩子不好,她又草草离婚,靠工务段“救济”,艰难度日……

三棵树工务段将“8个半”留下的家庭,分给市区内的各个领工区,以便“分别照顾”。各个领工区都竭尽所能,帮助这些不幸的人。1976年,7个孩子“接”上“班”,成了三棵树工务段职工后,他们的日子才开始好转。

讲到“8个半”惨祸对家庭的影响,还应提到火车司机“姜大车”。他出事后被南岗区人民法院以渎职罪判处有期徒刑2年,每月99元工资没有了,靠妻子每月38元的收入,一家人生活尚可维持,但他精神创伤太大了,以至于记者调查此事辗转打听到他时,他既不愿与记者见面,也不愿回忆那段噩梦般的往事。

【记者后记】

必须说的话

半个世纪过去了,如今“接”了“班”的“8个半”的后代,不但都已结婚成家,有了后代,而且都已过上退休生活,享受着无忧无虑的老年生活。

退休前,铁路的一项变革,使他们百感交集。这就是,实行了100多年的“利用列车间隔时间”的线路维修作业方式被取消了,铁路开始实行“天窗修”了。所谓“天窗修”,就是线路工维修哪条线路、哪个区段,事先报计划,由运输部门预先调整运行图,调整车流,使维修区段在维修时间内不走车,犹如开了一个运输“天窗”,让线路工在里面安全作业、放心作业。这从根本上颠覆了铁路“运输至上”的管理理念,将“以人为本”融入线路维修领域,从根本上,避免了“8个半”那样的惨案再度发生。