东北网10月12日讯 选才用才、择才识才、爱才留才。近年来,市委深入学习贯彻习近平总书记关于人才工作的重要指示精神,围绕构建龙江东部“近者悦远者来”良好人才生态的目标,全力推进思想大解放、观念大松绑、行动大跨越,着力打造人才洼地,全力建设创新高地,进而不断激发全市创业干事精气神,为转型高质量发展提供人才支撑。

转变观念,树立人才工作新思维。坚持以解放思想、深化改革为牵动,大力破除制约人才发展的体制机制障碍,为人才“松绑”。2018年,我市在全省率先制定出台了《双鸭山市柔性引进人才实施办法》,立足“不求所有、但求所用”理念,打破户籍、身份限制,让小城市也可成为人才发展“大舞台”。2019、2020两年来,摒弃过去招到本科毕业生就满足,高层次人才引不来、留不住的恐惧心理,紧盯硕士、博士等高层次人才,启动了高层次人才招录计划。设立了科技和人才发展专项资金,在启动基金、贷款担保、税收返还等方面,给予企业和人才扶持奖励政策,建立了更加开放、灵活、自由的人才引进和使用机制,为有效破解高层次人才引进难题创造了条件。全市共柔性引进专家人才98名,特别是针对石墨产业发展需求,一次性聘请清华、北京、南洋理工等海内外著名高校专家13名,组建了石墨产业发展专家顾问团队,为全市战略新兴产业高质量发展提供了有力人才支撑;连续两年招引全日制硕士研究生240人,一大批优秀人才正在疫情防控、乡村振兴、产业项目建设等急难险重任务中发挥重要作用。疫情期间,医疗领域的引进人才积极投身疫情防控一线为我市核酸检测工作提供坚强支撑,筑起了一道抗击疫情的钢铁防线;在春耕生产的重要时节,农业农村领域的引进人才深入田间地头,面对面传技术、送服务,全力护航春耕生产。

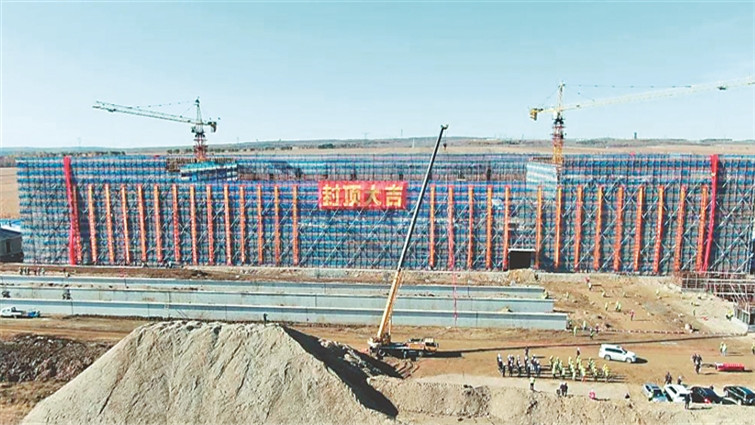

完善载体,搭建人才培养新平台。对标我市转型高质量发展需求,加大科技创新人才引进力度,重点引进煤炭综合利用、新能源发展、生态农业、生态旅游等方面人才,聚集创新驱动发展新动能。紧盯高校人才、智力密集优势,不断深化与高校、科研院所的全面合作,坚持智力引进与人才培养并重,积极谋划搭建市校合作平台。先后与哈尔滨工业大学、东北农业大学、东北林业大学等9所高校签订市校战略合作框架协议,建立各类产业科技创新联盟22家,为引入优秀科研成果拓宽了渠道。创新构建“4+X”研究生社会实践模式,与浙江大学、复旦大学、深圳大学等5所高校签订共建研究生社会实践基地协议,每年吸引30余名高校研究生,参与全市重点课题研究、重大科研项目攻关,助力地方经济社会发展。按照省委组织部提出建设“十大基地”要求,率先启动科技人才基地建设,制定了《全市科技人才基地建设指导意见》《关于贯彻落实“十大基地”建设的通知》。在暑期社会实践活动中,浙江大学、深圳大学、哈尔滨师范大学的28名硕士、博士研究生在我市开展为期一个月的“我助脱贫·绣我青春”主题社会实践活动,围绕党建、环保、旅游、电商、石墨产业发展撰写的调研报告,为市委科学决策提供了有效参考。2021年,又与黑龙江工程学院签署了市校合作战略协议及共建“十大基地”子协议,建龙钢铁高校科技成果转化基地针对钒钛产业共性技术研发等方面与东北大学、中南大学达成合作意向。

优化环境,营造人才集聚新生态。坚持以感情留人、换位思考为基础,在细节上优化软环境,在保障上提供硬支撑,通过提供全方位精细化、精准化服务,真正实现用心待人、用情留人。建立市领导定期联系沟通机制,开设专家人才服务热线。集中优质资源帮助解决实际问题,为高层次人才发放安家补贴,安置人才家属、组织外埠培训、开展联谊活动,让人才在双安心、安身、安业。为帮助人才进一步开阔眼界、提升素质能力,精选40名优秀人才赴浙江大学参加培训,出台了《双鸭山市拔尖人才选拔管理办法》,评选出全市拔尖人才67名,拔尖人才提名奖22名,通过双鸭山日报、双鸭山广播电视台和红帆引航公众号等平台“三板块联动”,连续一年集中报道拔尖人才先进事迹,充分调动和激发了全市各类人才积极性、主动性和创造性。分两期建设了270套设施齐全、功能完善的人才公寓,引进人才报到当日即可拎包入住。目前,已有170余名引进人才入住公寓,发放安家补贴279万元,并对符合条件的人才配偶给予对口安置。