东北网8月2日讯 (记者 姜辉)在第二十九届哈洽会上,哈尔滨红光锅炉集团有限公司生产的一款节能环保燃油/气锅炉引起了中外客商的关注,但是很多人都想不到,就是这样一家目前位列东北地区最大、全国工业锅炉行业排名前十、全国风电塔架制造前三强的明星企业竟是在牛棚上崛起的村办企业。

7月25日中午,艳阳高悬、燥热难耐,75岁的于铭生像往常一样熟练地走在燃气锅炉生产车间的廊道里,四处飞溅的火星子、隆隆作响的机器声,勾起了他对往昔填土造厂、打草喂牛的回忆。

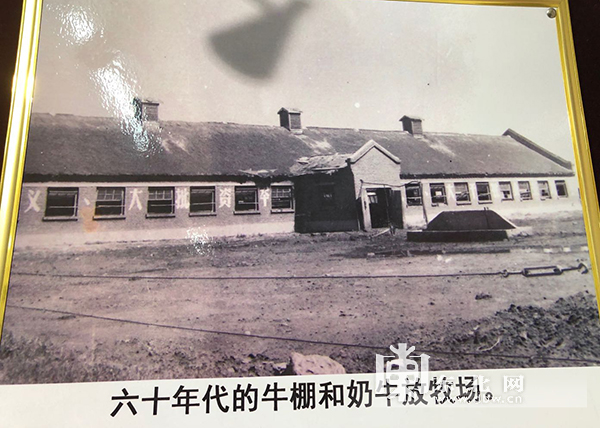

于铭生是哈市道外区团结镇红光村村民,同时也是哈尔滨红光锅炉集团有限公司的退休返聘职工。已工作58年的于铭生亲身经历了红光锅炉从全哈市锅炉行业最小、最差的老疙瘩变身全年销售额超6亿明星企业的全过程。“1958年,红光村4个合作社组建了团结公社红光畜牧场,1961年我就过来喂猪,那时这个生产车间还是一个牛棚,地上都是烂泥,从前院走到后院,穿靴子都拔不出来”。于铭生告诉记者,当时为了增加养殖面积,村民们一锹一筐地用垃圾填烂泥和池塘,连续填了数十年,“现在8万多平方米的生产车间就是那时候填出来的”。

“我们红光能走到今天,最离不开的就是徐书记,他是我们的带头人”。于铭生口中的徐书记就是现在红光村党支部书记、哈尔滨红光锅炉集团董事长徐在山。

已经74岁的徐在山精神矍铄,说起红光的发展,依然斗志昂扬。“16岁那年,我到红光畜牧场当知青,先是喂鸡,后来当了副场长、厂长。1978年改革开放后,我在电视上看南方的大邱庄、华西村通过改革都挣到了钱,就去学习,回来和大伙办了村办企业,给周边一些锅炉厂给做配套,别人不愿做的我们做,只要挣钱就干”。

1984年,徐在山带领村民开始生产2蒸吨以下小锅炉,赚到了第一桶金。他打破大锅饭、实行按劳取酬,企业连续5年生产率增长50%以上。“记得1984年,我的月工资是72,当时两个女电焊工140,干得多就挣的多”。

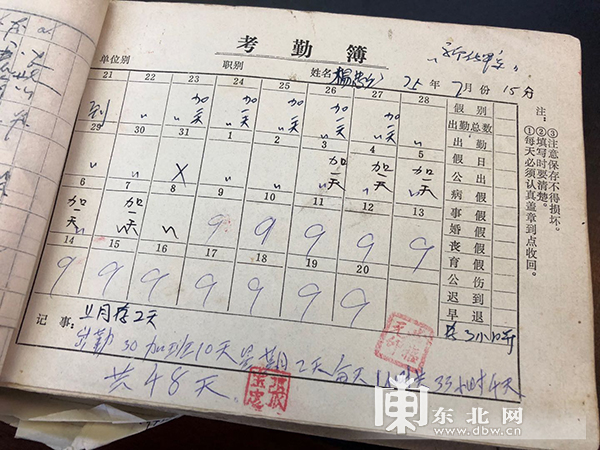

58年的时间里,徐在山一直是红光锅炉的当家人,当村党支部书记也有51年,清清正正管理、明明白白经营一直是他行事的准则。从1956年合作化,到现在62年的集体账目足足有数百本,红光锅炉集团的一切开支,职工的考勤、工资都如实记录在册,一页不少,职工可以随时查询。

如今的红光锅炉集团厂区已经由当初的牛棚发展到84万平方米,总面积2600平方米的红光农民文化宫主体工程已落成,正进行内装修,位于江边面积达8万平方米的红光新村正在兴建。

人口798人的红光村,人年均收入6万元,退休村民不仅每月享有2000多元的国家社保、医保,而且企业每月额外补助文体娱乐费1000元,年节都要分发福利,年末还有股份分红,做到了少有所学、老有所养、住有所居、病有所医,已经步入了小康生活。