黑龙江日报2月8日讯 以百姓立场品读民生。伴着还未消散的年味,循着民生惠民的脉络,本报地方新闻中心驻站记者入矿区、进社区,感受普通百姓的温暖生活。

《井下吃上热乎饭》,大年初十,记者深入井下,和矿工一起品尝班中餐,和着饭菜香,巷道中充满了欢笑声;《回迁楼里的温暖春节》,元旦刚刚搬进回迁新楼的齐齐哈尔市民魏东,只花了6万多元就住上了舒适的新房,圆了多年的楼房梦;《今天动迁明天搬新家》,鹤岗棚改户翟德平动迁之后无力租房,政府特事特办,不用等原地新建住宅竣工,在其他已竣工小区调整出一套两居室,及时将翟家安置;《握稳校车方向盘》,大庆市龙凤区用责任和坚守为校车系紧“安全带”,学生安全,家长放心;《矿工的幸福生活》,龙煤集团新安煤矿开拓区5502段班的矿工们,生活条件好了,腰包鼓了,干起工作浑身都有使不完的力气;《“120”——架起绿色生命线》,七台河“120”急救中心的医护人员,冲在抢救生命的最前沿,在生死攸关的紧急关头,与时间赛跑,和死神较量,架起了一道道绿色生命线。

开心工作、快乐生活……早春的龙江萦绕幸福的感动;屋暖、心暖……百姓沐浴民生的温暖阳光。

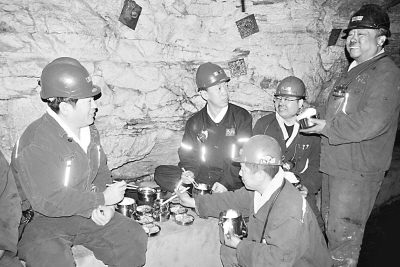

记者孙伟民(左一)在井下和矿工们共进班中餐。梁永成摄

火红的灯笼挂起来,感染着记者姚建平(右一)和现场的每一个人。李贺摄

记者李飞(左一)在大庆市龙凤区校车承运公司采访。汪浩洋摄

记者谢平(左一)在翟德平家采访。刘代光摄

说到幸福生活,矿工兄弟们露出了灿烂的笑容。吴晶摄

记者文天心(右二)在120急救车上采访。孙鹏飞摄

龙腾虎跃涌春潮——民生篇

2月1日,大年初十。龙煤集团鸡西分公司城山矿。记者在矿党委书记隋思进的陪同下走进东三采区一采煤工作面。

入井前,一位工作人员给记者做了简单的安全培训:“不能带手机、火机等物品,不能穿尼龙面料衣服。安全帽不能摘,注意头上脚下。”

先乘坐电梯,下到垂直600米的深度,又乘坐半个小时的人车,到达井下400米,再换乘人车。走了大约10分钟,记者以为到了。“还要走1000米的坡路,就到了。”隋思进对井下的情况很熟悉。

到达东三采区一采煤工作面,记者已是大汗淋漓。十多个工人正在紧张地忙碌着,这是601掘进队在打切眼。队长罗衍新告诉记者,采煤是个很复杂的过程,要先掘后采,掘进就是为采煤打开战场的。从大年初六就开始上班了,5天时间已向前推进40米。

听说记者到井下来采访,工人们很有礼貌地打招呼。一位矿工说:“这两年可别小看我们矿工,下井一个月挣个七八千是平常事,买车住楼的越来越多,我们矿还建了地下停车场呢。”

聊着聊着到了开餐时间。入井前,他们特意为记者也准备了班中餐,据说这是城山矿的特色。5年前,矿里为了让矿工吃上可口饭菜,投入120万元在全省煤炭行业中率先建起了员工营养超市,和大学校园里的学生食堂差不多,引入竞争机制,20多家业主经营,刷卡消费。矿上每月给职工卡里打200元费用。每天有近2000名员工刷卡就餐。

由于掘进是动态作业,没有固定的进餐点。就餐地点临时选在一条干净、整洁的巷道内。大伙围坐一圈,盒饭摆了一地。主食有馒头、饼,菜有豆角烧土豆、炒茄丝、香肠、咸鸭蛋……色香味俱全,整条巷道内霎时充满了饭菜香。边吃边唠,和着饭菜香,巷道中充满了欢笑声。“果然不错,饭菜都很香。”记者边吃边夸奖,和大伙一样把笑意写在了脸上。

采区书记禚照民告诉记者,营养超市成立前,有的工人嫌麻烦不带饭,只带面包充饥,很多人犯了胃病。营养超市,解决了后顾之忧,工人们的干劲更足了。

生活上有保障,工资待遇逐步提高。这几年,对于龙煤集团鸡西分公司的职工们来说可谓喜事连连。公司总经理郝福坤说,今年是鸡西分公司开展的第十个“开拓掘进年”。过去9年的开拓掘进会战,总进尺由2002年的13.2万米,提高到2011年的27万米。公司原煤产量连续6年保持每年以百万吨的幅度递增,高歌猛进的开拓掘进是最大的保障。

记者感言

工作安心日子顺

飘香的饭菜,朴实的语言,真诚的问候。记者结束矿井采访,依然感受着一种温暖。

有人说矿工很苦,井下工人更苦。这两年,记者多次到煤矿采访,感觉到煤矿工人的日子越过越好,工作的条件越来越好,工人的精神面貌越来越好。一位矿领导说,前些年我省煤矿不景气,最多时候30多个月不开工资。但我们挺过来了。龙煤集团近年来对职工的关心不是停留在口头上,而是实实在在落实到行动中,无论是干部还是工人,受益者达百万。

龙煤安则龙江安,龙煤稳则龙江稳。此言不为过。

回迁楼里的温暖春节

2月4日,农历正月十三,立春,室外天气持续异常干冷。

踏着年味还未散去的喜气,记者走进齐齐哈尔市龙沙区江安街道新合社区,漂亮雅致的小区,让人难以相信这里就是全市最大的棚户区改造回迁安置小区。

在81号楼7单元103室,元旦刚刚搬进回迁新楼的男主人魏东正在整理货物,为自家已经开业一个月的“新缘超市”补充货品。今年41岁的魏东说话有些腼腆,他告诉记者,原来住在北地号社区36平方米低矮潮湿的平房,全家人一直盼着能住上亮堂堂的楼房,可由于下岗多年,前几年又因车祸右腿髌骨骨折,落下残疾后生活一直过得紧紧巴巴。

“现在好了,赶上了国家的好政策,我们住上了64平方米的回迁新楼房,按照差价总共才补交了6万多元,圆了我们一辈子的梦想。”在一旁收拾屋子的魏东的媳妇刘丽新快人快语,她告诉记者,今年这个春节过得很温暖,再也不用过劈柴倒灰、四面漏风的苦日子了,除夕夜把公公婆婆一起接来过节,全家人做了10个菜,这叫十全十美啊!

陪同采访的新合社区主任金彦芳介绍,社区回迁居民大都是周边工厂的下岗工人,贫困居民多、弱势群体庞大。针对这一情况,社区从群众最关心的切身问题入手,办实事、解难题,设立专人收集用工信息,社区与30多个社会团体和100余家用人单位开展长期合作,定期组织开展家政、月嫂、按摩、篆刻等技能培训,年均安置下岗职工500多人次,使200多户家庭摆脱了贫困。春节前,社区干部带领“学雷锋小分队”对社区贫困户、低保户进行走访慰问,帮助他们买米买面,解决生活实际困难。同时,社区医务人员还专门来到老党员、残疾人家庭进行免费义诊,居民拍手称快。

结束采访前,记者拿出刚刚买来的大红灯笼,与魏东全家人一起挂起来,祝贺即将到来的元宵佳节。

喜气的大红灯笼,映衬着张张幸福的笑脸。

记者感言

寒冬中暖流涌动

齐齐哈尔市在棚改回迁房建设中,打破“小改小造”的习惯思维,实施高起点规划,高层次布局,走出了一条和谐阳光拆迁的棚改回迁房建设之路。

面对困难群体比重较大的棚户区,全市坚持“依法阳光、和谐民主、惠民有情”相统一,做到“执行政策公开、补偿结果公开、确认补偿标准公开、工作人员身份公开、照顾对象确认程序公开、举报和上访渠道公开”六公开,征收拆迁置于阳光之下。

惠民征收,有情拆迁,赢得广大群众的赞许。在回迁现场,闪现着一幕幕为困难户捐款捐物、帮助孤寡老人免费搬家的感人画面,寒冬里涌动着一股股爱的暖流。

握稳校车方向盘

这里是大庆市龙凤区卧龙路,距离大庆市政府20多公里。把记者让进黑E55145宇通牌客车,给上暖风,几分钟时间,大年初九室外零下近20摄氏度的严寒一扫而空。看记者一边搓着冻得不听使唤的双手,一边甩着冻得写不出字的碳素笔,高永峰调侃起来:“我的校车夏天打空调,冬天开暖风,学生可没有遭这罪儿的。”

高永峰是大庆市长远运输有限责任公司的驾驶员,驾龄10多年了。“我们开校车,安全第一。限速80公里的路面,也就开个40公里。更别说争路抢行了。”

大庆市龙凤区下辖1个镇5个街道,百姓居住分散,学生上学离家最远的有40公里路,如果乘坐公交车需要倒三回,每天往返耗时3个多小时,最让家长揪心。2008年,区政府和全市最大的个体客运企业——大庆市长远运输有限责任公司签订协议,以每年每车12.5万元,租赁了该公司11台宇通、金龙客车,每天往返于城区、城乡结合部和村屯,免费接送400多名中小学生上下学。

指着驾驶室里由省公安厅、教育厅监制的校车标识,闻讯赶来的龙凤区教育局副局长孙启河介绍,区政府、教育和公安交警部门、学校都设立了专门的校车安全机构,层层签订交通安全责任书、司机保证书、安全协议书,每辆校车都建立了安全档案、日报台账。学校为每台校车指定一名老师任安全管理员,杜绝行车途中学生打闹等不安全行为。

“校车车况有保障吗?”接过记者的提问,长远公司负责人夏吉友很自信:“每年有区政府130多万元租金作保障,光去年我们就更新了6台校车。保证每台校车每日一查、三日一小检、七日一大检。”说话间,一辆贴着“安全稽查”标识的轿车在校车旁停下,夏吉友随即补充:“这是我们专配的安全稽查,每天随时抽查校车,确保校车安全万无一失。”

虽然没有听到学生家长的心声,但龙凤区教育部门、校车承运企业负责人和驾驶员说得好:“我们也是学生家长,校车安全了,我们也不再心悬了。”

记者感言

家长放心政府托底

校车安全问题存在很多年了。反思校车事故,我们在触目惊心之余,仅仅发出怒吼还不够。只有加大教育投入、让校车真正安全起来,才算找到了治本之策。

采访中,龙凤区教育局有关负责人告诉记者,早在多年之前,龙凤区政府就在寻找根治校车安全难题的突破口,也试图尝试走其他途径,但最终选择,还是政府站到前台,通过租赁专业运输公司车辆,解决了学生上学交通问题。

正是怀有责任感,龙凤区政府才会把校车安全解决到家长放心、政府托底的程度。

今天动迁明天搬新家

2月2日,记者在鹤岗市煤矿城市棚户区改造办公室工作人员的带领下,来到该市民族绿色家园小区居民翟德平家采访。

采访之前,棚改办的同志就告诉记者,之所以选择翟家,就是因为这一家充分体现了鹤岗棚改工作中的人性化原则。翟家由于经济困难,在动迁之后无力租房,棚改办没有按照原计划等原地新建住宅竣工,而是从其它已竣工小区调整出一套两居室,及时将翟家安置。

翟德平今年38岁,是家里唯一的劳动力。走进翟家,记者看到室内的陈设简单而整洁。

虽然房子是“原生态”,但样样设施齐全。翟德平领着记者在各房间参观,卫生洁具、厨房设备、室内门,虽然都是最简单的,但一应俱全。翟德平高兴地对记者说,“我是今天动迁,明天就搬新家。根本不用租房子过渡,政府考虑得太周到了。这房子真的是太好了,搬进来就能住,墙都不用刷。”“如果要装修,最简单的也要三四万,我上哪儿弄这么多的钱啊。”市棚改办杨科长向记者介绍,原来的棚户区居民,很多都像翟家一样,“上楼”后没有足够的钱再装修,所以,凡是新建用于安置棚改居民的楼房,市里规定都要达到进户就能入住的标准。

据介绍, 2011年,全市煤矿棚户区改造项目开工建设住宅121.5万平方米,开工率达101.3%,位居全省前列;住宅建设竣工60万平方米,占计划开工数的50%,超过省要求标准;2011年完成拆迁6034户,完成计划拆迁的120%。

记者感言

人文关怀显民生本色

鹤岗市在棚改过程中,始终贯彻以人为本的人性化原则,如安置的“就近就便”、规划选址的便民利民、配套设施的先行等等。特别是考虑到照顾棚户区居民的实际经济困难,对棚改居民购置新房实行“分段补差”,不超过一定面积基本不需要交钱,即使新增加的面积,其价格也远远低于目前鹤岗商品房的市场价格。正是有了种种人性化的政策和耐心细致的工作,鹤岗市的棚改工作才取得了很大的进展,走在了全省前列。

矿工的幸福生活

“来,尝尝咱们的平安果!”1月31日,初九,记者一进龙煤集团新安煤矿开拓区5502段班前培训室,段队党支部书记王永克就端着一盘水果递到记者面前。

“好,来个平安果!”

“甜!”虽说吃过不少水果,但在煤矿生产一线的班前,吃到这样一颗象征平安的苹果,还真是感觉格外爽口。

装潢一新的班前安全培训室,31寸的液晶电视上正播放着矿里自己制作的安全教育专题片。墙边码放着整整齐齐的箱子,除了各种水果,还有一箱一箱的饮料、鸭子以及各种肉罐头。“这些是矿里给咱们工人送的新春开工慰问品。”王永克的脸上笑成了一朵花。“这两年矿里效益好了,不光是过年,每逢过节,矿里还为一线员工发大米、白面、豆油、鸡蛋呢!”聊起去年的光景,大家兴致都很高。

为了使矿区员工能够体面工作、快乐生活,近年来,新安煤矿党委不断深入开展惠民工程,使矿区环境日新月异。居民楼里的声控灯亮了,人行道路灯也更新改造了,矿区路面平整了,分户供热改造使矿区百姓度过了一个暖融融的冬天,修建健身广场、实施亮化工程、扩大贫困帮扶力度……每一件事情都办到了百姓的心窝里。矿工的生活条件好了,腰包鼓了,干起工作浑身都是使不完的力气。

“去年,我们矿采掘工人年均工资达到了5.9万元,比2010年增加了9500元呢!段队里好几个工人都买了新房,把父母从农村老家接过来享福!”说到生活条件的改善,值班段长李在文非常激动,去年他刚在矿区附近的农场为父母购置了一套80平方米的楼房。

李在文告诉记者,今年是掘进会战年,矿里已经下达了掘进任务,作为质量标准化明星段队,他们要在新的一年里创出更喜人的佳绩。

记者感言

关注“平常事”

新春走基层,感受的是变化。龙煤新安煤矿的工人们每天经历的“平常事”,正是企业实施惠民工程的重要体现,它蕴藏着企业发展壮大的无限力量,也是矿工平安生产的动力和保障。在与矿工真诚交流中,分明感受到了他们对安全生产的信心。

深入矿工生活,时刻关注和反映基层矿区抓安全管理的有效方法,了解基层矿工对安全工作的期盼,反映他们的愿望要求,才能真正成为他们的知心人、贴心人。

“120”——架起绿色生命线

120急救电话,是老百姓心中的生命线。“120”人冲在抢救生命的最前沿,在生死攸关的紧急关头,与时间赛跑,和死神较量,架起了一道道绿色生命线。

2月2日,记者走进七台河市“120”急救中心。

18秒疾步上车,日均23次出车急救,24小时通宵待命……这就是“120”急救中心医护人员每天的工作。

反应快速,忙而不乱是他们给记者的第一印象。

9时38分02秒,“一线出车,快!”调度中心调度员吴丹的呼叫刚落,值班医生于强一边跑着冲向急救车,一边喊其他人,记者也赶紧跟着上了车。电子记录显示,从接到指令到发车,只用了18秒。车子一路飞奔着来到新兴区红旗镇,38岁的陈志因为春节期间饮酒过量,又娱乐过度而晕迷,急需转至大医院救治。虽然他的定点医保单位是人民医院,但考虑到他的病情,家属最后还是听从了于强的建议,就近医治。

院前急救重在“急”,能否及时给予病人有效的救治,是挽救生命的关键。七台河市急救中心要求医护人员从接到报诊到出诊时间控制在1分钟之内。

七台河市急救中心在城区设立了3个分站急救网点,大大缩小了急救半径,为患者争取了更多的急救时间。

新兴区分站的办公室设在简陋的中医院车库内,虽然办公条件艰苦,可是救护车却十分高级。中心主任王群告诉记者,中心的所有救护车辆均装备了GPS卫星定位系统、无线对讲系统、血糖仪、心电图机、呼吸机、心脏除颤监护仪、铲式担架、负压夹板、脊柱板等急救设备、急救器材,车内急救药品一应俱全,心梗、脑出血、电击伤等患者的抢救在救护车内就可以进行,为抢救生命赢得了分分秒秒的宝贵时间,使该市急救死亡率大大降低。

七台河市出台惠民政策,免收市内急救车辆里程费,急救费用被纳入医保报销范围。近年来,急救中心的出诊量逐年以30%左右的速度递增。

不断增长的长途监护转诊业务是他们一大急救特色,至今已安全长途转诊1500余例,危重患者行程近40多万公里,足迹遍布佳木斯、富锦、哈尔滨、吉林、北京、秦皇岛等地。

虽然,他们坚守的日子有点累,有点辛酸,可当他们面对那些鲜活的生命时,那些辛苦在他们眼里又显得微不足道了。

记者感言

用速度守护健康

当重大事件发生时,事故现场总少不了他们忙碌的身影;当有人面临生死考验、生命垂危时,他们总是争分夺秒与死神赛跑救人于水火;当劳累了一天的人们酣然入梦时,他们却擦亮布满血丝的双眼,风一样奔向生命呼救的地方。他们是120急救中心的绿衣天使。他们分秒必争,守护着每一个患者的健康,他们是真正的履职尽责,是真正的无私奉献,是真正的生命“保护神”。