生活报4月30日讯“还有不到9个小时就相聚了,睡不着,不仅仅是小激动呀!” 4 月23日凌晨1时,思忖了许久, 54岁的张磊还是忍不住发了条朋友圈。“完全同意!”没过一分钟,既是老邻居又是同学的姜燕嫔回复道。“原来大家都睡不着呀!”一想到几十年不见的老友就要见面了,怎能不让人激动。

两个八旬老人一 见面就开玩 笑。 万叔问肖姨:“你叫啥?”肖姨笑答:“我叫狗不知。

哈站北广场即将落成,直面相迎的便是有着近80年历史的老建筑—— “笔尖楼”。它的两翼侧楼,分别伸向经纬街和地段街。1954年黑龙江日报社迁到此地,上世纪六七十年代,陆续有省报家属搬入老楼的附属楼,被老报人们称为“前楼”的经纬街11号(现为经纬街9号)。

经纬街11号是典型的日式建筑,三层楼里曾居住着六十几户人家,上世纪八九十年代人们陆续迁出,但关于老楼的往事随着几十年后的重聚又涌上心头……

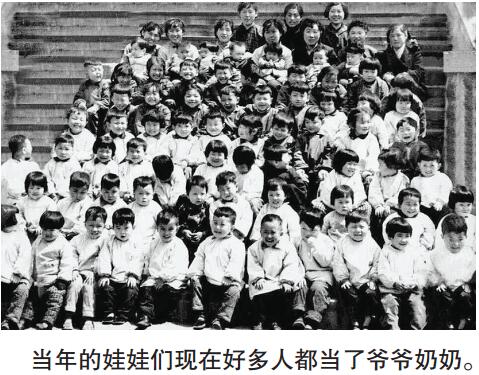

白首重聚 当年的小娃娃已当爷爷了

4月23日早6时,“经纬街11号”微信群里热闹起来。

“有心脏病、高血压的老邻居,别忘记带药呀!”有人在群里热心提醒,立刻迎来一片点赞。在六十多位聚会者中,有三分之一是七十岁以上的老人。

大家约好9时在省报“笔尖楼”楼下集合,可不到8时,就有人赶到了集合地点。今年90岁高龄的刘南野和老伴李鸿徙前一天刚从上海回来,在女儿李力的陪伴下,早早来到聚会地点。“人上了年纪就爱怀旧,趁着身体还可以,多跟老伙伴们见见面吧!”李鸿徙一字一顿地说,亦如当年办报一样认真。

“万叔好!” 86岁的万继耀一出现,立刻有老邻居的儿子跟他打招呼。“你爸还挺好吧?”老人问道。“我爸去年去世了。”听说老同事去世了,万老有些伤心。“你的孩子快上大学了吧?”万继耀接着问。“万叔,我儿子大学毕业好几年了,我都当爷爷啦!”听说当年楼里的小娃娃都当爷爷了,老人无限感慨:“唉,我到报社时也才十几岁,日子过得太快了!”

85岁的王永生带着一家五口来聚会,见到老朋友刘朝武,两人的手紧紧握在一起,他笑着跟儿子介绍道:“当年我和你妈结婚时没房子住,是你刘叔搬出了宿舍,咱们才在经纬街11号有了一个家……”

这次聚会,有近一半的老邻居是从外地赶回哈尔滨的,甚至有好几位专程从国外赶过来。从日本飞回国的郑京岚,原定4月22日回哈,结果飞机晚点了, 60岁的她在上海的机场熬了十几个小时, 4月23日凌晨才坐上飞机,到达聚会地点时已是下午。

温情往昔 生孩子爱人不在家邻居帮忙送医院

“我们这些楼里长大的孩子,放学回家一推开吱吱作响的大门,一看见摆满箱柜的长走廊,一闻到那厨房的饭香,闭着眼睛都知道——到家啦!”曾在经纬街11号生活22年的李弘彪说,老楼就如同他的长辈,早已深深地刻进他的生命里。

经纬街11号是筒子楼,每个单间十几平方米,一般住着一家四五口人。一条大走廊把整层住户串联成一个家。每层楼走廊两侧各有一个大厨房,一家做饭一层楼的人都能闻到香味。姜志民家的疙瘩汤最好喝;刘文山家的大面条堪称一绝;李维玉家的大油饼一出锅,整层楼都香气四溢……在那个物质匮乏的年代,老楼里的孩子没有家的概念,他们一起玩一起疯,哪家要做好吃的,一大早就提前告诉全楼的娃。二三十个孩子,眼巴巴站在锅边盼着开饭。

当年,筒子楼里每层只有一个公厕,里面有两个蹲位,一个公用水池里只有两个水龙头,十几户人家使用时都要谦让着来。邻里住了几十年,从没有过争吵。那时几乎家家日子都得算计着过,一盒火柴2分钱,天天点火也是一笔不小的开销。于是一家点着了灶,总是主动招呼厨房其他人家来借火。

“一楼的高奶奶不仅照顾自家的孩子,也关照我们这些邻居家的孩子。她家墙上有一排钉子,挂着左邻右舍家的钥匙,我们放学后就到她家取钥匙。奶奶还经常拿干粮给我们吃……”老楼里的孩子提起高奶奶,一脸亲昵。

“那时经常煮粥,可熬起来费时费力,我印象最深的是,黄娘常帮着二楼十四户邻居照看着锅,一回家,整个楼都弥漫着粥的香味……”几十年过去了,朴桢花描述起来仍旧绘声绘色。

“有一天,三楼的喻叔家要招待几位四川老乡,听到邻居有客人来,孟叔立刻打开橱柜喊‘老喻啊,缺啥拿啥啊,我这碗筷和油盐酱醋都是全的’。我爸做菜出了名的好吃,主动过去帮忙,弘彪赶紧将家里的小凳子送过去。”战飞回忆道。

这些邻里互助的故事,在老楼里多到数不过来,“我生老大、老二时,我爱人在外地采访,是老邻居把我送到医院的。”耄耋之年的吴淑华说起往事时仍满怀感激。

书香琴韵 当年楼道里曾有个“读书角”

闻着报纸的油墨香长大,经纬街11号的娃娃也浸染了浓郁的文化气息。那时各家没有电视,楼里年轻的编辑、记者,常给孩子们讲故事,教他们写诗作画。“老楼两侧都有楼梯,右侧的楼梯通往后面的生产车间,出于安全考虑被封死了。于是二楼通向三楼的平台成了天然的‘读书角’。陆伟然叔叔新婚那天,还被我们缠着讲《阿里巴巴和四十大盗》,黄河叔叔领着我们写诗,优秀的作品会被贴到墙上展示。学校里读不到书时,楼里的孩子就想尽办法找各种书看,然后回来讲给小伙伴听。”喻权中现在是省社科院的研究员,他坦言,当年楼里浓厚的读书氛围深深影响了他。

在那个还不讲究素质教育的年代,经纬街11号的家长们就很支持孩子全面发展。一个小伙伴学了芭蕾,全楼的女孩都跟着练压腿和大跳。周末,在琵琶、小提琴等乐器的伴奏下,老楼里不时传出悦耳的歌声。“我们这的孩子在上世纪七十年代就会唱《送别》,我家当时订了《中国少年报》,上面登过这首歌的歌谱,大家觉得曲子好听歌词也很美,就一起学着唱。后来《城南旧事》上映,插曲《送别》才一下子火起来。”刘明阳得意地介绍道。

经纬街11号的魅力在于那里有浓浓的人文情怀,多元的文化。大人们有的才华横溢,有的心灵手巧,有的古道热肠。小朋友则是阳光成长且身怀绝技:琴棋书画滑冰打球,文体兼修;生火做饭钩花织毛衣,样样全能。大家亲如一家,邻里和睦素质教育堪称典范。

人才济济 老楼子弟从经纬街走向世界

当年恢复高考时,还在读高二的王岷提前参加考试,被武汉大学录取,后来去美国深造,成为一家大公司的软件工程师。经纬街11号走出的陈阳、李织和电车街12号家属楼的纪连路、纪连彬兄弟,四名报社子弟同年考入鲁美更是一时传为佳话。张东耀家三个女儿,两个考上了人大,一个考上了北大。上世纪八十年代末,老楼里六十几户人家,每家都有大学生,不少人就读名校。从这个楼里走出去的有凤凰卫视的优秀制片人陈海帆,有把日本立体裁剪引进中国的服装设计师李织,有成为北京知名律师的杨凌雪,有成为花腔女高音独唱演员的徐倩,还有人成了诗人、教授、研究员和企业高管,活跃在国内各行各业,也有一些人出国定居,分布在十几个国家和地区,为促进对外交流做出了贡献……

“儿时记忆萦心头,几度梦里现老楼;人生长路自此始,转瞬甲子一回眸。”高晓燕在微信群里赋诗一首。如今,老楼的孩子们已人到中年,重聚后大家感慨万千。离开经纬街11号四十多年,已回到北京的刘季这些天一遍遍重温聚会视频,都说男儿有泪不轻弹,他说自己不是个脆弱的人,但看到已两鬓斑白的老邻居,看到久未相见的儿时伙伴,他会鼻子发酸,“愿时光能缓,愿故人不散” ……