东北网10月30日讯(记者 陈宝林) 近日,在哈尔滨市道里区中央大街防洪纪念塔前,一场《向改变哈尔滨面貌的建设者致敬———俯瞰巨变哈尔滨航空摄影展览》吸引了众多市民和摄影人士前来参观。

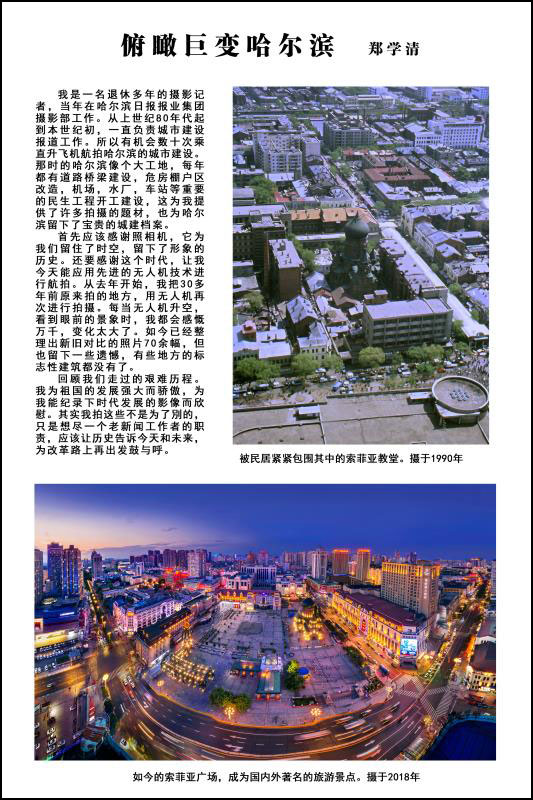

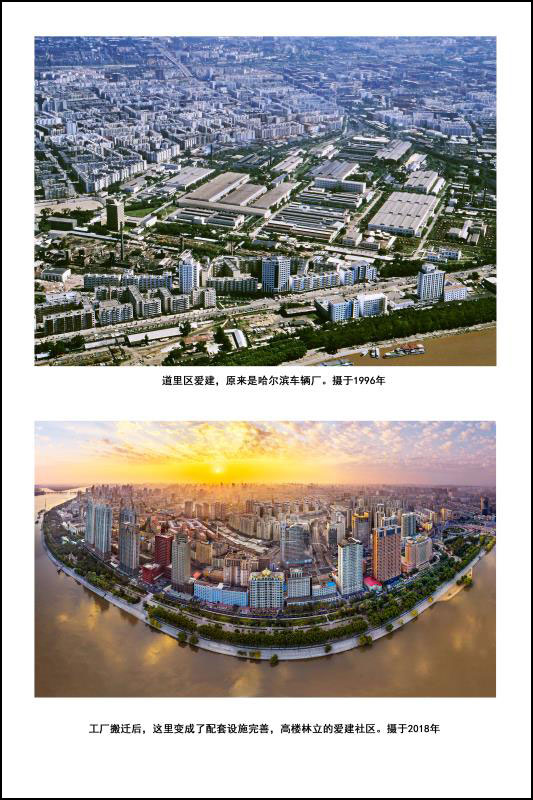

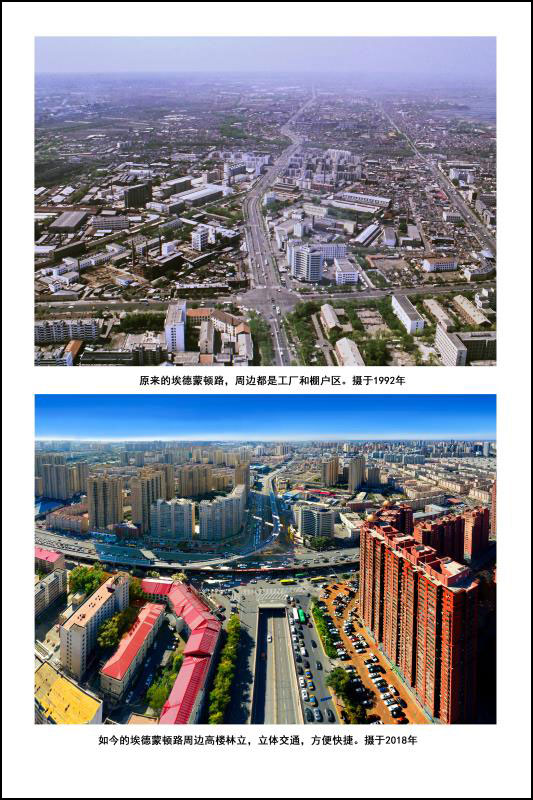

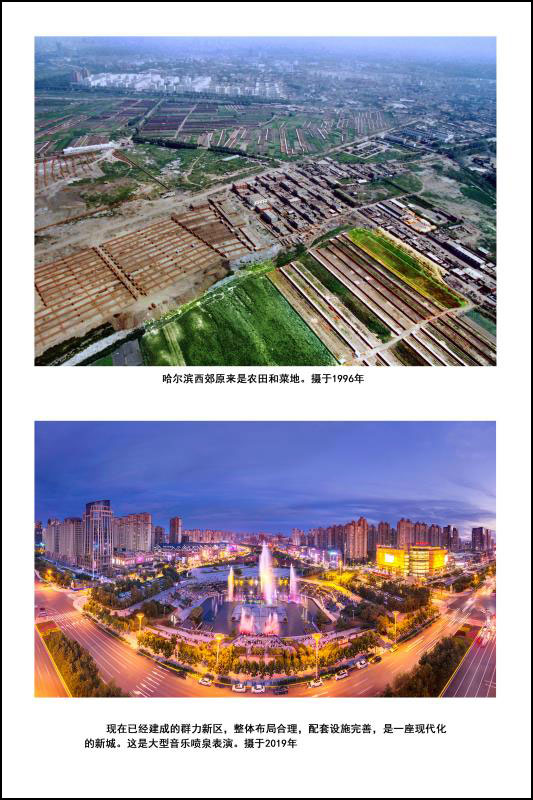

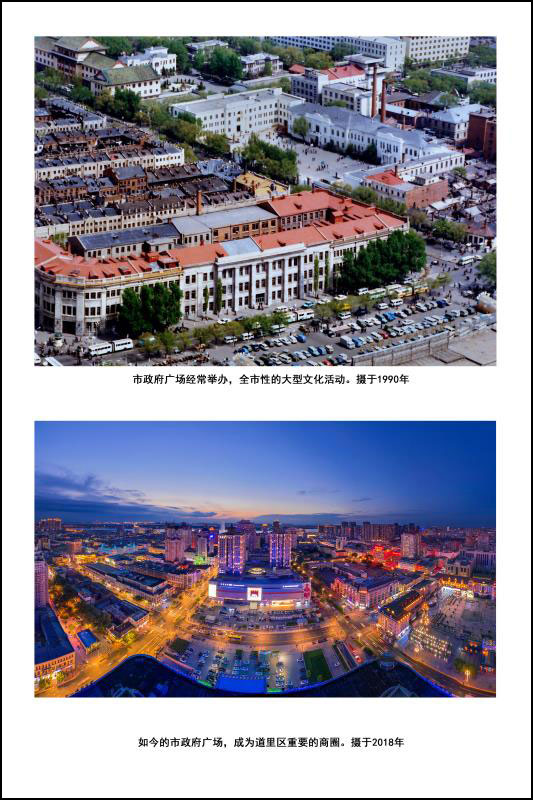

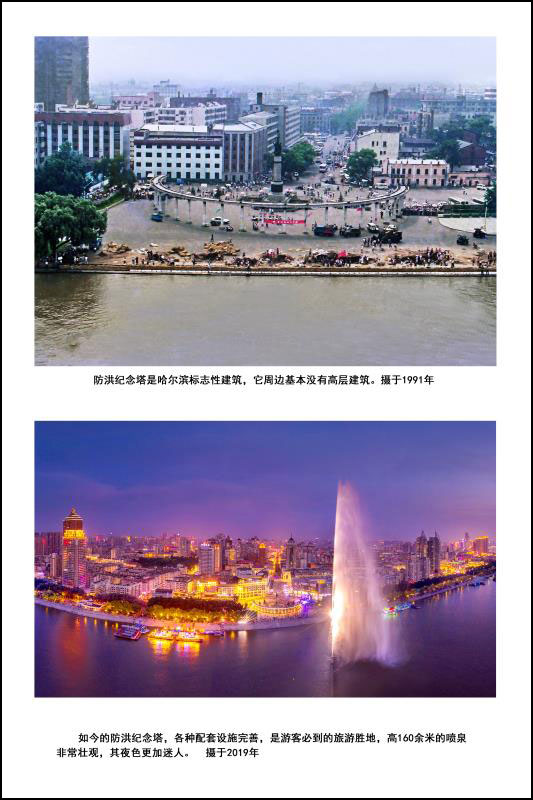

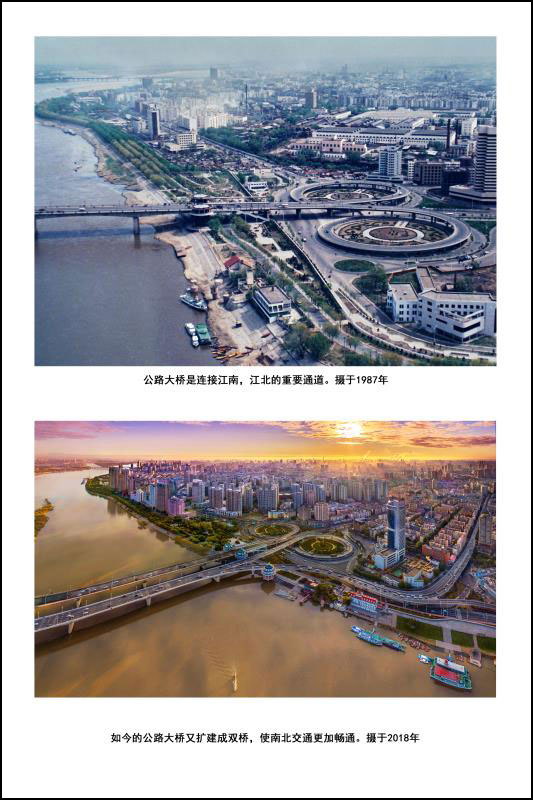

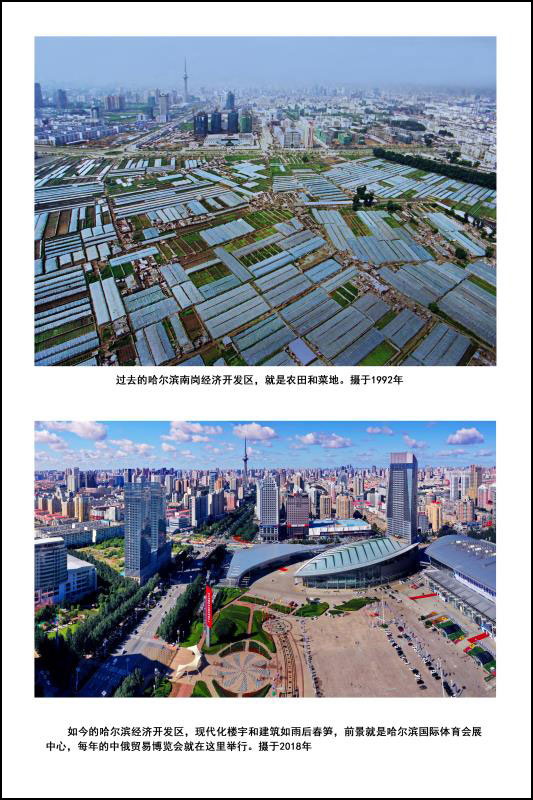

从当年的一桥通南北到双桥路更宽,从连片的危房棚户区到时尚住宅小区,从荒凉郊外到现代的城市新区,从单一高架桥到网状立交桥,从夜色昏暗的迷离到霓虹闪烁的城市夜景……这一幅幅跨越三十多年今昔对比的航拍图片,以俯瞰的视角,真切地呈现了哈尔滨这座省会城市改革开放以来发生的翻天覆地的变化,堪称一部大气磅礴的历史画卷,跨越时空,让人无比震撼。

而更令人惊叹的是,这些作品皆出自一位已古稀之年的老摄影家之手——郑学清。当年,身为记者的他,多次搭乘飞机拍摄城市风貌,留下大量宝贵历史影像资料;如今,75岁的他又操起无人机,依然翱翔在天空,为宣传家乡开始了全新创业。这次展览,就是他两年心血的凝炼。

郑学清是我省著名摄影家,曾获1992年荣获全国新闻摄影银奖、1996年获《范长江新闻奖纪念奖》、全省新闻摄影《十佳摄影记者》,2001年中国摄影家协会授予〝德艺双馨〞优秀会员荣誉称号,多次举办个人影展。他的作品,聚焦主旋律,关切社会生活,有着很强的时代性和思想性,而且视角独到,做到了内容与形式的完美结合。

30多年前,郑学清在报社当摄影记者时,负责城建战线报道。那些年,哈尔滨城市建设正处于一个集中爆发期,从25414工程开始,到31153工程、49322〞工程、再到〝九路九桥〞、〝8路5桥〞工程……道路、桥梁、水厂、车站建设,棚户区改造,松花江、马家沟治理都得到了突飞猛进的高速发展。每年随着工程的进展和陆续竣工,有关部门都租用直升飞机进行航拍,用以留存资料,或新闻宣传,这让郑学清有机会多次居高临下,拍摄了大量的图片,为哈尔滨城市发展建设留下了宝贵的影像档案。

退休这些年来,郑学清始终关注着家乡的建设发展,继续用镜头不断地去记录和发现。去年初,为庆祝改革开放40周年,郑老开始整理这些老照片。抚今追昔时,不禁感慨沧海桑田,就萌生了通过以同一地点新旧画面对比的形式来反映这座城市发展变化的念头。

计划不错,但实施起来却面临“两大难题”。

一是怎么拍?现在很难有机会再搭乘飞机去航拍了,即使有,人家也不会邀请他这么大年纪的老人去。二是因为这些年城建发展变化太大,有的画面已经很难确定拍摄地点。

困难再大,也要干!郑学清向来就有一股子不服输敢啃硬骨头的决心和勇气。

先学无人机。近几年,无人机越来越多地被应用到了拍摄工作中,已成为一种潮流,天空视角深受欢迎。但飞手大多是年轻一代,接受新鲜事物快,轻手利脚。对年逾七旬的郑学清来说,要想掌握可不是一般的难。刚有这个念头,就遭到了亲朋好友的反对。郑老不信邪,耐心说服了大家,很快买来一架消费级无人机开始恶补速成。无人机上一些操作命令都是英文字母标注的,还有好多他从来没听说过的新名词,他甘当小学生,在网上查找资料,把英文要点用汉字一一标注,向内行人虚心求教,软磨硬泡,反复模拟练习,终于有一天如愿以尝地飞了起来。那一刻,老人的心也跟着飞上了天空。

75岁的飞手!这在全国可能都少有。

接下来,就是确定对比的地点开拍了。

他事先做了大量文案,细心制订了拍摄计划,把需要拍的老照片编辑成目录,在照片下面标上拍摄地点,把最佳的拍摄时间列成表格,每次都要带着这些小资料和老照片赶到现场,通过查地图,走访百姓,寻找线索和参照物,认真复核后确认拍摄地点。当操控无人机拔地而起直插蓝天,从监控器中看到城市新貌尽收眼底时,郑学清仿佛又回到了当年的激情岁月,心中的快乐与满足感无以形容。不停地按动快门,每次都是耗尽了全部电池才意犹未尽地返回。

郑学清不开车,出行乘坐公交,基本就靠两条腿走,个中艰辛可想而知。而且,受天气,建筑物朝向等影响,有的地方一遍拍得不理想,就总结经验再拍第二次第三次,直到拍到满意的效果为止。

而且,无人机拍摄毕竟属于新技术,会遇到许多不可预料的情况,常会因图传信息丢失而发生意外。这两年,为这项拍摄郑学清损失了三台无人机,近三万多块钱,但他从未气馁,愈挫愈奋,现在他手头使用的已是第四台。他说,要感谢老伴儿的理解支持,不但没有埋怨,还总宽慰他,经常陪着去现场拍摄,帮着照看器材。

就这样,起早贪黑,寒来暑往,风来雨去,不到两年时间里,郑老共拍摄了120多组新旧对比的照片,提前兑现了他的心愿。

郑学清说,拍摄过程也是我受感动受教育的过程。每当看到城市反差巨大的变化,我就想到当年自己在工地上采访时的情景:建设者们冒酷暑,战严寒,用智慧和双手,绘就城市发展蓝图,一块块砖石、一滴滴汗水浇筑了这座城市今天的壮美,就更激发了要把照片拍好的决心。

影展如期举行,赞誉好评如潮。大家都被这位老摄影人的执着和匠心所深深感动,夸他给年轻一代树立了榜样。郑老却谦逊地说,其实真正作者是千千万万的城市建设者,我只是把他们的成就表现出来而已。昨天的新闻就是今天的历史,我做这件事只是想尽一个老新闻工作者的职责。就是一定要以最好的视角,最真实的记录,让历史告诉今天和未来。